まえがき

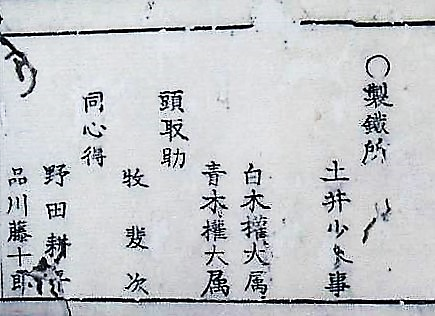

数ある本木昌造の伝記資料の中で大阪活版所について述べた最初の記事には、「是歳(明治3年)春社員小幡正蔵酒井三造ノ両氏ヲ大坂ヘ送リ五代才助(後ニ友厚)氏ト謀リテ同地ノ大手町ニ始メテ活版所ヲ開カシム(後ニ北九太郎町ニ移レリ)」(『印刷雑誌』、第1巻第3号、明治24年4月)と記述されている。

この記事には著者が明記されていないが、福地源一郎(桜痴)が長崎の西道仙収集の資料(「長崎文庫」)に基づいて執筆したとされている。

活版所開設の時期を「春」(旧暦では正月元日から3月末日)と幅をもたせて表現し、開設場所を「大手町」として当時の大阪には存在しない町名で示している。さらに、五代才助(友厚)とはどのような経緯があったのか全く分からない。

後に、『東京活版製造始祖故本木昌造先生』と題する小冊子が東京築地活版製造所から発行されて、活版所の開設時期は「明治3年3月」となった。しかし、その根拠は不明である。

このように、大阪活版所の開設に関する経緯、場所、時期が必ずしも明確になっていない。そこで、大阪商工会議所に保管されている「五代友厚関係文書」の中から、大阪における活版所開設に関する各種文書(主として書簡類)を横断的に読み解いた。その結果、本木昌造との関係で活版所開設の経緯などが見えて来た。

以下にその内容を紹介するに当たり、この時期、個人の名前が多様に用いられており、例えば、五代友厚は才助、松陰、重野安繹は重埜安、成斎、小松帯刀は玄蕃頭、観瀾、本木昌造は昌三、元木、平野富二は富次郎として文書に現れている。ここでは、特に必要とする以外は、一般に用いられている名称に統一して表記することとする。

(1)大阪における活版所開設の経緯

五代友厚は、明治2年(1869)7月に官途を辞し、その後は大阪の財界に身を投ずる決意をしていた。そのことを郷里鹿児島に帰って報告するため、同年12月、大阪を発って長崎に立ち寄り、翌年1月、大阪に戻る途次、再び長崎に立ち寄っている。

図19-1 大阪商工会議所前に立つ五代友厚銅像

この銅像は、昭和28年(1953)10月、

大阪商工会議所創立75周年に当たり、再建された。

《写真提供:雅春文庫》

長崎に立ち寄った五代友厚は、大阪に大阪府御用活版所を設立して新聞を発行する計画を、大村屋(書肆とみられる)と本木昌造に伝えて協力を要請した。大村屋には大阪に進出して新聞の印刷発行を行うこと、本木昌造には新聞発行に必要な活字を大村屋に提供することを要求したと見られる。

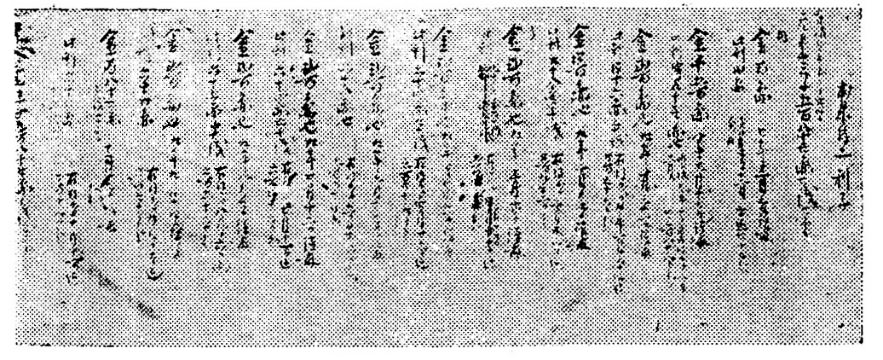

このことに関して、五代友厚が大阪に戻った後に、長崎の大村屋に宛てて出状した明治3年(1870)3月19日付け書簡がある。これを現代文に直して紹介すると次のようになる。

「(前文挨拶は省略)活字板の一件については、追い追い勉強されていることと遠察いたします。当所においても都合よく進展しています。殊に、重野安繹とは『二十一史』を活字で出版するよう取り決めて置いたので、本木昌造とご示談の上、所持の活字一切残らず持参させるよう致したい。もちろん、『二十一史』は近頃流行の書であるが、一向に市中に見当たらず、一部250両位するとのこと。重野はそのため大阪に滞在して字数を取調中です。所持している活字だけでは、まだ、字数が不足しているとのこと。追い追い取り寄せいたしたく、そのため、本木昌造にも大阪に来てもらわなければ、このような大業は成功することは難しいです。一緒に誘い合わせて大阪に来られることをお待ちしています。重野安繹は漢学の分野では現在、彼より優れている者を知りません。同氏を味方にすれば、本木昌造は勿論、貴殿の志もこの時に立つことが出来ると云えるでしょう。ぐずぐずなさることは有りません。頓首不具。

三月十九日 松陰生

大村屋君

なお、新聞紙の方は何時でも宜しい。また、活字を製造する機械があると思うので、長崎にあれば、御買入の上、ご持参下さい。」

この書簡には出状年が記載されていないが、次に示す重野安繹の書簡と小松帯刀の死亡時期から見て、明治3年(1870)であることが分かる。

「(前文挨拶は省略)昨日、小松家より活版の一件に付いて依頼され、引き受けました。早速、参堂して詳しくお話し申上げたく存じますが、(省略)明後日に(省略)参上いたしたく、(省略)御在宅でしょうか?(省略)詳しくはお会いして申上げます。頓首

三月十一日 重埜繹拝

松陰賢伯 侍史」

小松家とは小松帯刀のことを指すと見られる。小松帯刀は薩摩藩家老を勤め、新政府内で要職に就いたが、明治2年(1869)5月、病気のため退官した。その後は療養に努めていたが、多くの借財を抱えていた。この窮状を打開するため、小松家で秘蔵していた『二十一史』を活版で出版することを思い付き、重野安繹と五代友厚がこれに協力していた。なお、『二十一史』とは、中国の史記から元朝までの正史を編纂した歴史書である。

重野安繹は、3月13日に五代宅を訪問して、対応を話合い、その結果、先に紹介した五代友厚から大村屋に宛てた書簡が出状されたと見られる。

この大村屋に宛てた書簡によると、明治3年(1870)3月19日の時点では、五代友厚は本木昌造に対して大阪に活版所を設立することまでは、まだ、期待していないように読み取れる。

また、同じ書簡で、追伸として述べている「新聞紙の方は」の一文から推察すると、五代友厚が大村屋と本木昌造に対して、以前から大阪での新聞発行を相談していたように窺える。

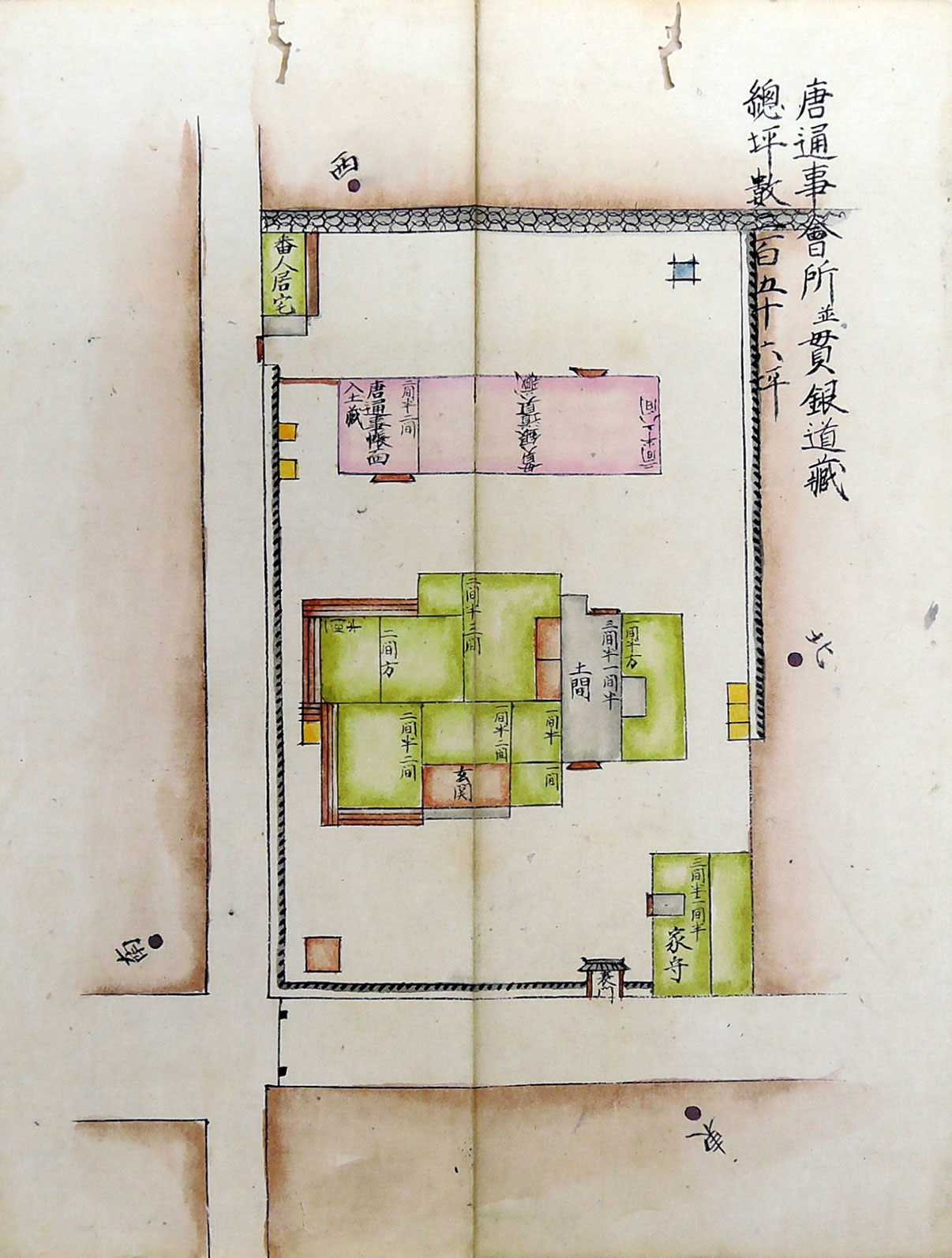

やや後のことと見られるが、活版所の開設に関して本木昌造が作成したと見られる覚書草案がある。一部補足して現代文に直して紹介する。

① 大阪府の御用活版所として設立し、本木昌造(元木と表記)が全てを手配すること。

② 『二十一史』の校合・句読を重野安繹にお願いすること。

③ 活字数が揃ったら、期限を定めて『二十一史』を印刷し、利益は2分割すること。

④ 『二十一史』を出版するまでは、その他の書籍売上高の5歩を上納すること。

⑤ 書籍の販売は秋田屋に差配させること。

⑥ 必要な資金を貸し渡し下されば、利付で借用するが、ご都合に任せること。

この覚書草稿には差出人、受取人、日付の記載がない。しかし、国立公文書館にあるマイクロフィルムを閲覧した結果、明らかに本木昌造の筆跡であることが分かった。

内容からみて、受取人は五代友厚と見られる。

先の五代友厚から大村屋に宛てた書簡と相違して、より具体化された取り決めとなっている。ここでは、大村屋の代わりに本木昌造が活版所を設立し、秋田屋が書籍の販売を行うことになっている。秋田屋は、大阪心斎橋通安堂寺町の秋田屋太右衛門のことと見られ、本木昌造の『秘事新書』を整版で発売したことがある。

この覚書草稿の作成時点で、当初、五代友厚が期待していた長崎の大村屋は辞退したと見られる。その背景には、長崎の大村屋と本木昌造との間で何らかの話合いがなされ、大村屋は荷が重すぎることで手を引き、本木昌造自身が大阪に活版所を設立することになったと見られる。

その後のことについては、『本邦活版開拓者の苦心』(津田三省堂、昭和9年11月)の速水英喜に関する記述の中に、「(本木昌造)先生は予ねて長崎で経営されている長崎新塾の出張所を大阪の地へ設立する意図があって、豪商五代友厚氏と田村良助氏、これに(長崎屋)吉田宗三郎氏等を加えて相談を試みられ、翌3年3月には先生の命を奉じて同社員小幡正蔵、酒井三造の両氏が上阪し、五代氏と更に協議の結果、大手町に大阪活版所を創立することに決定した。」と述べられている。

以上の事柄を纏めると、明治3年(1870)1月に五代友厚が長崎に立ち寄って、本木昌造と大村屋に大阪での新聞発行のことを相談した。これを受けて本木昌造は、懇意にしていた大阪の長崎屋宗三郎と田村良助に連絡して、五代友厚と相談していた。3月になって、小松帯刀所蔵の『二十一史』を活版で出版することになり、五代友厚は同月19日付け書簡で大村屋と本木昌造に対応を要請した。本木昌造は大村屋と協議し、3月中に小幡正蔵と酒井三造を大阪に派遣した。二人は長崎屋宗三郎と田村良助と共に五代友厚と更に協議を行い、活版所設立に関する覚書を交わすに至った。

したがって、大阪で実際に活版所が開設された時期は、いくら急いでも、それから1,2ヶ月後のことと見られる。

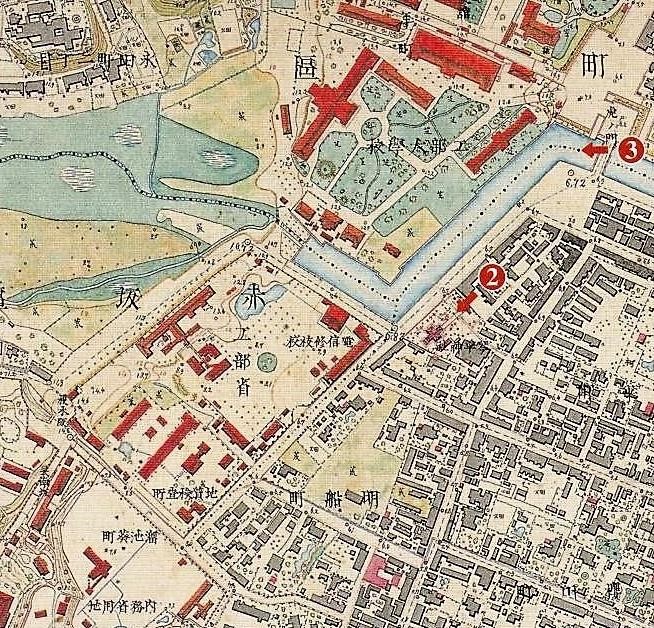

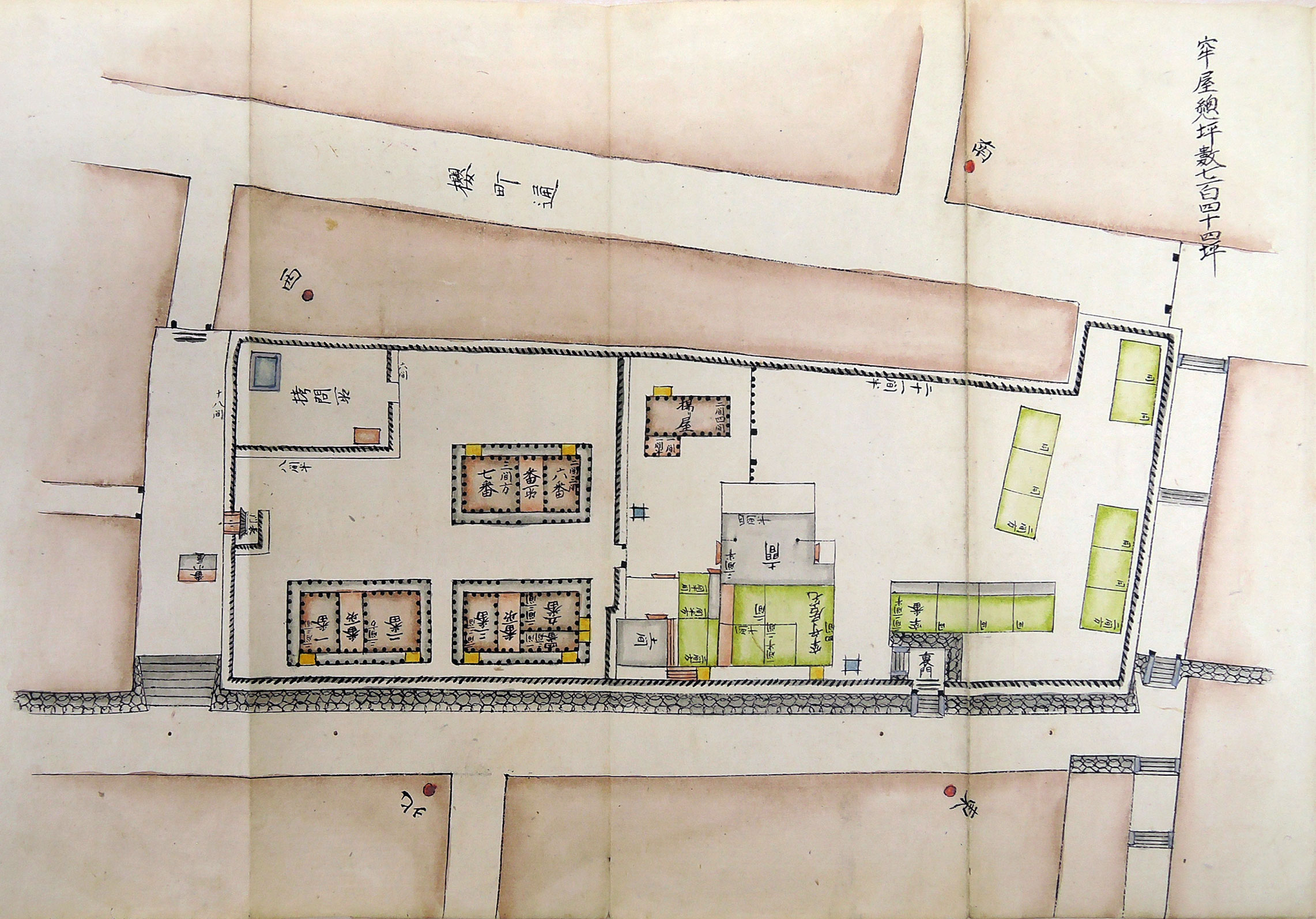

(2)活版所開設直後の『二十一史』出版中止

活版所の土地と建物は、地元の長崎屋宗三郎と田村良助が手配して、大手筋折屋町(現在の大手通2丁目)に所在する家作を買い受け、小幡正蔵と酒井三造を責任者とし、さらに、長崎から谷口黙次、若林弥三郎、茂中貞次を送り込み、必要な職人を派遣するなどして、万全の体制を敷いた。

図19-2 「大阪活版所跡」碑

場 所:大阪市中央区大手通2丁目4番の前の道路脇

表 面:「大阪活版所跡」

右側面:「明治三年三月 五代友厚の懇望を受けた本木昌造の設計

により この地に活版所が創設された 大阪の活版印刷

は ここに始まり文化の向上に大きな役割を果たした」

裏 面:「 昭和四九年三月 大阪市建立」

《写真提供:雅春文庫》

ところが、明治3年(1870)7月20日、小松帯刀が36歳の若さで大阪において病死した。そのため、『二十一史』の刊行が中止となってしまった。

本木昌造は、五代友厚・重野安繹と対応を協議した結果、五代友厚が上海の美華書館で出版を予定していた『和訳英辞林』を、取り急ぎ、大阪の活版所に振り替えることとなった。

(3)五代友厚の『和訳英辞林』出版計画

先に薩摩藩の学生高橋新吉(良昭)・前田献吉(正穀)・前田正名(弘庵)の3人が、長崎で洋学の勉強をしているときに、海外留学の資金を得るため、和訳英辞書の出版を思い付き、アメリカ宣教師フルベッキの協力を得て原稿を作成した。これを上海の美華書館で印刷し、完成した『改正増補 和訳英辞書』(明治2年1月、薩摩学生として刊行。通称『薩摩辞書』)を国内で売りさばくに当たって、五代友厚が協力した。『薩摩辞書』は好評を博し、品切れの状態で高価に取り引きされるようになった。

話は少しさかのぼるが、前田献吉(前田正名の兄)は軍艦「春日」の軍医として戊辰戦争に従軍し、高橋新吉は薩摩藩庁に出仕して長崎で警備に就いたため、前田正名はひとりで辞書の序文を作成し、「薩摩学生」(英文では A STUDENT OF SATSUMA)と記して完成させた。前田正名は完成した辞書2,000部を上海から持ち帰った。

前田正名は、五代友厚の協力の下に、約500部を売りさばいて自分の海外留学資金とし、残りの約1,500部を五代友厚に預けて、明治2年(1869)6月、フランスに帰国するモンブラン伯に同行して出国してしまった。

その後、前田献吉と高橋新吉は相次いで鹿児島に戻り、五代友厚から『薩摩辞書』を受取った。2人はアメリカに留学するため、受け取った辞書の販売に尽力して留学資金を得た。明治3年(1870)2月になって、留学のため出発する期日が差し迫ったため、残り500部の販売を小松帯刀に頼み込んだ。小松帯刀から依頼された五代友厚は、大阪内淡路町の岡田平蔵に販売を依頼して、売りさばいてやった。

五代友厚は、『薩摩辞書』が好評を博したことに目を付け、通訳兼手代として雇っていた堀孝之(壮十郎、オランダ通詞堀達之助の次男)に指示して、この『薩摩辞書』をウェブスター辞書を基にして大幅に改正・増補させ、薩摩学生前田献吉・高橋新吉の名前で出版することを計画した。

その改定・増補する内容について、次のような覚書が残されている。これを現代文に直し、補足を加えて紹介する。

① ウェブスター小辞書から選択して、先の和訳英辞書(『薩摩辞書』)で不足している英語を追加すること。

② 和訳英辞書に幾つかの誤訳があるので、別途、改正専門の者を雇うこと。

③ 巻末付属の略語集に詳しい和訳を加えること。

④ 右の通り増補改正する辞書の序文と本文最初の一枚位を印刷して、広く一般に配布すること。

上記4ヶ条は、この度の辞書再版において一つも欠くことのできない要件である。

この覚書には示されていないが、最大の改正点として、英語の発音を示すカタカナ表記を止めて、ウェブスター辞書に基づく発音符号、アクセント符号、シラブル記号を用いることとした。(図19-3を参照)

明治2年(1869)10月頃、堀孝之の手で増補改正作業が大方完成した段階で、前田・高橋に二人の名前で辞書を再版することの了解を得たと見られる。明治3年(1870)5月になって、前田・高橋はフルベッキに辞書再版のことを伝え、堀孝之と共に3人で上海の美華書館を訪れた。現地では、ほぼ完成した原稿を示し、見積もりを依頼すると共に、宣伝に用いるための摺り見本を要求し、契約書用紙と摺り見本を持参して、一旦、帰国した。

この再版辞書(『和訳英辞林』)は、五代友厚と堀孝之にとっては、先に薩摩藩が鹿児島に設立した薩摩藩活版所で出版を計画した大英和辞書(ウェブスター大辞書を基にして堀孝之が編纂)に代わるものであったと見られる。薩摩藩では、印刷の知識と技術が伴わず、印刷設備1式は使用されないまま、明治2年(1869)9月頃、本木昌造に譲渡された。本件については、前回ブログ「本木昌造の活版事業」で紹介した。

前田献吉と高橋新吉の2人は、海外留学の準備と『薩摩辞書』の販売に注力していたが、序文の作成と官許申請だけは行ない、後事を堀孝之に託して、明治4年(1871)1月4日、海外留学のため、アメリカに向けて出発してしまった。

(4)洋活字の製造で困難に直面

五代友厚は、大阪の活版所で出版準備中であった『二十一史』を中止し、それに代えて上海の美華書館で再版を予定していた『和訳英辞林』の出版を本木昌造に依頼した。依頼にあたって、五代友厚は上海美華書館で印刷した摺り見本(本文8ページ分)をサンプルとして渡したと見られる。この摺り見本は「五代友厚関係文書」の中に含まれている。

本木昌造は、先に薩摩藩から譲り受けた和洋活字1式と手引印刷機1台を大阪に送って対応した。この印刷設備は、薩摩藩が大英和辞書の印刷のために購入したものであることから、容易に出版できるものと考えていたらしい。

ところが、期待に反して洋活字の製造に苦労し、なかなか完成するに至らなかった。この洋活字を含めて、活字製造事業が壁に突き当たって進退窮まった本木昌造が、長崎製鉄所を退職した平野富二を招いて活字製造事業を一任し、抜本的改革に着手したのは明治4年(1871)7月10日前後とされている。

大阪活版所の支配人となった長崎屋宗三郎が大阪府庁に提出した明治4年(187197月52日付けの「乍恐口上」書簡がある。それによると、まず最初に「西洋活字の製造法を修業中」と述べている。

このことは、本木昌造が『和訳英辞林』の出版を依頼されてから、ほぼ1年を経過しているにも関わらず、西洋活字が製造できず、「製造法を修業中」、つまり、実用できる西洋活字の製造が未だに出来ない状態であることを示している。

先に薩摩藩から譲り受けた和洋活字1式が手元にあり、しかも、上海美華書館のギャンブルから伝習を受けたことでもあり、その洋活字を種字として蝋型電胎法で母型を製作すれば、問題なく洋活字を複製できる。しかし、今度の『和訳英辞林』は、以前の『薩摩辞書』と相違して、全ての英語に発音符号が付けられていた。そのため、この符号付き洋活字の製造に苦労して、なかなか完成に至らなかったと見られる。

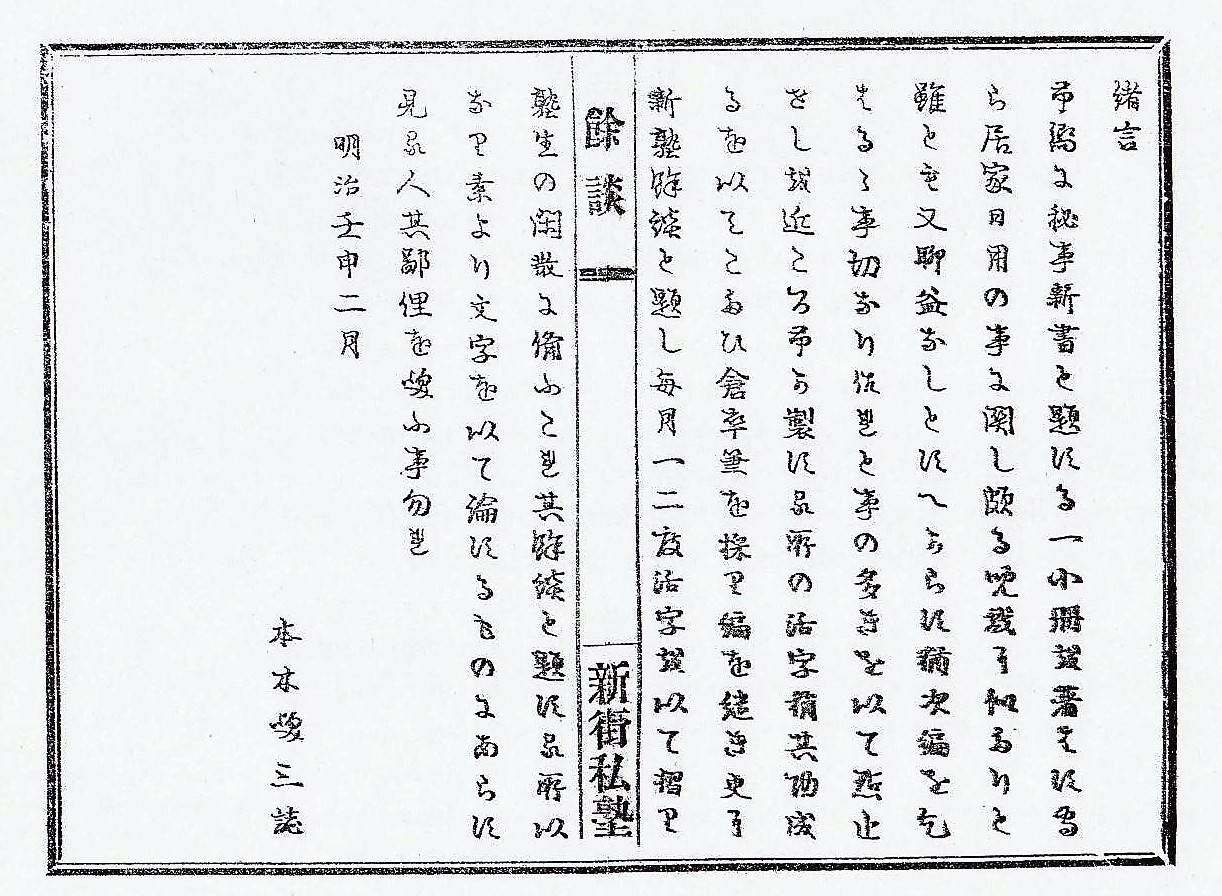

長崎屋の書簡には、続いて、「大阪府下追手筋折屋町において、昨年中より活字器械を据え付けて現在に至っている。」とある。これにより活版所の場所が判る。「追手筋」は大坂城の追手口に通じる道筋のことで、その道筋に「折屋町」がある。明治4年(1871)2月に出版された『新塾餘談 初編二』には、製本賣弘所のひとつとして「大坂 大手筋折屋町 活版所」と表示されている。「追手筋」は昔からの呼称で、「大手筋」、「大手通」と称されるようになる。

なお、この書簡は、大阪府付属御用活版所として、府庁で必要な書籍類を調進し新聞記事を毎日印行することの免許を大阪府に申請するものであった。

その後、新聞刊行についての規則の提出と承認を経て、明治4年(1871)10月28日に『大阪府日報』初号(内題『日刊波華要報』第一号)を発行している。この新聞は、活版ではなく整版(木版)で印刷され、その口上の中に「板元は内淡路町壱丁目活板所長崎屋宗三郎」と記している。

内淡路町壱丁目は、追手筋の1本北側の道路に面した町で、その道路の南側は活版所のある折屋町と背中合わせとなっている。先の書簡で、長崎屋宗三郎が大阪府付属御用活版所として申請し認可を受けた場所は折屋町であることから、本来ならば折屋町とするべきである。しかし、背中合わせの北側の内淡路町1丁目としていることは、この土地までも取得して活版所用地としていたと見れば、まだ、活字による活版印刷ができなかったことから、遠慮して、「活板所」と表記し、裏口の住居表示を用いたのではないだろうか?

なお、内淡路町1丁目は、後に2丁目に変更されるが、ここには長崎屋宗三郎が薬種問屋としての店を持っていた。この店は、長崎の物産を扱い、本木昌造の定宿であったと云われている。

長崎屋宗三郎が大阪府庁に「乍恐口上」を提出する直前の明治4年(1871)7月14日に、政府は262藩を廃して3府72県を置く廃藩置県を断行した。このとき、廃藩置県に関する政府の印刷物一切を大阪活版所が引き受けたという。活字製造が壁に突き当たっていたため、やむを得ず、整版印刷で対応したと見られる。

この頃、廃藩置県に伴い職を失った元藩士たちの授産のために活版業を始めようとした尼崎の三浦長兵衛が、大阪の長崎新塾出張活版所を訪れて、活版業の伝授を懇請したが、同所の幹部は入門を許さず、絶対秘密主義を墨守したとの話が『本邦活版開拓者の苦心』に紹介されている。当時、大阪の活版所では、活字製造法が未だに確立されておらず、それどころではないのが実情であった。

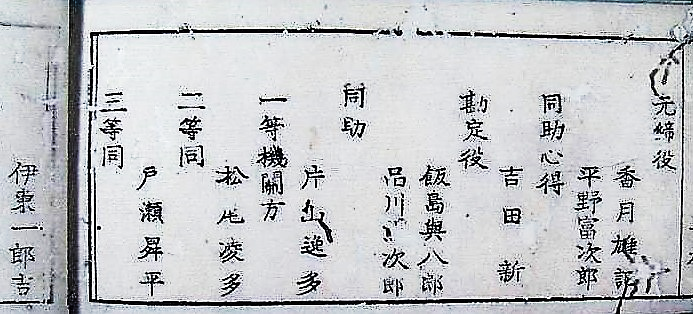

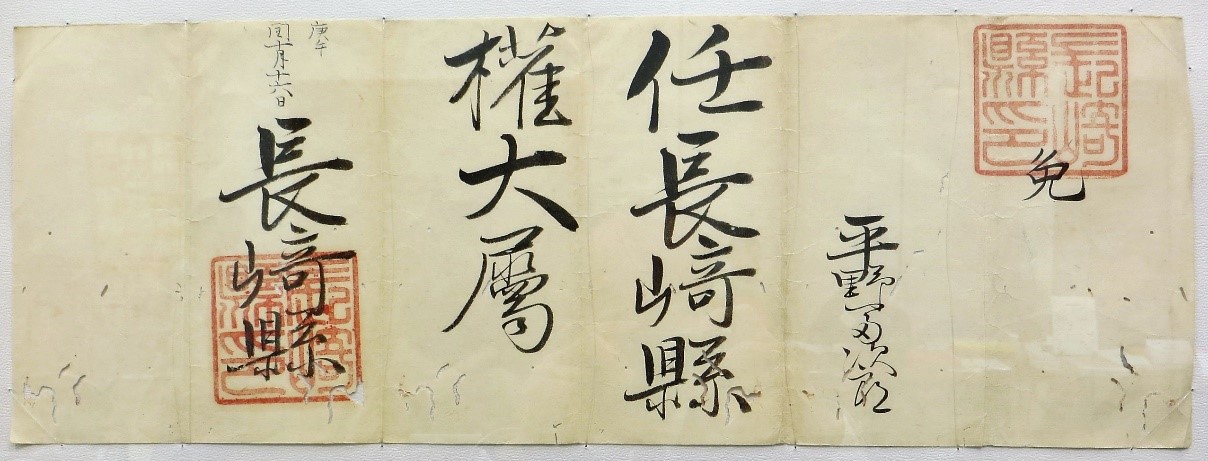

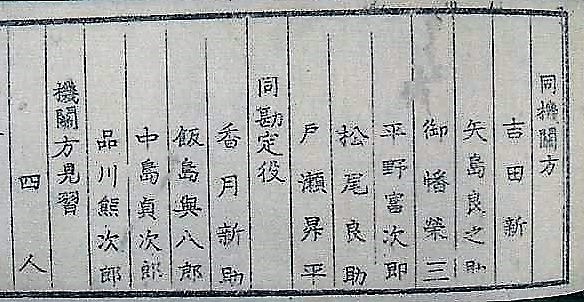

(5)平野富二の登場

この頃、本木昌造が平野富二に活字製造部門の経営を一任し、平野富二による抜本的改革が行われていた。このことに付いては、前回ブログ「本木昌造の活版事業」で紹介した。

平野富二が本木昌造の活字製造部門の経営を引き受けたのは、明治4年(1871)7月10日頃とされている。活字の規格を統一し、品質管理と在庫管理を徹底させ、適材適所の人員配置と勤務の見直しを行った。

その結果、不良品が激減して、印刷に堪える品質の活字を安定して製造できる見通しがついた。そこで、平野富二は、活版事業で大阪と東京で抱えている懸案事項について本木昌造と相談し、まず、大阪で抱えている洋活字の製造を中止し、五代友厚から請け負った『和訳英辞林」の出版を辞退することを進言して、了解を得たと見られる。

平野富二は、同年9月13日、大阪出張のために本木昌造と社友品川藤十郎から旅費などを借用している。恐らく、当日か翌日に大阪に向けて出立したと見られる。その際、見本の活字若干数と印刷した摺り見本を持参したと見られる。

大阪では、酒井三造の案内で五代友厚を訪問し、長崎における活字製造の取組みについて説明し、『和訳英辞林』の活字製造と組版の困難さを訴え、当初予定していた上海の美華書簡で印刷するよう懇願したと見られる。また、五代友厚から受領していた辞書出版前払金と活版所設立融資金の返済についても話し合ったと見られる。

五代友厚は、取り急ぎ、堀孝之を上海に派遣して、美華書館に『和訳英辞林』の印刷・製本を依頼したと見られる。明治4年(1871)10月、上海美華書館から『大正増補 和訳英辞林』(本文806ページ)として出版された。なお、堀孝之の同年1月25日付けの五代友厚宛書簡によると、契約書に調印して前金を支払えば、40~50日程度で印刷できるとのことであった。

図19-3 『大正増補 和訳英辞林』の内表紙と本文

図19-3 『大正増補 和訳英辞林』の内表紙と本文

本文の英語には、全て発音符号などが付けられている。

大阪での用務を済ませた平野富二は、本木昌造からの指示を受けて、大阪に居た小幡正蔵と同行して、横浜を経由して東京に向かった。

横浜では、横浜活版社の陽其二を訪れ、その紹介により日就社から活字若干の注文を受けた。東京では、神田和泉町の元藤堂家上屋敷の門長屋に文部省御用活版所を設営して、小幡正蔵を所長とした。次いで、芝神明前の書肆仲間を訪れて活版所設立の計画中止を申し入れた。その後、東京の各所を訪れて活字の宣伝と販売を行い、大きな成果を得て長崎に戻ったのは、同年11月1日のことだった。

(6)平野富二による五代友厚への融資金返済

平野富二の遺品の中に、「本木昌三 利子」と題した書付があり、三谷幸吉によって『本木昌造・平野富二詳伝』に不鮮明な写真版が掲載されている。なお、「本木昌三」は戸籍上の表記である。

図19-4 「本木昌三 利子」書付

図19-4 「本木昌三 利子」書付

《三谷幸吉編『本木昌造・平野富二詳伝』より》

本木昌造は、五代友厚からの要請で大阪に活版所を設立する際、入費金として利付で資金を融資して貰っている。このことは本稿(1)で述べた。さらに、島屋政一によると、『和訳英辞林』の印刷を請け負う際に、前渡金として5,000円を無利子で受取り、月賦で返還することにしていた。

先の「本木昌三 利子」によると、明治7年(1874)10月の時点で、本木昌造は3,580円の利付負債があったことが判読できる。つまり、辞書印刷の前渡金は既に返済が終わっていて、残りは活版所設立の際の融資金の残金であったことが分かる。

融資金の残金に対して、本木昌造は、明治7年11月に元金100円に利子を加えて返済したが、以降、返済が滞ったまま、明治8年(1875)9月3日に死去してしまった。そのため、平野富二は、この本木昌造の負債を肩代わりして、取り敢えず元金1,500円に利子を付けて返済した。その後は、元金200円に利子を付けて月賦返済を行い、明治9年(1876)10月に残金180円に利子を付けて返済を完了した。図版では利子の金額までは読み取れない。

平野富二にとっては、もともと本木昌造に養老金として毎月200円を贈っていたので、本木昌造の没後は、それに代えて月賦返済の元金としたと見られる。

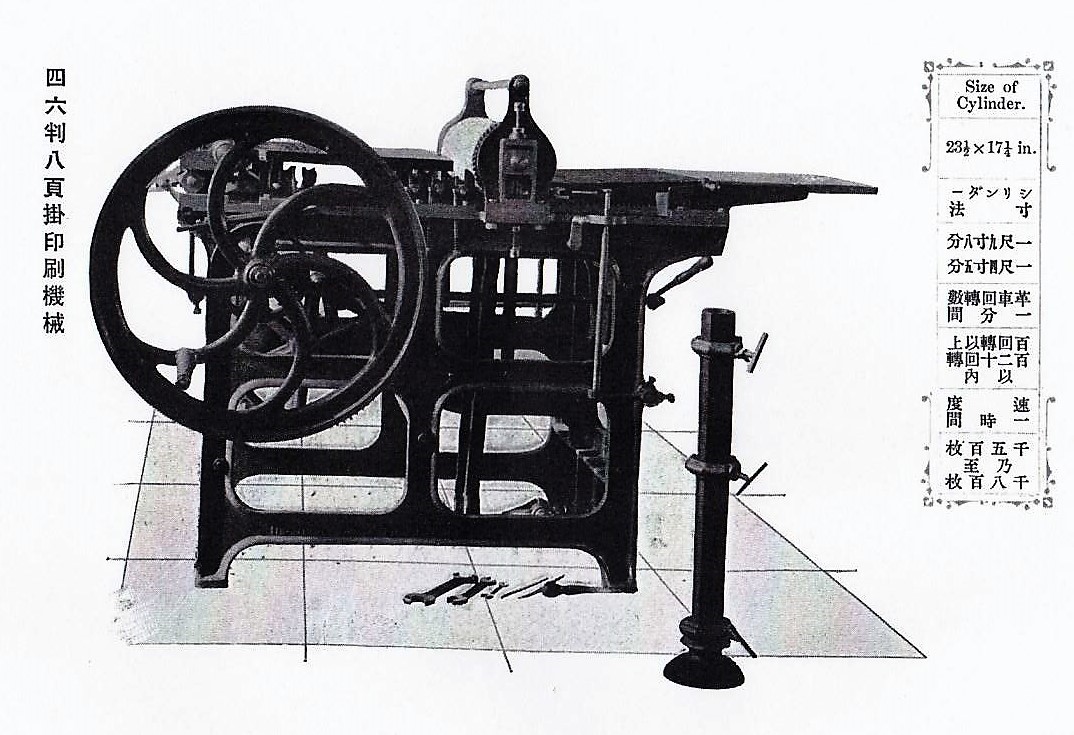

大阪活版所は、その後、主として商業印刷物を中心に印刷していた。牧治三郎の蔵書の中に、明治7年8月官許の『医用化学』(ニール・スミス著、松村短明訳、美濃二つ折和装、四号明朝活字組、112ページ、大阪大手通折屋町印務活版社)、明治10年(1877)2月出版の『新撰薬名早引 全』(安川通斎輯、松村文海堂発兌、四六判、96ページ、奥付欄外に大阪大手通活版社)がある。

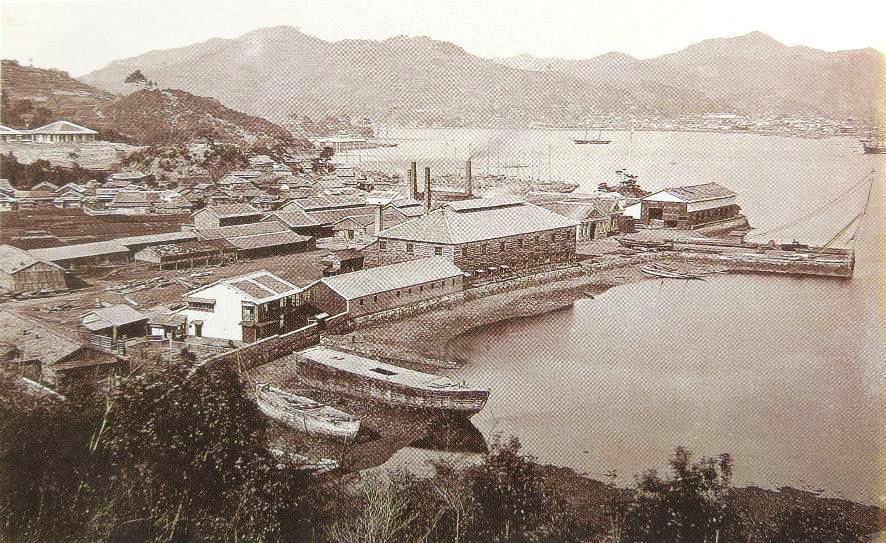

明治11年(1878)春になって、大阪活版所は東区北久太郎町2丁目(現、中央区久太郎町2丁目)に1,000坪余りの土地を求めて移転し、大阪活版製造所と改称した。ここでは、事業を拡張して印刷機械の製造を本格的に行うこととなった。

五代友厚は、平野富二の誠意に感じて、平野富二の造船事業にしばしば支援の手を差し伸べている。また、五代友厚は東京築地に製藍事業の東京店として東朝陽館を設立て、岩瀬公圃を派遣していたが、平野富二が横浜製鉄所の貸与を申請したとき、岩瀬公圃に保障人となって貰っている。

五代友厚は、明治11年(1878)8月、大阪商法会議所(大阪商工会議所の前身)の設立を主導し、創立に際して会頭に選ばれ、死去に至るまでその任にあった。明治18年(1885)9月25日、東京築地で没した。享年51。

五代友厚が保管していた書簡類は、現在、大阪商工会議所に「五代友厚関係文書」として保管されている。その内容はマイクロフィルムにより国立国会図書館で閲覧できる。

2018年8月27日 稿了