平野富二を語る上に於いて、本木昌造の活版事業を欠かすことはできない。今まで、本木昌造の研究として多くの研究者がその活版事業について調査研究し、各種報告がなされている。しかし、その事業化に至る経緯は依然として不明確なことが多い。

ここでは、新しい知見や推測を織り込みながら、その全貌を纏めてみたが、未だ完全解明には至っていない。。

(1)活版研究の取り組み

本木昌造は、弘化3年(1846)の頃、緻密に整然と印刷されたオランダ書籍を見て、わが国でもこのような印刷による書籍を造りたいと研究を始めたと云う。丁度この頃、後に本木昌造のこの分野における後継者となる平野富二(幼名、矢次富次郎)が生まれている。

図18-1 晩年の本木昌造

図18-1 晩年の本木昌造

《古賀十二郎著『本木昌造先生略伝』より》

明治7年か同8年に上京したとき、浅草の内田九一写真館で撮影した。

嘉永1年(1847)、オランダから舶来した蘭書植字判1式が長崎会所に保管されているのを見つけ、オランダ通詞仲間4人で借り受け、12月になって代金を払って買い受けた。その設備を、品川藤兵衛の屋敷に持ち込み、活版印刷の研究を行った。その仲間は、北村元助(45歳)、品川藤兵衛(39歳)、楢林定一郎(28歳、量一郎)と、一番若くて熱心だった本木昌造(23歳)と記録されている。なお、年令は数え年で示す。

数年間、調査研究した結果、西洋の印行術と上海の鉛字、わが国の組版などを比較折衷してガラフハニー(galvani、オランダ語の発音;電気メッキ)版で活字母型を造り、手鋳込器を用いて鉛活字を鋳造し、嘉永5年(1852)の頃、『蘭和対訳辞書』を印刷して、これをオランダに送ったとする伝聞が平野富二によって記録されている。しかし、この伝聞は時期の異なる事柄を集約したと見られ、このまま受け取ることはできない。

嘉永6年(1853)7月、ロシア使節プチャーチンの長崎来航と、それに続くアメリカ使節ペリーの浦賀沖来港で江戸と伊豆を往復するなど、安政2年(1855)4月に病気を理由として長崎に戻るまでの約2年間は、公務多忙で長崎を離れた期間も長く、活版印刷の研究を行うことは出来なかったと見られる。

安政2年(1855)8月、長崎奉行は西役所に活字判摺立所を設けて、オランダ書籍の復刻印刷を行うこととした。オランダ通詞4人の所有する蘭書植字判1式は買い上げられ、本木昌造は推薦を受けて活字判摺立方取扱掛に任命された。

同年12月には、他のオランダ通詞たちと共にオランダ商館長ドンケル・クルチウスと医師ファン・デン・ブルックから物理・化学などの学習を命じられた。このとき、本木昌造は電気メッキ法などの最新技術も知識として学んだと見られる。そのとき学習したテキストに基づき自ら実験した結果を後述する『新塾餘談』に掲載している。

安政4年(1857)5月、蘭書・器物売り捌き事件に連座して処罰された。翌年2月末に自宅謹慎の身となり、11月末に許されて自由の身となるまでの9ヶ月間、自宅で密かに活版研究を進めると共に、わが国の近代化を果たすために必要な青少年の基礎教育について構想を練っていた。

自宅謹慎の身となる直前の安政4年(1857)3月28日に長男昌太郎が夭逝し、自宅謹慎中の7月12日には妻縫が21歳の若さで病没した。なお、前年9月18日に次男小太郎が生まれている。その後、時期は定かでないが、本木昌造は病没した妻の母方の従妹タネを後妻として再婚した。

自宅謹慎を解かれた本木昌造は、活版師インデルマウルが運営する出島印刷所の通詞兼目付役に任命された。インデルマウルは長崎海軍伝習所の第二次オランダ教師団の一員として来日していた。ここでは、日本人の印刷見習工によりロール印刷機を用いてオランダ書籍の復刻が行われた。

このとき、本木昌造はインデルマウルから西欧の最新活版印刷技術を直接学んだと見られる。手元にある鉛活字を用いて電気メッキ法を応用し、同じ活字を複製する方法は既にオランダでも実用化されていたと見られる。

なお、本木昌造が活字判摺立方取扱掛となっていた活字判摺立所は、江戸町の五ヶ所宿老会所に移転した後、廃止されて、印刷設備は奉行所倉庫に保管されていた。

(2)事業化の試み

本木昌造は、自宅謹慎中に行った独自の研究と出島活版所でインデルマウルから教えて貰った事柄を織り込んで、安政6年(1859)12月に『和英商賈対話集 初編』(発行人塩田幸八)を出版した。それは、安政4年(1857)に長崎活字判摺立所で覆刻出版したオランダの『英文典初歩』から主要会話を抜き出し、オランダ会話の部分を和訳したものである。英文とその発音を示すカタカナはパンチ母型による鋳造鉛活字を用い、和文は木版を用いて印刷したものと見られ、漢字と平仮名の活字は未だ世に出すには至らなかったと見られる。

万延1年(1860)10月に出版した『蕃語小引 上下巻』(増永文治・内田作五郎名義)は、上巻の凡例に続けて「原語訳字共ニ活字ヲ用フ 今新ニ製スル所ニシテ 未ダ精ニ至ラズ 覧者ノ寛恕ヲ希フ」と記されている。漢字は蝋型電胎母型によると見られる鋳造活字を用いて印刷されている。

図18-2 『蕃語小引』の一部

図18-2 『蕃語小引』の一部

いまだ満足の出来る鋳造漢字活字ではなかったが、実用化の目途のついた段階で、その成果を世に問うものであったと見られる。その意味で、これが本木昌造の永年の夢であった活版事業の最初の試みと見ることができる。なお、このときの活字試作や組版作業には、本木昌造を慕う若者たちが本木一門として協力したと見られる。

長崎奉行所の地役人としてオランダ通詞を勤める本木昌造は、書籍を出版して販売するような商行為は認められていなかった。そのため、自分の名前を出すことは出来ず、出入りの商人に依頼して出版届を提出し、発行したと見られる。

本木昌造は、上海において同様の技法で漢字活字を製造しているとの情報を得て、その製造法を学ばせるため、万延1年(1860)に門人松林源蔵を上海に派遣したが、空しく帰国したと云う。上海では、在中国アメリカ長老会印刷所が寧波から移転したばかりであり、しかも、蝋型電胎法により漢字の活字母型を造り始めたばかりの頃であったことを考慮する必要がある。

ところが、同年11月、本木昌造は長崎飽の浦で建設中だった長崎製鉄所の御用掛に任命された。そのため、緒に就いたばかりの活版事業を中断せざるを得なくなった。

しかし、文久1年(1861)5月、長崎居留地滞在のイギリス人ハンサードが日本で初めての英字新聞を発行するとき、本木一門の若者たちが、伝習を兼ねて手伝いのため英字新聞の発行に協力した。その中に陽其二や平野富二の名前もある。

慶應4年(1868)1月14日、鳥羽伏見の戦いで幕府軍が敗退したとの報に接した長崎奉行が、長崎を退去するに当たり、本木昌造に製鉄所取扱方を任命し、長崎製鉄所の経営を一任した。長崎製鉄所は、同年5月4日、新政府の下で長崎府に移管された。この頃、本木昌造は長崎府に新聞局を設置することを建議したと見られる。同年7月24日には長崎製鉄所の頭取に任命されている。

同年8月、長崎新聞局から『崎陽雑報』が発行された。これは鋳造活字による活版印刷を計画していたが、木活字で間に合わせたと見られる。鋳造活字の製造が思うように進まないため、同年9月には政府の許可を得て上海美華書館に活字母型と関連設備1式を購入手配している。しかし、実際に購入したかどうかは不明である。

いつまでも思うような品質の鋳造活字を迅速に製造することができないため、上海美華書館の責任者ギャンブルが任期を終えてアメリカに帰国する機会を捉えて、長崎興善町の唐通事会所跡を伝習所として迅速活版製造技術の伝習(明治2年10月から翌年2月末まで)が行われた。

(3)活版事業の本格化

本木昌造は、明治2年(1869)8月に、病気を理由に長崎製鉄所の頭取辞任を申し出て以降、長崎製鉄所に出社しなかったという。9月になって、頭取辞任が認められて、代わりに閑職を与えられた。10月になって、ギャンブル伝習に協力するよう要請を受けたため、一門の者たちと共に伝習に参加して協力した。伝習を終えた明治3年(1870)2月末に、本木昌造は長崎製鉄所を正式に退職した。

頭取辞任を申し出て以降、本木昌造は、公職を離れて独自に活版事業を本格化させる準備として、多大の資産を投入して活版印刷を行うための印刷器械類を購入している。

明治2年(1869)9月頃と見られるが、友人の池原香稺の紹介で鹿児島を訪れ、薩摩藩の活版所を視察している。このとき、活用されずに保管されたままになっている和洋活字各1組と活版印刷機(ワシントンプレス)1台を譲り受けた。

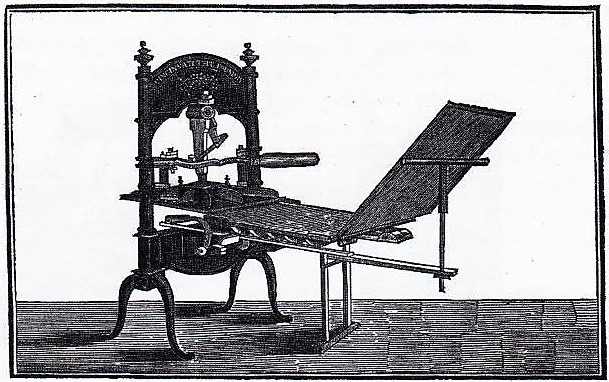

図18-3 同型と見られるワシントンプレス

図18-3 同型と見られるワシントンプレス

門型支柱に取り付けられた2本のスプリングによって

中央の圧盤を吊っており、レバーを引くことによって

中央のエルボーを経由して圧盤が押下げられる構造を特徴とする。

薩摩藩活版所の設備は、慶應4年(1868)6月に同藩の学生前田正名が上海から和英辞書(通称『薩摩辞書』)の数ページ分の摺り見本を持って資金集めのために帰国し、同藩の重野厚之丞(安繹)に見せたところ、重野厚之丞はその仕上がりに感心して、印刷設備一式を上海美華書館から購入して薩摩藩に活版所を設けることになった。

丁度この頃、五代才助(友厚)が通訳兼手代として雇っていた堀壮十郎(孝之)に和英辞書(ウエブスター大辞書を底本とする)を編集させていた。これを薩摩藩で印刷し、出版することとしたものである。

薩摩藩の和洋活字一式と印刷機は、明治2年(1869)2月に、再渡航した前田正名が上海から帰国する際、一緒に携行して来たと見られる。しかし、活字を印刷版に組む知識もなく、印刷機を組立てて使用する技術もないため、和英辞書の出版は棚上げにされた。

本木昌造は、長崎外浦町の自宅の一隅に活字と印刷機を持ち込み、門人陽其二と二人で、昼夜を分かたず、研究に取り組んだという。また、このとき、活字母型の製造法を学ばせるため、門人酒井三造を上海に派遣したとの伝聞がある。しかし、この伝聞は、当時すでにギャンブルを上海から長崎に招聘して伝習を受ける計画が進められていた頃であるので、誤伝と見られる。

ギャンブルの伝習を終了した明治3年(1870)2月末日をもって、本木昌造は長崎製鉄所を正式に退職した。その後は、ギャンブルの伝習によって得られた新知識を取り入れて蝋型電胎法による活字母型の製造に取り掛かった。

上海美華書館の明朝風漢字書体に加えて、新たに清朝風(楷書体)と和洋(行書体)の漢字と古典仮名の活字を製造するため池原香稺に揮毫を依頼した。当時の文章は、和洋漢字と古典仮名まじりが一般的であることを配慮したものと見られる。(図18-5 を参照)

また、大々的に多様の印刷物を出版するため、薩摩藩から譲り受けた印刷機をもとに、模造印刷機3台の製作を長崎製鉄所に依頼した。

さらに、同じ頃、上海美華書館に注文していたロール印刷機1台を買い求めた。これは、明治2年(1869)4月に本木昌造が新聞発行を目的として上海美華書館に4,000ドル相当の印刷機と関連設備の見積を依頼していたものであると見られる。購入した印刷機は、紙取付の無い四六判八頁掛けのロール印刷機(シリンダープレス)とされている。

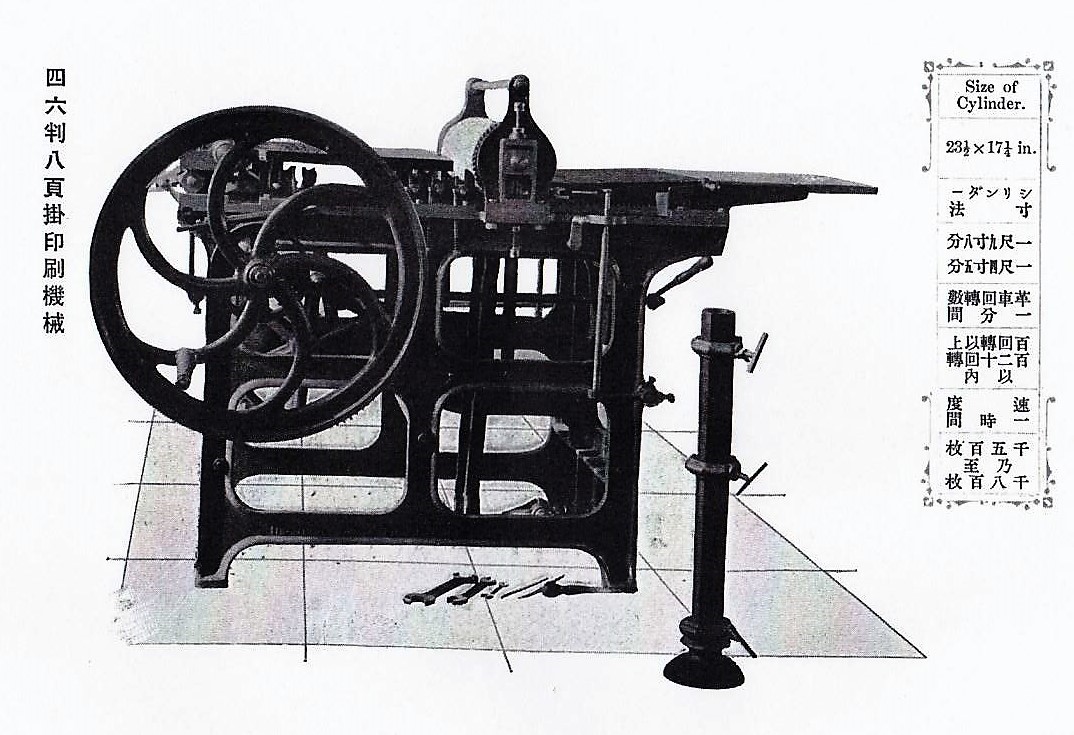

図18-4 同型のロール印刷機

図18-4 同型のロール印刷機

《東京築地活版製造所『活字と機械』、大正3年6月より》

上部にある円筒に印刷用紙を巻き付け、

その下で左右に往復する台車上の印刷版の動きと同期して

回転することによって印刷する。

手前右側の筒は、インキ塗布用の印刷用ローラー鋳型である。

(4)活版所の設立と中央への展開

明治3年(1870)3月、本木昌造は新町活版所を新街私塾に併設して開業した。ここでは、教科書・参考書・教養書などを活版で印刷し、広く一般にも販売することとした。

新街私塾では、もと地役人の子弟などを受入れ、その道の専門家を教師とし、本木昌造の方針で入学金などは無料とした。その経費を賄うために、私塾に付属させて新町活版所を設け、活版事業によって得られた収益を充てることにした。

活版事業を開始するに当たって、友人・知人に協力を仰ぎ、松田源五郎・品川藤十郎・和田半がそれぞれ1,000両、島田茂次郎・和田粂造がそれぞれ500両、合計4,000両を提供した。また、坂道を隔てた隣接地の小倉藩蔵屋敷跡を和田半から提供を受け、ここに活字鋳造場を設けて新町活版所に活字を供給した。この頃、本木昌造は、すでに本木家の財産として3万両余りをほとんど使い盡していたという。

本木昌造が鋳造活字の開発に成功し、長崎に本格的な活版所を開いたことが世間に知れ渡り、大阪、横浜、東京などから活版所の設立要請を受けるようになった。

まず、五代才助(友厚、すでに官途を辞し、大阪財界に身を投じる決意をしていた。)の要請により、明治3年(1870)4月頃、大阪大手筋折屋町に活版所を設立した。設立に当たって、五代才助から3,000円の融資を受けた。長崎から門人の酒井三造、小幡正蔵、谷口黙次、茂中貞次らを派遣して、それぞれ所長、所長代理、店員に据え、地元の薬種問屋長崎屋吉田宗三郎を支配人とした。

次いで、同じく明治3年(1870)4月頃、神奈川県令井関盛艮の要請を受けて、わが国最初の日刊新聞発行のため、門人陽其二を横浜に派遣した。陽其二は、横浜出資者の資金を得て横浜本町通り六丁目に横浜活版社を設立し、明治3年(1870)12月8日付け『横浜毎日新聞』を印刷・発行した。しかし、創刊号は鋳造活字が間に合わず、しばらくの間、木活字混用だった。

明治3年(1870)12月には、京都在住の山鹿善兵衛(父親が本木昌造の弟子だった。)の要請により、門人古川種次郎を派遣して、京都烏丸通三条上ルの地に點林堂を開設させた。後に大阪活版所の支店となる。

明治4年(1871)6月、本木昌造が東京に出張したとき、芝神明前の書肆仲間と活版所設立を計画した。この計画は、後に平野富二が東京出張のとき、本木昌造に代わって事情を説明し、計画中止を申し入れたと見られる。そのとき、平野富二は一書肆(和泉屋岡田吉兵衛)の紹介で太政官左院に活字数万個の注文に成功している。

同じ頃、本木昌造は大学・東南校の活字御用を仰せ付けられ、外神田の藤堂和泉守上屋敷跡に残された門長屋の一室と付属地所を借り受けて活版所を開くことになった。

本木昌造は、このように次々と活版事業の展開を図っていたが、肝心の活字製造が思うようにいかず、健康不安も手伝って、大きな壁に突き当たっていた。頼みとする主だった門弟たちを中央に送り出し、途方に暮れていたとき、今となっては長崎製鉄所を辞任した平野富二に頼むしかないと決意した。

明治4年(1871)7月、本木昌造は、平野富二を自宅に招いて活字製造部門の改革を依頼し、その経営を一任した。このとき、平野富二は、上海美華書館の事業運営を参考にたらしく、印刷出版事業と活字製造事業とを分離することとした。これにより、印刷出版事業を全国に展開して独占的に収益をえるという本木昌造の当初の方針を転換して、活字製造を一つの事業として独立させ、一般需要家にも活字を販売して収益を得ることとした。独立した活字製造部門は「新塾活字製造所」と命名した。

明治4年(1871)7月以降、本木昌造は新街私塾・新町活版所と大阪活版所の経営に専念することとなった。

平野富二が本木昌造から活字製造部門の経営を引受け、抜本的な改革を実行したことにより、わずか2ヶ月後には、ほぼ満足できる品質の活字を廉価に安定して製造することができる見込みがついた。

そこで、平野富二は大阪を経由して東京に出張し、本木昌造が抱えていた大阪と東京における懸案事項を解決し、併せて新塾活字(本木活字)の販売と需要調査を行い、好結果を得て長崎に戻った。

本木昌造は、ほぼ満足できる品質の活字が製造できるようになったので、これを期に語学抄集書6種の出版届を長崎県令に宛てて提出している。以後、教科書・参考書・教養書の出版届を相次いで提出している。

また、『新塾餘談』と題したシリーズ物の教養書を小冊子で出版開始した。明治5年(1872)2月に初編一から初編三を相次いで出版し、4月には初編四を出版している。いずれも巻末に新塾活字製造所の広告を掲載している。

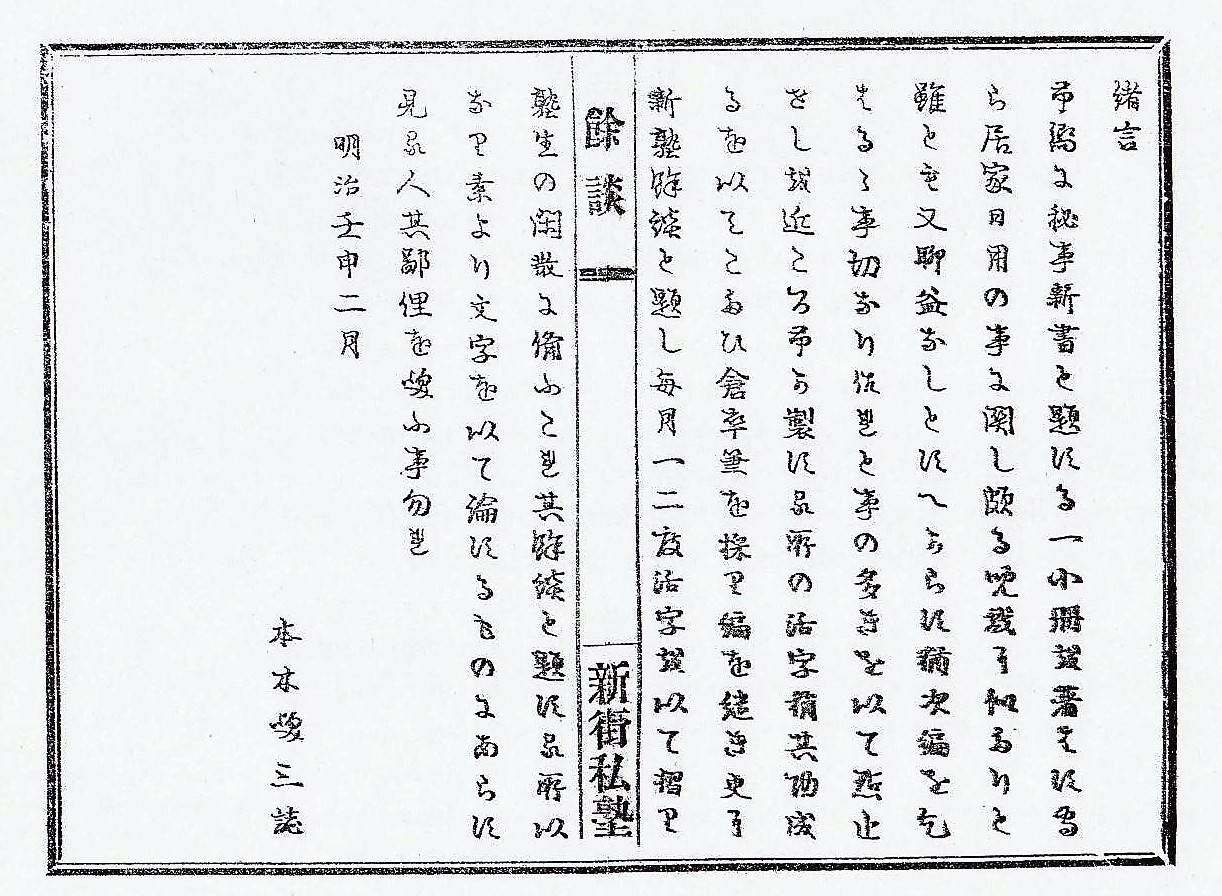

図18-5 『新塾餘談 初編一』の「緒言」

図18-5 『新塾餘談 初編一』の「緒言」

完成した和様(行書体)漢字と万葉仮名の三号活字を用いている。

なお、本文は明朝風漢字と万葉仮名の四号活字で印刷している。

巻末に掲載された新塾活字製造所の広告は、

別シリーズの「東京築地活版製造所 歴代社長列伝 初代平野富二」

に掲載した図1-2を参照されたい。

本木昌造が本木咲三の名前で誌した「緒言」には、「近ごろ、私が製する所の活字がほぼ完成したので、このたび、取り急ぎ筆を執り‥‥」と述べている。また、巻末の広告には、「口上」として「この頃、印刷見本の通り活字が完成し、カタカナ、ひらがな共、大小数種あるので、ご希望の方には売却できます。右の他に字体・大小などお好みの通り製造できます。」としている。

この『新塾餘談 初編』は、西洋の新知識による各種加工法や製造法を紹介したもので、文久2年(1862)秋に整版で出版した『秘事新書』の続編に相当する内容が紹介されている。「初編二」には、ガルファニ鍍金銀の法、銅を以て器物を模する法が掲載され、「初編三」には、型の製法、「初編四」には、ガクファニ蝋着の法が紹介されている。これらは、本木昌造が活字製造の基礎とした諸法と見られる。

このように、活字による出版を積極的に行うようになったことは、本木昌造にとって念願の活版事業を本格的に展開することが出来るようになったことを示すものである。

(5)私塾の経営

大村藩の医師長與専斎は、英語の学習を思い立ち、自宅謹慎中の本木昌造をしばしば訪れた。そのとき、余暇に学塾を開くことを勧められ、文久1年(1861)になって本木昌造の貸家を借り受けて住居とし、10名ばかりの諸生を集めて、毎夜、適塾風の輪講を始めた。このことは自伝『松香私志』に記述されている。

本木昌造は、慶應年間に「新町塾」を開設したが、長崎製鉄所頭取と云う公職があって多忙なため、陽其二を塾長とし、自身は副塾長となったとの言い伝えがある。「新塾変則入門願書綴込」によると、最初の入門願書は明治元年(慶應4年)正月11日となっている。慶應4年(1868)8月になって、新町の長州藩蔵屋敷跡にあった広運館(もと語学所、済美館)が西役所に移転したことから、その跡地を校舎ごと買い受け、移転して「新町塾」と称したと見られる。

明治2年(1869)11月15日、「新町塾」は、規則を定めて正式に開塾し、「新街私塾」(略して「新塾」)と改称した。

ガンブル伝習の結果として、明治3年(1870)4月に初めて造った二号活字を用いて、塾生の教科書『保建大記』(保元から建久までの記録を大記した歴史教科書)を活版印刷した。同年中には、二号活字の倍角として本木昌造が創作した初号活字を用いて教科書『単語篇 上』を印刷している。また、『論語』も印刷を試みたが、活字不足で中止されたと云う。

先に述べたように、明治5年(1872)2月には、塾生向けの読み物として『新塾餘談 初編一』を発行し、同年8月までに『新塾餘談 三編』を刊行している。

私塾経営とは外れるが、明治5年(1872)には本木昌造は養父母を相次いで失った。養父本木昌左衛門久美(戸籍上は昌栄)は6月7日、72歳で病没、養母たまは12月27日、59歳で病没した。本木昌左衛門は、すでに、孫の小太郎を養子として家督を譲り、隠居の身となっていた。

明治5年(1872)8月に学制が公布された結果、小学校下等4年間の就学が義務化された。明治6年(1873)1月15日、本木昌造は法令に基づき私塾開業願書を長崎県令に提出したが受理されず、同年11月、再び願書を提出。明治7年(1874)1月に重ねて私塾開業願書を提出したところ、無免許教員による授業は認められないと通告された。

同年5月には、上京して新築成った築地活版製造所の視察を兼ねて、東京に於ける私塾経営の現状を調査し、長崎県庁が国の定めた一律の教科以外は認めないことを非難して文部省に訴え出た。その結果、ようやく、同年11月17日、文部省の指示により長崎県から私塾設立の認可を得ることができた。

このように、本木昌造は、平野富二に活版製造事業を一任して以降は、専ら、教育事業に注力していたことが覗える。

(6)本木昌造没後の活版事業

明治8年(1875)9月3日、本木昌造は長崎の自宅で死去した。享年52.残された遺族は後妻タネ、次男(嫡子)小太郎(19歳)、三男清次郎(12歳)、四男昌三郎(10歳)だった。

〔新街私塾〕

新街私塾は、そこで教師をしていた嫡子本木小太郎が塾長を継いだが、すでに明治5年(1872)に学制が公布されて公立小学校が設置された今日となっては、私塾としての存在意義も薄れたとして、明治8年(1875)限りで閉鎖することとした。塾の予備金100円余りは県下小学校の学費に供するため長崎県庁に献納した。

〔新町活版所〕

新町活版所は、嫡子本木小太郎が跡を継ぎ、境賢治が中心となって経営を支えた。明治27年(1894)5月から翌28年(1895)9月にかけて、長崎古文書出版会編纂の『長崎叢書』、全9巻を刊行したのを最後に、新町活版所は解散したとされている。境賢治は本五島町に境活版所を、喜多庄太郎は今町に愛文舎喜多活版所を設けた。喜多庄太郎(璋太欧)は、本木昌造が造ったとされる木活字(種字)と鋳造器具一式(合計4箱)を長崎諏訪神社に奉納した。

〔崎陽新塾出張活版所(大阪)⇒ 大阪 活版所⇒ 大阪活版製造所〕

大阪 活版所は、嫡子本木小太郎が跡を継ぎ、所長谷口黙次、支配人吉田宗三郎が経営を支えた。明治11年(1878)に大阪東区北九太郎町2丁目に移転し、活版製造所と改称した。

明治18年(1885)4月になって、本木家から独立させて株式組織とすることとなり、同年6月頃、株主総会で本木小太郎が社長に選任された。しかし、本木小太郎が長期海外出張中のため、同年10月、社長谷口黙次、取締役酒井三造、取締役肥塚與八郎、支配人吉田宗三郎に経営が一任され、社名を大坂活版製造所とした。

明治33年(1900)1月、社長谷口黙次が死去したため、吉田宗三郎が社長に就任した。明治35年(1902)6月、吉田宗三郎が死去したことにより、肥塚源次郎が社長に就任した。

明治45年(1912)になって、大阪活版製造所は閉鎖され、谷口黙次(2代目)が谷口活版所(北区堂島裏3丁目)を設立して、その跡を継いだ。

〔京都點林堂〕

山鹿善兵衛とその子息たちが経営を受け継ぎ、大正12年(1923)に50周年を機会に合資組織に改め、伊東幸祐が代表社員となった。昭和45年(1970)頃までは存続していた記録があるが、それ以降は不明。

〔横浜活版社〕

陽其二は、明治6年(1873)2月、横浜仲通り3丁目に仲間(親戚)と共に景諦社を設立し、同年5月、横浜活版社を閉鎖して横浜毎日新聞会社に譲渡した。

〔文部省御用活版所〕

明治5年(1872)9月に文部省活版所(文部省編集寮活版部)が廃止されたため、小幡活版所と改称したが、明治6年(1873)になって、所長小幡正蔵は、平野富二の了解を得て独立し、協力者だった大坪本左衛門と共に湯島嬬恋坂下に大坪活版所を設立して移転した。

〔崎陽新塾出張活版製造所(東京)⇒ 東京築地活版製造所〕

本件については、別シリーズ「東京築地活版製造所 歴代社長列伝」で述べることとする。

2018年7月31日 稿了