【現在の風景】

町司長屋のあったもと引地町の一画に建つマンション(現、桜町9番地1)脇から長崎市公会堂に向かって坂道を下ると、マンションの背後に築かれた石垣に沿って水路がある。その水路は、一旦、坂道を交差するため暗渠となり、再び姿を現すが、次の坂道に出会うところから先は、再び暗渠となって完全に姿を隠してしまう。

昔は、石垣に沿って水路は海まで続いていたと見られるが、現在では、水路沿いの石垣を崩し、台地を削って宅地が造成されたため、石垣はごく限られた所しか残っていない。

水路は石が敷詰められていて、中央に溝があり、その両側は内側にゆるく傾斜している。溝にはきれいな水が流れており、水量が多いときには、水路の幅一杯に水が流れるようになっている。この構造は、長崎市中の他の場所でも見られ、明治初期に導入した最先端の土木技術が採用されたと言われている。

長崎では、川よりは小さく、溝よりは大きい水路を「えご」と称するらしい。この「えご」に沿った細道を「えごばた」と称し、近所の住民の格好の交流の場となっていたと言う。

図1は、坂道を下った所から桶屋町方向(上流側)を眺めたものである。道路の右手には長崎市公会堂がある。水路の片側は石垣で、中央に水の流れが見える。その両側はシダに覆われ、普段からあまり水量が多くないことを示している。

図1は、坂道を下った所から桶屋町方向(上流側)を眺めたものである。道路の右手には長崎市公会堂がある。水路の片側は石垣で、中央に水の流れが見える。その両側はシダに覆われ、普段からあまり水量が多くないことを示している。

図1 マンション裏手の石垣と水路

図2は、道路を横断した地点から栄町方面(下流側)を眺めたものである。水路脇の石垣は失われ、家が建てられている。水路は桜町に属し、道路の中央から左は魚の町、前方の交差点から先は右手が興善町、左手は栄町である。

図2は、道路を横断した地点から栄町方面(下流側)を眺めたものである。水路脇の石垣は失われ、家が建てられている。水路は桜町に属し、道路の中央から左は魚の町、前方の交差点から先は右手が興善町、左手は栄町である。

図2 栄町方面の眺め

前回のブログで紹介したように、ここには地獄川が流れていた。時代をさかのぼると、台地上に引地町が造成されるまでは、幅広い濠があったとされている。さらに戦国時代には、この付近は長い岬に沿った奥深い入り江で、満潮時の波打ち際であったと推測される。

【中島川本流の両岸は海だった】

『新長崎市史』(第二巻、近世編、長崎市、平成24年3月)によると、元亀2年(1571)の長崎開港の頃は、堂門川(西山川)と中島川が合流して中島川の本流となる周辺、つまり、現在の出来大工町から伊勢町、八幡町辺りまで奥深い入り江があった。その入り江の南側は風頭山麓に沿って流れる鹿解川(ししときかわ)の辺り、北側は現在の万才町から興善町、桜町、勝山町、馬町から成る台地の下辺りまでだったとされている。

人口の増加に伴って、その入り江は中島川本流を残して埋め立てられ、台地の下に新しい町が造成された。最初の段階で、北側は現在の賑町から栄町、さらには桶屋町、大井手町へと続く通りまでが埋め立てられた。

この記述だけでは分かりにくいので、国土地理院の1万分1地形図(平成7年9月発行)を用いて往古の海岸線を描くと、図3のようになる。太い実線は戦国時代(16世紀後半)の推定海岸線、太い破線は明治維新頃の海岸線を示す。推定海岸線は、等高線と石垣を参考にしながら概念図として描いたもので、鶴の首に似た長い岬と深く湾入した入り江の様子が分かる。

図3 戦国時代と明治初期の推定海岸線

図3 戦国時代と明治初期の推定海岸線

入り江には、最奥部で北から堂門川(西山川)が、東から中島川が流入し、入り江の口近くで南側から銅座川が流入していた。入り江は中島川本流の澪筋(みおすじ)を残して埋め立てられ、その際、両岸に沿って水路が設けられたと見られる。東岸と西岸(『新長崎市史』では南側と北側と表現)に沿った鹿解川と地獄川がそれに相当する。また、岬の東側付け根に沿って岩原川が流れ下っている。

中島川本流の河口周辺は、明治18年(1885)から変流工事が行われたため、大きく変貌した。

【濠の造成にかかわる長崎の歴史】

入り江の埋立てに際して、岬上の町を外敵から防御するため、岬の下辺、すなわち、かつての波打ち際に沿って石垣を築き、濠を掘って備えとしたと見られる。

石垣と濠の築造は、いつ頃のことで、どのような外敵に備えたのかを知るためには、戦国時代、16世紀後半以降の長崎における歴史を知る必要がある。

長崎の地を古くから支配していた地方豪族長崎氏は、長崎甚左衛門純景のときに領主大村家との関係を深め、大村純忠の息女を妻とし、その家臣となった。長崎氏の居館は、現在の長崎市桜馬場中学校の場所にあったとされ、その背後の山に砦が設けられていた。奥深い入り江に注ぐ二つの川に沿って、半農半漁の集落が形成されていた。

永禄10年(1567)、ポルトガル人ルイス・デ・アルメイダが長崎を訪れ、長崎甚左衛門の許しを得てキリスト教の布教を開始した。その2年後の永禄12年(1569)、神父ガスパル・ビレラは、甚左衛門から与えられた土地に、トードス・オス・サントス教会を建設した。これは長崎で最初に建てられたキリシタン教会とされている。ここでは、一時期、キリシタン版の印刷が行われた。この教会は禁教令の後に廃却され、現在、その跡地に華嶽山春徳寺が建てられている。

元亀1年(1570)、大村純忠は、イエスズ会の宣教師コスメ・デ・トーレスの要請を受けて長崎を開港し、ポルトガルとの貿易港とした。それは、ポルトガルとの貿易を有利に進め、それによってもたらされる莫大な利益により大村家を統一し、より有力な戦国大名となるためであった。大村純忠はキリシタン大名の一人だった。

その翌年、大村純忠は、長々と海に突出した岬上の突端近くに新しく町を開いた。大村家の家臣朝永対馬を町割奉行に任じ、まず、大村町・島原町・外浦町・平戸町・横瀬浦町・文知町の区画を定めた。各町には領内各地で迫害を受けていたキリシタン住民を中心に移住させた。

ポルトガル船が毎年のように入港するようになると、長崎は貿易港として急速に発展し、岬上の町も次第に拡大していった。この長崎の繁栄に対して、長崎と領土を接する近隣領主や豪族たちは反感を強め、とくに佐賀の龍造寺氏は近隣領主と連合して長崎を攻撃するようになった。

天正8年(1580)、大村純忠は、長崎と茂木の土地をイエスズ会に寄進し、土地の防御をイエスズ会に託した。その代りに、長崎に入港する貿易船から貿易税を徴収する権利を留保した。

このような状況下で、ポルトガル宣教師の強い勧告のもと、イエスズ会と地元キリシタン住民の手によって、岬上の町を外敵から護るため、城塞都市化が進められた。

当時、長崎に滞在していたポルトガル人巡察師アレシャンドロ・ワリニャーノによると、「周囲はほとんど全て海に囲われているほど海に突出した高い岬があるので、陸地に続く方面が防御柵と堀によって強化され、要塞のようになっている。」と記録している。

天正16年(1588)、岬上の町が豊臣秀吉によって直轄地として召し上げられた。その頃には、当初の6ヵ町が10ヵ町となっていた。その後、されに市街地化が進められ、文禄1年(1592)に豊臣秀吉は、当初の6ヵ町に隣接する本博多町に奉行所を置いた。後に内町と称される23ヵ町が奉行所支配となった。

慶長2年(1597)頃から、中島川本流を残して入り江の埋め立てが始められた。この入り江の埋め立ては、時期的に見て、岬を横断する3本の大堀築造と関係して進められたと見られる。岬の波打ち際に沿って水路を設け、三ノ堀に接する所から先は石垣を築き、石垣に沿って幅広い濠を設けたと見られる。

この頃、活版印刷に関する技術が相次いでわが国にもたらされている。少し脇道にそれるが、簡単に紹介する。

【ヨーロッパと李朝朝鮮の活版印刷技術】

天正18年(1590)、遣欧少年使節団が長崎に帰国した。長崎を発ってから11年目となる。そのとき、グーテンベルク式活版印刷機、活字、その他印刷器材・資材一式がもたらされた。帰国した使節団の中に現地で活版印刷技術を学んだ者も居て、日本でキリシタンの教義書などを印刷した。印刷された資料はコレジオ(神学院)などでの教材とされ、キリシタン版と呼ばれる。

長崎に到着した印刷設備は、陸揚げされることなく、当時、コレジオのあった島原半島南端の加津佐に運ばれ、天正19年(1591)、わが国最初の活版印刷が行われた。これは「加津佐版」と呼ばれる。同年、豊臣秀吉の伴天連(バテレン)追放令による弾圧を避けて天草に移転した。文禄1年(1592)から慶長2年(1597)頃まで「天草版」と呼ばれるキリシタン本が多数印刷された。

慶長2年(1597)中に、天草から長崎のトードス・オス・サントス教会に移されたが、翌年、イエスズ会本部のある岬の教会に移された。長崎で印刷されたキリシタン本は「長崎版」と呼ばれる。慶長19年(1614)、イエスズ会会員と日本人信者はマカオに追放され、そのとき、印刷設備一式も一緒に運び出された。

キリシタン版は、主として欧文活字を用いたラテン語とローマ字で印刷されたが、片仮名金属活字や木版で印刷されたものも多い。内容は宗教書、語学書、文学書があり、日本人ばかりでなく、渡来宣教師の日本語学習に用いられた。

この間、わずか24年間であったが、キリシタン版の印刷は、その目的が限定され、しかも、弾圧下で行われたため、活版印刷技術は普及することなく途絶えてしまった。

たまたま、同じ時期である文禄2年(1593)に、豊臣秀吉は朝鮮出兵で手に入れた朝鮮銅活字と道具一式を後陽成天皇に献上したと伝えられている。後陽成天皇はそれを用いて文禄勅版を印刷した。また、慶長2年(1597)、それにならって大型木活字を作り、慶長勅版を印刷した。

天下を統一した徳川家康は。慶長10年(1605)、禁中より借用した朝鮮銅活字を手本として、伏見において活字の鋳造を開始し、ほぼ1年かけて銅活字9万本余りを作成し、後陽成天皇に献上したという。

慶長20年(1615)になって、徳川家康は『大蔵一覧』を開版するため、先に後陽成天皇に献上した活字に加えて、1万3千字余りの活字を新たに鋳造した。徳川家康はすでに駿府に隠居しており、駿府において開版作業が行われた。これらの活字は、後に駿河版活字(国指定重要文化財、凸版印刷株式会社蔵)と呼ばれる活字の母体となったと推測されている。

【岬周辺の市街地化】

天和年間(1615~1623)頃までに、岬の周辺はぼぼ市街地化が完成して、54ヵ町となった。埋め立てによって完成した市街地は、当初、大村領に属していたが、幕府はこれを上地して、外町と称した。隣接する郷3ヵ村と天領長崎7ヵ村と呼ばれる村々を含め、勘定奉行直属の長崎代官が支配した。

岬の側面に沿って築造された濠は、慶長10年(1605)になって、濠に沿った岬の中段に引地町が造成されたとき、濠の幅は縮小され、残りは水路として利用されたと見られる。

三ノ堀よりも上流にあった既存の水路は、古地図で今博多町通りまで辿ることができるが、その水源は定かでない。上流から流れ下った水は、三ノ堀のところで岩原川の分水と合流し、出島横の海に注いでいた。

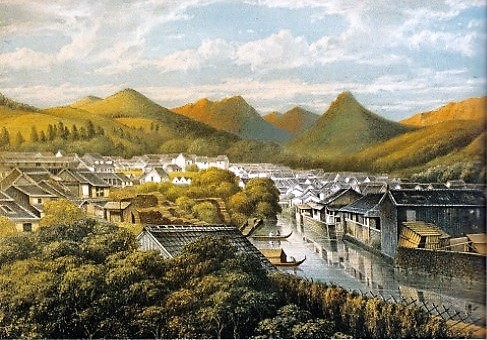

安政2年(1855)に来日したリンデンの『日本の想い出』の中に、出島の商館から眺めたこの水路の河口部分を描いた風景画がある。

図4 出島商館から眺めた地獄川河口と北東の山々

図4 出島商館から眺めた地獄川河口と北東の山々

この水路は、排水用だけでなく、内陸部への水運にも利用されていたと見られ、いつの頃からか地獄川と呼ばれるようになった。

【地獄川の名前の由来】

地獄川という名前が、いつの頃に、どのようにして名付けられたかは明確でない。しかし、中流にある桜町牢屋と引地町町司長屋の存在が関係していると見られる。

桜町牢屋で判決を受けた死刑囚が、西坂(現、JR長崎駅近くの丘)の刑場に送られる際に、小舟でこの水路を下った。そのとき、引地町の町司長屋に住む当番の町司が囚人に付き添って護送した。付近の住民はこれを見て、地獄に通じる川として、いつの頃からか、「地獄川」と呼ぶようになったと見られる。

町司長屋のあった付近から地獄川の流れに沿って下り、二本目の道路と交差する所から上る坂道は、巌流坂と呼ばれている。坂の途中の旧引地町通りを過ぎた次の通りが旧新町通りで、巌流坂の右手には長州藩蔵屋敷、左手には小倉藩蔵屋敷があった。ここに二つの蔵屋敷があったということは、物資の輸送に地獄川の水運を利用できたからと見ることができる。

なお、長州藩蔵屋敷は、平野富二が一時期養子となっていた吉村家が家守として居住していた所である。明治になって本木昌造が新街私塾と新町活版所を設けている。小倉藩蔵屋敷跡には、平野富二が本木昌造から経営を委託された新町活字製造所があった。

地獄川は、現在では「えご」と呼ばれる小さな水路となっているが、むかしは並行する道路の幅はもっと狭く、水路の幅は大きかったと見られる。

寛文2年(1662)に発生した長崎大火の結果、市内の道路が拡張された。さらに、いつの頃か岬を横断する三ノ堀が埋め立てられ、その結果、岩原川の分水がなくなったことにより地獄川の水量が減少した。明治になって、地獄川は「えご」として整備された。

このようなこともあって、地獄川の川幅は次第に縮小され、代わって道路が拡張されたと見られる。さらに現在では、暗渠化されつつある。近い将来、地獄川の痕跡は全く消え失せてしまうのではないだろうか?

以上