まえがき

前回の「活版印刷の地方への普及〔中編〕」では、明治6年(1873)に各府県が発行した布達類と新聞について、平野富二の活字・活版印刷機納入を通じて鉛活字による活版印刷が全国に普及して行く状況を示した。

当初は県庁に活字・活版印刷機を設備して御用業者に印刷業務を請け負わせる府県が多かった。平野富二の鉛活字を採用する前から既に木活字を用いて手摺りで印刷を行っていた府県もあり、木活字を鉛活字に切り替えると共に活版印刷機を導入する府県もかなり見られた。

明治6年(1873)10月になって、正院印書局が布告・布達類を活版印刷して各府県毎に一定部数を定めて頒布するようになると、各府県は布告・布達類を新聞に掲載して広報誌として利用するようになった。さらに、民間の御用業者に県庁の活版設備を払い下げるなどして新聞を発行させるようになった。

本稿〔後編〕では、明治7年(1874)以降の地方における活版印刷の採用について、各種資料に記録された平野富二の活字・活版印刷機納入事例を通じて纏めてみた。

明治7年(1874)には秋田県聚珍社の『遐邇新聞』発行について、明治8年(1875)には佐賀県の県庁活版局への活版設備納入と名東県(後の徳島県)普通社の『普通新聞』発行について、明治9年(1876)には大阪府御布令上木所の活版化と兵庫県淡路洲本の『淡路新聞』発行について、1年置いた明治11年(1878)には北海道函館北溟社の『函館新聞』発行について、以下に順次紹介する。

各府県における布告類・新聞の活版印刷動向

(1)明治7年2月、秋田県の聚珍社

『遐邇(かじ)新聞』は、明治7年(1874)年2月2日、秋田の聚珍社(秋田県下茶町菊の町)から発行された。これは秋田県各新聞の先駆たる新聞の濫觴で、全国新聞中でも古いものに属するとされている。

聚珍社の基本的性格は県庁からの公文書の印刷であるが、その運営は全面的に県の資金援助に依存するものではなく、広告収入や文芸誌の発行により独立性を保っていた。

明治11年(1878)になって『秋田遐邇新聞』と改題し、秋田の自由民権運動に大きな役割を果たしたとされている。

第1号は、和紙9枚を半折りし、紙縒(こよ)り綴じした冊子で、本文は三号の初期清朝風漢字活字を使用している。明治8年(1875)上半期までは毎月1回発行され、下半期は月8回となった。

当時、東京築地活版製造所で販売していた漢字活字は書風の異なる3種の漢字を揃えていたが、呼称を表示することなく印字見本で示していた。当時の活字の版下は池原香稺の筆になるもので、池原香稺と本木昌造の間ではそれぞれを明朝風、清朝風、和風と呼んでいたらしい。ただし、明朝風と呼ぶ漢字活字は上海美華書館の活字を複製したものと見られている。

明朝風は現在用いられている明朝体と基本的に同じであるが、

清朝風は字画の太さに変化の少ない細めの書風の楷書体で、和風は御家流の流れを汲む書風の行書体である。清朝風は、後年、書家の小室樵山の筆になる版下を用いたことから、池原香稺によるものを初期清朝風とした。

これらの活字は、「活字目録」(図32‐2)や明治9年発行の『活版様式』に掲載されている。

表紙となる第1面には、明治七年二月二日、官許(押印)、遐邇新聞 第一號、聚珍社発兌(押印)とある。続いて半折りの裏面に、「今般官許を蒙(こうむ)り、上は県庁の布達幷(ならび)に審理公判、下は県下の諸新報を編集し、加うるに現今発行の各種新聞紙中最も切要にして世益となるべき者を抜粋し、且、東北地方の事績、諸新誌の載せざる所を録し、人民をして遠近の事情に達し、内外の形勢を知らしめ、以って知識開広勧懲裨補の一助となさんと欲す。因(よ)って冀(こいねが)ふ。諸君子記載すべき事あらば速に報告を賜へ」として掲載内容と発行目的、投稿依頼を記している。

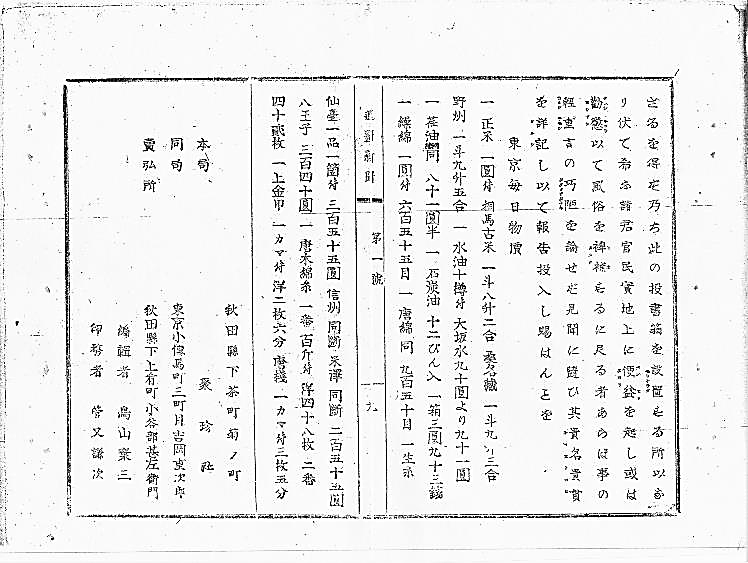

図32‐1 『遐邇新聞』、第一号の奥付

<日本新聞博物館所蔵>

最終ページにある奥付には

本局:秋田縣下茶町菊ノ町 聚珍社

同局:東京小傳馬町三町目 吉岡重次郎

賣弘所:秋田縣下上肴町 小谷部甚左衛門

編輯者:鳥山棄三、印務者:管又謙次

と記してある。

漢字はすべて明朝体を採用している。

新聞名の「遐邇」は「遠近」、

社名の「聚珍」は「珍しい事柄を集める」

を意味する。

『遐邇新聞』の創刊に先立ち、明治6年(1873)8月、平野富二は聚珍社の関係者からの依頼に応じて社員鳥山棄三を編集兼印刷人として秋田に出立させている。

秋田県では、明治6年(1873)9月に秋田県権参事加藤祖一の名前で管内布達「活版新聞局設置に付き告諭」が出され、その中に「県下に活板新聞局を設け、‥‥その開業を許可」と記されている。次いで、同年10月5日に柴村藤次郎と吉岡十次郎代理吉岡十五郎から秋田県に届書が提出されている。その届書には、「本年4月中、願い済みとなっている『羽後新聞』は、今般、『遐邇新聞』と題号を改めて発行したいのでお届け申し上げ奉る」としている。秋田県はこれを受けて文部省に新聞題号更正を届け出た。

宇田川文海(鳥山棄三の筆名)述『喜寿記念』によると、

「或る日のこと、平野さんから『ちょいと来てくれ』という沙汰があったので、何の用かと思って、すぐに行って見ると、平野さんは例のニコニコ笑いながら、『今度、秋田県の活版印刷御用を引受けて出張する人があるが、県庁では、印刷の御用を命ずる代わりに、その副業として新聞を発行することになっている。ところが、経費の都合で新聞の主筆と、活版部の職工長と2人を雇うことは経費上むずかしいから、1人でこの二役を兼ねる者が欲しいので、是非世話をしてくれという難しい相談があった。そこで私もいろいろと考えて見たが、私の知る限りでは、差し当たりお前より外に適任者がないから、是非、二役を兼ねて行って貰いたい。お前さへ承知なら、兄の茂中貞次君には宜しく頼むことにする』と、意外千万な相談があった。そこで、『印刷の職工長は、曲りなりにも勤まりましょうが、これまで纏まった文章を書いた事がありませんから、新聞の主筆などはとても出来ません』と固く辞退したが、普段から部下の言動より鳥山棄三に文才があることを見抜いていた平野富二に説得されて秋田行きを決意した。」

鳥山棄三は東京を発って秋田に到着するまでの個人記録として『秋田行日記』を残している。その前文に、「明治六年八月四日、秋田県へ、新聞局を開き、活字版を広めん事を依頼され、本日出発す。相伴う人は、吉岡十五郎君、柴村藤次郎君、外壱人、僕と合せて四人、家兄吉太郎、真平、千住駅まで送り来る。」と記されている。

ここに出てくる柴村藤次郎は、当時、秋田県に寄留していた東京府下橘町三丁目の活版取扱人と記録されており、平野富二に活版設備一式を注文すると共に、活版印刷指導と新聞編輯を兼ねた人材の派遣を要請した当人と見られる。

その後、鳥山棄三が秋田を去るに至った経緯について、再び『喜寿記念』から引用すると、

「私は秋田の活版所へ、2年間の約束で行って、明治6年の秋から8年の秋まで、首尾よく勤めたので、是非今一年働いてくれと依頼されたが、この時、兄の茂中貞次が兵庫県の活版印刷の御用を勤め、傍ら『神戸港新聞』を発行していたので、是非帰って援けろと、再三やかましく言ってくるので、兄弟の誼(よしみ)として辞するに由なく、約束通り秋田の活版所を辞して、その年の秋の末に神戸に行き、『神戸港新聞』の記者と成った。」

(2)明治8年、佐賀県の県庁活版所

佐賀県では明治6年(1873)2月から楷書と片仮名、および、楷書と平仮名の活字で印刷された布告・布達類を発行しているが、これに用いられた活字はいずれも木活字と見られる。

明治7年(1874)10月15日になって、佐賀藩医だった川崎道民が佐賀県令北嶋秀朝に活版所の設立を願い出ている。その願書には『新聞雑誌』に掲載された「崎陽新塾製造活字目録」が添付されていて、その中にある三号和様活字を至急購入したいと述べている。

このことは鈴木広光著『日本語活字印刷史』に述べられており、その関連文書は佐賀県立図書館に「活版書類」一冊(第一課編)として所蔵されているとのことである。

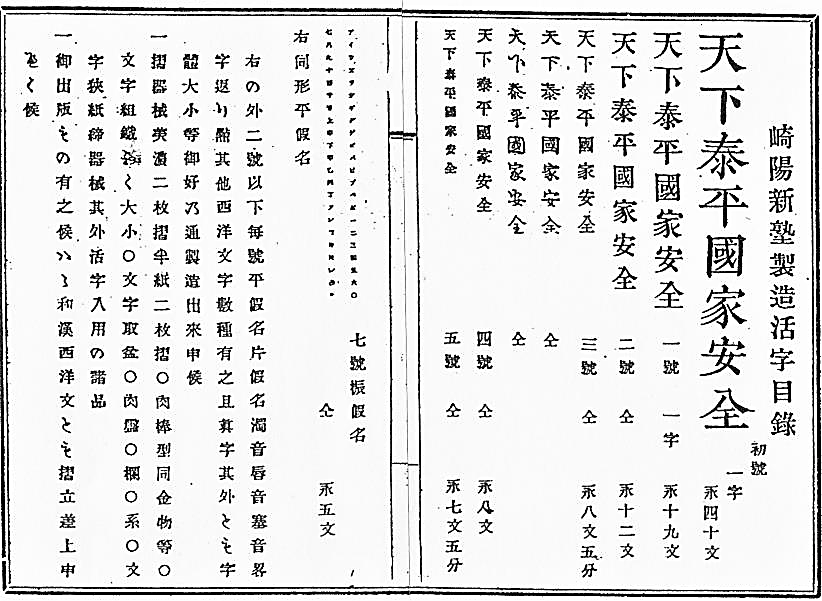

図32‐2 『新聞雑誌』の広告

<『新聞雑誌』、第66号附録より>

この「崎陽新塾製造活字目録」が掲載された時期は

明治5年(1872)10月下旬と見られる。

この中の三号活字には書体の異なる3種がある。

川崎道民は右から3番目の和様活字を指定した。

和様漢字は広く手習いで教えられる標準書体で、

当時の人たちにとって

最もなじみ深い行書体の書風である。

川崎道民の出状から20日程遅れて、長崎活版社中の松野直之助が佐賀県令北島秀朝に宛てて出状している。その明治7年(1874)11月4日付の願書については、本稿〔中編〕の福岡県の項でその前半部分に記された内容を紹介した。ここでは、後半部分に記された佐賀県令に対する願いの内容を現代文に直して紹介する。

「(前文省略) このたび御県にお伺いしたところ、活版所を出店した場合に布告類1枚を幾らで印刷できるか見積もるよう仰せ付けられました。そこで、布告類の部数をお伺いしたところ450部ずつ必要とのことでした。

計算の結果、1か月の布告類を平均100枚と見込むと総数は45,000枚、1枚2厘とすると90円となります。この内、紙代約35円を差し引くと、残りは60(55の誤り)円になりますが、これでは職人の給金やその他諸雑費など、出店するとなると存外増大するので、収支が合わないと存じます。

したがって、このことを勘案され、活字・機械等をお買い上げ頂けないでしょうか。代金の支払いについては一部前払い金を頂ければ、ご指示通りどのようにでも致します。

ことに御県ではこれまで布告類の印刷に従事した人もおられるとのことですので、ついでに活字・機械等のお買い上げをご下命されますようお願い申し上げます。」

川崎道民と松野直之助の願書は、たまたま、期を合わせたように相次いで佐賀県庁に提出されたことが分かる。

当時の佐賀県は、廃藩置県当初の佐賀県(第1次)と厳原県が合併して伊万里県となり、旧佐賀藩の諫早等が長崎県に分離編入された後の明治5年(1872)5月に伊万里県が佐賀県(第2次)と改称したものである。

佐賀県では、二人の願書を受けて木活字から崎陽新塾製の鉛活字に切り替えを行い、明治8年(1875)になって布告類の活版印刷化が実現することになった。

しかし、明治9年(1876)4月に三潴(みずま)県に併合され、さらに、同年8月に長崎県に併合された。現在の佐賀県(第3次)となったのは明治16年(1883)7月に長崎県から分離独立したときからである。

(3)明治8年9月、名東県で『普通新聞』発行

明治4年(1871)7月14日に行われた廃藩置県の結果、徳島藩は徳島県となったが、同年11月15日に淡路島全郡を含めて名東県となり、明治6年(1873)2月20日に香川県を併合したが、明治8年(1875)9月6日に香川県を分離して元に戻した。現在の徳島県となるのは明治13年(1880)3月2日である。

名東県は、明治6年(1873)7月10日、県の布達を初めて木活字による活版印刷で発行し、管内に配布した。

これに関連して、明治7年(1874)1月の徳島県布達に「昨年(明治6年)7月より12月まで、諸布達を活版印刷して配布したが、その間の印刷物は85,141部、費用は768円48銭2786」とあり、さらに、同年6月の徳島県庶務課からの布達に「昨年(明治6年)、活版機を1,470円で県が買い上げた。その代金と印刷費は管内各区が負担し、当年から5ヶ年10回払いする。」旨が記されている。

これに先立つ明治6年(1873)3月、名東県下の謳歌社から『徳島新聞』が創刊されている。この新聞は半紙二つ折りの冊子で、1段17字詰めの罫線書きで、木版により印刷されている。

第3号は同年4月に発行されたが、第4号は1年余り後の明治7年(1874)5月21日に体裁を一新して発行された。それは、洋紙1枚の表裏刷りで、3段組み、12ポイントよりも大きい木活字(四号相当)による活版印刷であった。編集者は国方日渉園(元徳島藩士で国学者)、発行所本局は通町二丁目の謳歌社となっている。

このように、名東県布達が木活字による活版印刷となった時期と『徳島新聞』が1年余りの休刊の後に体裁を変えて木活字による活版印刷で再刊された時期が一致する。このことは、謳歌社が名東県の印刷御用となり、県庁所有の木活字と活版印刷機を使用して諸布達を印刷納入すると共に、『徳島新聞』の印刷にも使用したと推測される。

明治6年(1873)に名東県が購入した印刷機は、金額が1,470円もすることから、これは活版印刷に必要な機器・資材一式と見られるが、当時、平野富二が販売する長崎製半紙二枚摺プレスは1台170円と比較すると余りにも高すぎる。したがって、これらの機器・資材は神戸の外国商社から購入した舶来品と見られる。

その前年5月に神戸では『神戸港新聞』が鉛活字による活版印刷で発行されており、名東県に属していた淡路島出身の三木善八がその経営に関わっていた。また、同年10月には、平野富二による活字や摺器械などの広告が『新聞雑誌』に掲載されている。

それにも拘らず、名東県が鉛活字ではなく木活字を使用し、高価な印刷設備を購入した理由は判らない。木活字は何度も印刷を重ねるうちに、次第に字影が判然としなくなるなどの問題がある。

『徳島新聞』は、明治8年(1875)8月に第21号で廃刊したらしい。その号には政府の「新聞纔謗律」と「新聞紙条例」の全文を掲載しており、廃刊の理由を暗示している。

それに代えたかのように、同年9月21日、『普通新聞』が普通社(徳島裏ノ町)から創刊された。『普通新聞』の創刊号はタブロイド判二つ折り、4ページ物で、3段組により鉛活字で活版印刷されている。主宰の益田永武は徳島藩中老の家に生まれ、初期民権運動家の一人で、廃藩置県後に県会議員を永く務めた人である。

『本邦活版開拓者の苦心』(津田三省堂、昭和9年11月)によると、「明治9年、四国に普及社(普通社の誤り)と云うのが出来て、美濃判二枚刷のハンド2台と活字、その他付属品一切を送付した。」とある。このことから、活字・活版印刷機など一式を平野富二が納入したことが判る。

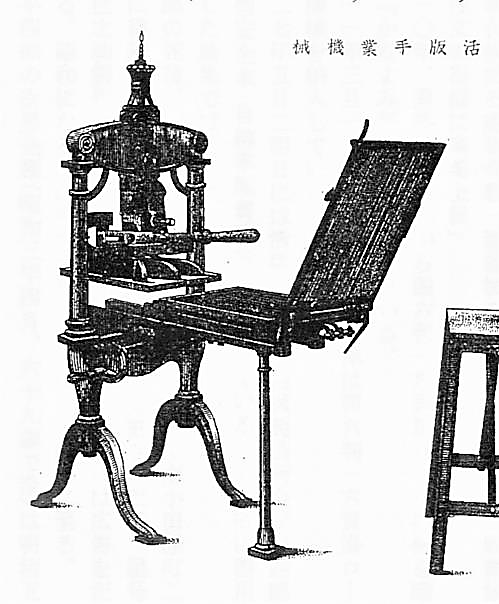

図32‐3 普通社に納入したと見られるハンドプレス

<東京築地活版製造所『活字見本帳』、明治12年刊>

平野富二が国産化した半紙一枚刷の小型プレス

に続いて国産化した大型プレスが

ここに示す美濃判二枚刷ハンドである。

明治10年開催の第一回内国勧業博覧会に

この図版は野村長三郎名で出品された印刷機と同一で

すでに明治9年に販売されていたと見られる。

明治21年(1888)になって『普通新聞』は『徳島日日新聞』と改題し、明治31年(1898)に社屋の火災で休刊し、その後、蜂須賀家の援助を得て再刊した。明治37年(1904)5月に『徳島新報』と合併して『徳島日日新報』となった。

このように、県庁による布達類の活版印刷は明治6年(1873)7月から木活字を用いて発行されたが、鉛活字による活版印刷となったのは、平野富二が活字と活版印刷機を納入したのは明治9年(1976)であったと見られる。

(4)明治9年2月、大阪府の御布令上木所で活版採用

大阪府については本稿の〔前編〕で紹介したが、そこでは触れなかった布令発行について、『本邦活版開拓者の苦心』の雑録として次のように記されている。

「大阪で布令を発行することに決定したのは、明治4年(1871)の秋からである。その頃、布袋町の住人瀬戸安世氏は、再三、当局者へ布達の貫徹を計るために上木聴許の願いを提出したが、明治4年(1871)7月24日にようやく許可の達しに接したのであった。そこで直ちに自宅に「大阪府御布令上木所」の看板を掲げて布令の印刷を開始した。

その当時は印刷と云っても要するに木版の手摺りに過ぎなかった。その工程は、まず布令の原稿を総区長から受け取ると、直ちに版下書工に浄写させて、即時、彫刻に廻し、再び校合して一枚ずつ手摺りにかける。そして出来上がったものを和綴じにして、翌朝、総区長ならびに諸官衛に納本すると云う順序で、全く徹夜の作業であった。

明治9年(1876)2月には、大阪活版所から活字を購入し、御布令書を手引印刷機によって活字で印刷することにしたから、印刷能率は非常に上がったが、さて、当時の活字はわずかに2、3種で、しかも字数がすくなかったから、活字同型の木版を彫刻させて補植しつつ印刷したそうである。」

本木昌造が五代友厚の要請を受けて大阪に長崎新塾出張活版所を設けたのは、明治3年(1870)3、4月頃のことであるが、その設立に当たって、あらかじめ大阪府の御用活版所となることを約束されていた。

明治4年(1871)7月14日に発令された廃藩置県の実施に際して、政府の関係印刷物を一手に引き受けた実績はあるものの、五代友厚から依頼された『和訳英辞林』刊行のための活字製造に忙殺されて、大阪府御用活版所としての役割を果たすことができなかった。

〔前編〕で紹介したように、明治4年(1871)10月28日に刊行した『大阪府日誌』は木版刷りで、しかも支配人吉田宗三郎の名義となっている。

(5)明治9年5月、淡路洲本の淡路新聞社

淡路島洲本の先覚者安部喜平は、明治9年(1876)に自宅に活版所を設立した。この年の8月21日には名東県が廃されて淡路島全島が兵庫県に編入されている。

安倍喜平は、慶應2年(1866)2月、人材養成のための家塾「積小軒」を創設している。そこで学んだ精鋭たちの中に、後に報知新聞社主となる三木善八が居る。三木善八は兵庫県令神田孝平の招きを受けて神戸で『神戸港新聞』を発行したが、その後、安倍喜平の招きで郷里の淡路島に戻り、淡路新聞社の社員となって『淡路新聞』発行に協力している。

このことから、安倍喜平は、活版所開設に当たって、三木善八に相談して、茂中貞次を通じて平野富二から活字と活版設備の購入が行われたと見られる。

『洲本市史』など地元の資料によると、安部喜平は、本木昌造が苦心の末に活字の製法を発明して東京に活版製造所を創設したことを知り、洲本の曲田成を東京の活版製造所に派遣して研究させ、明治9年(1876)5月、曲田成は活字と印刷機を購入して洲本に帰ったとしている。

しかし、この内容は東京築地活版製造所から発行された『曲田成君略伝』の記述と相違する。

淡路島洲本出身の曲田成は、士族という身分だけで官から禄を支給され、安穏に生活していることに疑問を持ち、明治6年(1873)2月、独立して自立の道を求める決意をして単身で上京し、偶然、平野富二の面識を得て活版製造所に入所したとされており、安倍喜平の指示で上京したとの記録はない。

活字と活版設備一式は、曲田成によって淡路島の安倍喜平に届けられた。曲田成は、このとき、家禄奉還の願書を徳島にある名東県の県庁に提出し、受理されている。

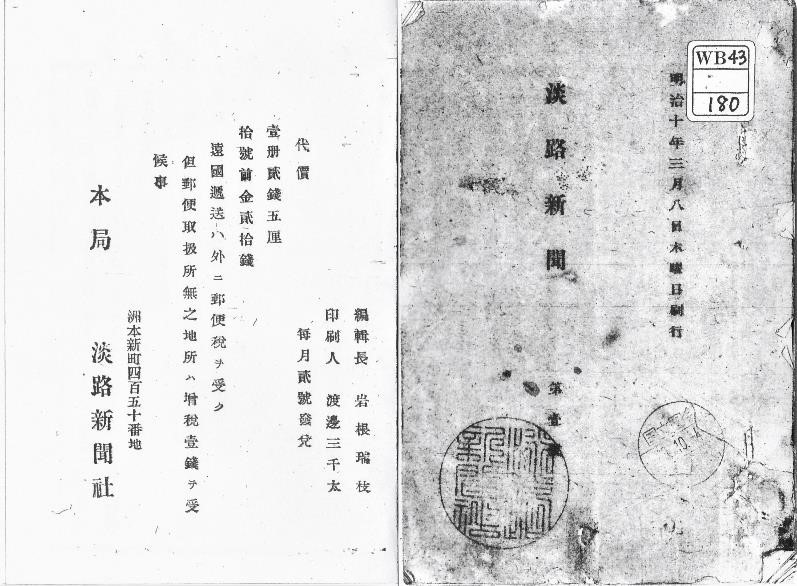

明治10年(1877)3月8日に安倍喜平は『淡路新聞』を創刊した。タブロイド判二つ折り(縦196mm、横134mm)で、当初は月2回、第5号から月4回の発行となった。この年の2月15日には西郷隆盛による西南戦争が勃発している。

図32‐4 『淡路新聞』第1号の奥付

<国立国会図書館所蔵>

第1号の表紙は

「東京築地活版製造所社長列伝」ブログの

「第3代社長曲田成」で紹介した。

ここではその表紙と最終ページの奥付を示す。

当時の地方新聞は県庁の御用新聞として県庁所在地で発行されたものが多いが、『淡路新聞』は県庁所在地から遠くはなれた地方の中堅都市において一個人によって発刊された。

『淡路新聞』発行の趣旨が創刊号の緒言に述べられているので、その概要を紹介する。

「わが淡路国の地勢は南海の一孤島で、西は鳴門海峡が険しく、北は岩屋の海潮が急で、東面は大阪と神戸港の盛地が視野にはいるが、電信・汽船の便がない。

そのため日時を競う新説や奇聞は他所に後れを取っている。東京や各地の新聞紙があるので全国の景況などを知ることができるが、全て郵便・電信の届く土地に限られる。僻地の住人は新聞の効能を知らず、その体裁がどの様なものであるかを知らない人が少なくない。

その上、掲載する社説や弁論は中等以上の者でなければ、これを読んで面白いと感じることができないのは嘆かわしい。このようなことから、当地において読み易い新聞を発行しなければならない。これが弊社の新聞発行の所以である。」

名東県が廃止されて淡路島全島は兵庫県に属したが、以前の徳島県は復活されることなく併合されて土佐県となり、明治13年(1880)3月2日に高知県と徳島県に分割されるまで続いた。

土佐は自由民権運動の発祥地ともいわれており、板垣退助が明治7年(1874)3月に土佐で日本最初の政治結社である「立志社」を創設している。この土佐の「立志社」の活動に刺激を受けて、同年9月に早くも阿波徳島に「自助社」ができ、その支社が淡路島の洲本にもあった。

『淡路新聞』創刊号の雑録に、西南戦争に対する洲本自助社の箋文(上奏文)が掲載されている。その主旨は、鹿児島県下の暴動について朝廷の趣旨に従い、県官の命令を固守して流言浮説に惑わされないようにすることを申し合わせたものである。

その内容は自由民権運動とは関係ないが、その後、『淡路新聞』は自由民権論を中心とした社説を掲載している。明治16年(1883)4月に自由民権運動の高揚に伴い廃刊を余儀なくされたが、明治23年(1890)4月に再発行された。

(6)明治11年1月、函館の北溟社

北海道で最初の民間の手になる新聞である『函館新聞』は、明治11年(1878)1月7日、函館の書店魁文社内に設けられた北溟社から創刊された。

北溟社は、明治10年(1877)12月、函館区内の有力者を株主として資本金2,000円で設立され、函館財界の四天王と呼ばれる一人である渡辺熊四郎が社長に就任した。

北溟社の設立に当たって、渡辺熊四郎は、長崎で懇意だった東京の平野富二に相談して、築地活版製造所から活字類と二枚刷器械1台を買い入れた。

『函館新聞』は、当初、2、7の日に月6回の発行だったが、明治11年(1878)7月から隔日刊となった。しかし、明治12年(1877)12月の函館大火による類焼により青森に分局を置いて青森新聞社の機械を借りて発行を継続した。

図32-5 『函館新聞』第一号

<『函館市史』、通説編 第二巻より引用>

紙面はタブロイド判洋紙による二枚両面刷りで、

二つ折りの4面、1面3段組みであった。

編輯人は宮城県出身の佐久間健寿、

印刷人は山形県出身の伊藤鋳之助であった。

社長の渡辺熊四郎は、株主と相談して再建資金の目途をつけ、活字と印刷機を再び築地活版製造所から購入し、明治13年(1880)1月、函館市庁の長屋を借りて活版所を開き、『函館新聞』を発行した。明治13年(1880)6月から再び隔日刊となり、明治18年(1885)4月から日刊紙となった。

以上の経緯について、坪谷善四郎編著『実業家百傑伝』の渡辺熊四郎の項によると、「(渡辺熊四郎は)函館に新聞がないことを残念に思い、明治11年になって同志と相談して北溟社と云う活版所を設けて『函館新聞』を発刊した。創業の当初、君は推されて社長となり、在職3年で基礎を固め、社運がようやく盛んになるに及んで社長を辞任し、同志の一人である伊藤鋳之助にゆずった。」と記されている。

渡辺熊四郎は、引退後に渡辺孝平と改称するが、その自伝である『初代渡辺孝平伝』によると、「(新聞発行に当たって)まず東京に行き、『報知新聞』の栗本(鋤雲)氏、また、『東京日日新聞』の岸田(吟香)氏などに頼んで編輯人を雇入れ、また、新聞事業の機械は平野富二と懇意だったので、活字・機械なども同人に頼んで買い入れることにした。さてまた、資金が乏しいので二枚刷器械1台で、それに応じた活字を買い入れ、明治11年1月7日に開業した。」と述べている。

平野富二が慶應3年(1867)に土佐藩に招聘され、機関方として土佐藩の蒸気船を乗り回していた頃、渡辺熊四郎は長崎土佐商会の持ち船で会計を勤めていたことがある。このときお互いに面識を得て懇意になったと見られる。

明治12年(1879)12月6日に発生した函館大火により北溟社は社屋が類焼し、機械類も使用できなくなった。

このときの『函館新聞』に関して、同月18日付の『朝野新聞』に掲載された記事によると、

「函館新聞は、開拓使の保護と二、三の富豪の尽力により追々盛大になったところ、過日の火災で器械を残らず焼失した。しかし、このまま廃業するのも遺憾とのことで、同社取締役伊藤鋳之助氏は株主に相談して都合1,000円余りの資金を調達し、この度、活版器械買入のため上京し、築地の平野活版所で調達中である。同氏によると、是非とも今年中に函館に帰り、来年1月から函館市庁の長屋を借りて活版所を開くとのこと。」

北溟社が設立される以前の函館における活版印刷について、函館市編さん室編『函館市史』によると、明治6年(1873)8月、開拓使が東京出張所内に活版所を設けて布達類を印刷して管内に配布し、さらに、『新報節略』を発行して官員に配布した。この『新報節略』は東京の新聞の中から北海道に関する記事をダイジェスト版として編輯したものであった。明治8年(1875)4月になって『新報節略』が廃刊となり、印刷設備は函館支局に移された。

この印刷設備に注目した伊藤鋳之助は賛同者の大矢佐市、魁文社社中と連名で「活字版器械拝借願」を提出した。途中、魁文社社中の者たちは本業多忙を理由に脱退したが、明治9年(1876)3月23日になって、「60日間、試験として函館支庁発令の公布達類に限り印刷」として貸与が認められた。同年5月22日になって、設備の払い下げと印刷業開業の申請を行い、許可を得て伊東鋳之助と大矢佐市の二人だけで函館活版舎を設立し、開拓使の仕事を中心に営業を開始した。

その印刷設備は、活字摺器械1式と付属品、3,301種類45,865文字の活字であったと記録されている。

東京で開拓使が調達したことから、摺器械は外国の輸入品、活字は工部省勧工寮活字局の製品と見られる。

伊藤鋳之助は函館活版舎を経営する傍ら北溟社の株主として参加し、『函館新聞』の印刷人となっている。

明治13年(1880)3月、渡邊熊四郎が本業の商業事務多忙を理由に社長を辞任し山本忠礼が社長に就任したが、明治14年(1881)1月に伊藤鋳之助が北溟社の資産を受継いで社長に就任した。

『函館新聞』が創刊された頃は、すでに政府の新聞紙条例と讒謗律により発行責任者に対する罰則が厳しくなっていたこともあって、その内容は道内の状況と内地府県の景況を報道することに重点を置き、政治色を排除した中立的地方新聞であって、明治21年(1888)1月に札幌で『北海新聞』(同年10月に『北海道毎日新聞』と改題)が誕生するまで、北海道では『函館新聞』が一紙独占の状態だった。

平野富二と渡辺庫四郎との関係は活版設備の納入に止まらず、造船事業での協力にまで発展した。

渡辺熊四郎ら函館四天王と称された4人の有力者たちは、函館に本格的な船舶修理を行える造船所の設立を計画し、開拓使長官黒田清隆に嘆願して船渠(ドック)築造計画を推進していたが、明治12年(1879)の函館大火に遭遇し、資金面から計画が中断してしまった。

その結果、計画を縮小して小規模器械製造所を設立することになり、渡辺熊四郎は東京で石川島造船所を経営している平野富二に協力を要請した。要請を受けた平野富二は、明治13年(1880)9月、曲田成を伴って函館に赴き、函館器械製造所の設立に協力し、出資者の1人となった。

ま と め

明治5年(1872)9月に埼玉県が文部省の認可を受けて布告・布達類を活版印刷して管内に限り頒布するようになったことから、この動きは全国の府県にも急速に広がった。

明治7年(1874)11月には各地方県庁の3分の2が長崎新塾製の活字・活版設備を買い上げて活版所を開設したという。当時は3府60県であったので、約40県が活版所を開設したことになる。

本稿では、前2回の〔前期〕、〔中期〕に続く〔後期〕として明治7年(1874)以降の事績について述べた。

明治7年(1874)の事績としては、秋田県の聚珍社から発行された『遐邇新聞』についてのみを紹介したが、この年は前年にも増して全国各地の県庁から東京築地活版製造所に引き合いが寄せられ、数多くの納入実績を挙げたと見られる。しかし、東京築地活版製造所には纏まった記録が残されていないので、それぞれの府県の記録を調査しないと分からない。

前稿で紹介したように、明治6年(1873)7月から政府による日誌・布告類の印刷・頒布が行われるようになり、各府県に部数を定めて頒布されるようになった。ただし、当初は整版による印刷であって、『太政官日誌』が活版で印刷されたのは同年10月13日からである。

その結果、各府県は不足部数を謄写して管内に配布するようになったが、次第に県庁で購入した印刷設備を民間の御用業者に払い下げて、印刷を委託するようになった。

秋田県の聚珍社は、県庁から布告・布達類などの掲載を認められて『遐邇新聞』を発行するため印刷設備を購入し、県の広報を担う御用を務めたが、経営的には独立した民間企業であった。

明治8年(1875)の事績としては、佐賀県活版所への活版印刷設備の採用と名東県(後の徳島県)の普通社から発行する『普通新聞』印刷のための大型ハンドプレスの納入について紹介した。

両県とも、木活字により布告・布達類の活版印刷を行っていたが、鉛活字に切り替えた。名東県では民間の普通社が発行する『普通新聞』に布告・布達類を掲載させて周知を図った。そのとき普通社は、東京築地活版製造所で国産化したばかりの大型手引印刷機を購入している。

明治9年(1876)の事績としては、大阪府の御布令上木所が大阪活版所から活字を購入して活版印刷に移行したことについて、また、淡路島洲本に於いて先覚者安倍喜平により『淡路新聞』が発行されたことについて紹介した。

最後に、明治11年(1878)の事績として、府県には属さない北海道の新聞発行として『函館新聞』について紹介した。

当時の政府は、文明開化政策を進める手段として、「新聞は人の知識を啓発・開眼させることを目的とすべきであり、これによって文明開化が達成される」とした。その流れに沿って地方の府県でも、単に布告・布達類の頒布に留まらず、積極的に新聞として発行し、単に政府や県の施策を伝達するだけでなく、内外の新たな情報や知識を地元住民に伝達する手段として活用するようになった。

ここで紹介した秋田県の『遐邇新聞』、名東県の『普通新聞』、兵庫県淡路の『淡路新聞』、北海道函館の『函館新聞』は、県庁で頒布する布告・布達類を掲載して県庁御用の一役を担っているが、いずれも独立した民間の会社から発行されている。

明治7年(1874)1月、板垣退助ら元参議4人を含む8人により提出された「民撰議院設立建白書」が『日新真事誌』と『東京日日新聞』に相次いで掲載された。これを契機として、民撰議院設立論争が多くの新聞を通じて行われた。秋田、淡路、函館の新聞も時代の流れを受けて自由民権運動にも関与するが、明治8年(1875)6月に公布された「讒謗律」と「新聞誌条例」、9月に公布された「出版条例」を意識した穏健な立場を取っていた。

明治10年(1877)の西南戦争の報道により新聞の発行部数は大きく伸びたが、西郷隆盛の失脚、明治14年(1881)の政変による大隈重信の要職からの追放、10年後の国会開設の約束などにより、自由党、立憲改進党などの政党が結成された。各政党は自らの意見や主張を広く民衆に伝える手段として新聞・雑誌を利用するようになる一方、政府はこれに対抗して政府系の新聞を発行するようになり、全国的に数多くの新聞が発刊されては、廃刊するという情況が続いた。

活版印刷設備を販売する平野富二は、時期到来とばかりに、ますます生産設備の増強と活字の改良、品質の向上に努めた。

記録によると、明治11年(1878)の活字販売個数は127万個余りで、これは明治6年(1873)の3.56倍であった。

総まとめとして、

〔前編〕で扱った明治初年(1868)から5年(1872)までは、長崎、横浜、大阪に於ける『崎陽雑報』、『横浜毎日新聞』、『大阪府日報』の発行を通じて、本木昌造が永年の研究により開発した鉛活字を用いた活版印刷による発行が計画されていたものの、活字の製造が思うに任せず、木活字や木版による印刷でスタートせざるを得なかった。

この状態は、言わば近代活版印刷の黎明期に当たる。

対策として同様の原理で鉛活字を製造している上海美華書館のギャンブルを招聘して「迅速製造法」の伝習を受け、平野富二による活字の規格統一、品質・コスト面での生産管理の徹底が行われた。

その結果、神戸に於ける『神戸港新聞』では鉛活字による活版印刷で発行され、埼玉県では布告類の鉛活字のよる活版印刷化が実現した。

この状態は、言わば近代活版印刷の曙光期に当たる。

〔中編〕で扱った明治6年(1873)は、三重県、福岡県、名古屋県(後の愛知県)、新潟県、鳥取県、石川県における活版印刷採用の経緯を平野富二が納入した活版設備を通じて梗概した。いずれも前年に埼玉県が採用した布告類の活版印刷化の影響を受けて、いずれも県庁で平野富二から活版印刷設備を購入して、布告・布達類の活版印刷化が行われた。

印刷業務は御用商人に行わせていたが、やがて印刷設備を下げ渡して、単に布告・布達類の印刷に止まらず、県の広報紙として新聞を発行させるようになった。

〔後編〕では明治7年(1874)以降の秋田県、佐賀県、名東県(後の徳島県)、大阪府、淡路洲本(兵庫県)、函館(北海道)について活版印刷の採用を中心に梗概した。

活版印刷の地方への普及は、平野富二による府県に対する布告・布達類の活版印刷化の提案により急速に広まった。さらに、県庁活版所から民間の御用活版所へ、布告・布達類の単独印刷頒布から広報誌としての新聞の発行へと移行するようになった。

国民の知識欲と政治熱が高まるにつれて、中央のみならず地方に於いても、また、県庁御用以外でも新聞の創刊が相次ぎ、明治8年(1875)には26紙、明治9年(1976)には24紙、明治10年(1877)には37紙が創刊している。

本稿シリーズでは「地方への活版化普及」に視点を置いて述べてきたが、東京においても有力紙は発展を続け、明治10年(1877)以降,こぞって銀座煉瓦街に進出し、その他の新聞社も発行部数をのばしていた。

本木昌造が念願としていた近代的な活版印刷の全国普及は、それを引き継いだ平野富二の技術者としての視点と経営者としてのセンスにより、わが国の置かれていた未開の時代を切り開き、時流を形成しながら発展の途に就くことによって、初めて達成できたことが分かる。

2020年5月29日 公開

同年6月2日 修正・加筆