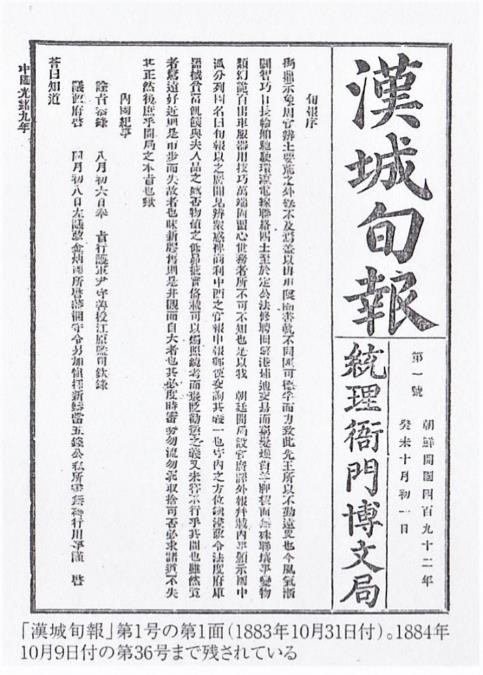

は じ め に

平野富二がはじめて大隈重信との面識をえたのは何時のころかは分からないが、まだ富次郎と称していた24歳のときに、八太郎と称していた大隈重信(31歳)とが兵庫に回航される軍艦「朝陽丸」に同乗したとき、将来の夢を語り合い、富次郎の夢を実現するために協力を約束してくれたと伝えられている。二人の付き合いは、平野富二が明治25年(1892)12月に47歳で死去するまで続いた。

図38-1 大隈重信の所蔵写真

図38-1 大隈重信の所蔵写真

<みすず書房PRパンフレットより、部分>

平野富二が取り組んだ事業に対して、折に触れて大隈重信から支援・協力を得ていたことについては、拙著『平野富二伝 考察と補遺』(2013年11月刊、朗文堂)の各所に断片的に記述したが、本稿ではそれらに新しい知見を加えて紹介する。

まず最初に、平野富二が面識を得る以前の大隈重信(八太郎)の略歴を紹介し、その上で、平野富二が取り組んだ事業に対する大隈重信の協力について、間接的な関りをふくめて紹介する。

(1)大隈重信の佐賀・長崎時代

出生と家柄

大隈重信は、天保9年(1838)2月16日、佐賀城下の会所小路(現、佐賀市水ノ江2丁目)において、佐賀藩鉄砲組頭大隈信保の長男として生まれた。幼名は八太郎。平野富二よりも8歳年長である。姉2人、弟1人の家族であった。

文久2年(1862)、25歳のころ、江副道保の娘美登と結婚。翌年11月に長女犬千代(のち、熊子)が誕生したが、幕末のころに妻と離別し、明治2年(1869)に再婚した。

佐賀藩は福岡藩と共に、幕府が長崎の異国船警備のために長崎港口の西泊と戸町に設けた番所を1年交代で警備に当たっていた。

文化5年(1808)のフェートン号事件のときは、佐賀藩が当番であったが、番所に派遣されていた番兵が少なく、イギリス軍艦の不法入港を阻止できないという失態を招いた。そのとき、八太郎の祖父彦兵衛満辰は石火矢頭人(大砲組頭)として長崎港防備の任に当たっていたという。その後、佐賀藩は長崎湾口警備のため台場に石火矢台(砲台)を増設、さらに、嘉永6年(1853)には神ノ島と伊王島に石火矢台場(佐賀台場と呼ばれた)を設けている。

八太郎の父信保は西泊・戸町の番所で砲台の組頭であったことから、八太郎は子どもの頃からたびたび長崎を訪れたという。嘉永3年(1850)6月、八太郎13歳のとき、父信保は撃剣の稽古中、突然、脳充血を発症して亡くなった。

漢学修業

弘化1年(1844)、7歳のとき、藩校の弘道館蒙養舎(外生寮)に入り、嘉永6年(1853)、16歳のとき、弘道館内生寮に進学して寄宿舎に入った。ここで、四書五経などの漢学を学んだ。しかし、安政2年(1855)6月、18歳のとき、弘道館の南北騒動(朱子学を中心とした保守派と革新的な学風を主張する革新派の対立)で、八太郎は革新派の総帥と見做され、退学を命じられた。

蒸気機関車模型の見学

その間の嘉永6年(1853)7月18日、ロシア使節プチャーチンが旗艦パルラダ号に搭乗して長崎に来航した。そのとき、長崎港口警備の任にあった佐賀藩は、藩主鍋島正直の命により火術方の本島藤太夫が長崎奉行所の検使と共に乗艦して備砲などを視察した。その6日後に本島藤太夫が再び乗艦したとき、同伴した洋学者中村奇輔と共に士官室で環状レールを走行する模型蒸気機関車を目撃したという。

佐賀藩精錬方に雇われていた中村奇輔は、艦上での記憶と蘭書を参考にして、石黒寛次・田中久重の3人で蒸気機関車1台と貨車2両の模型を造り上げた。佐賀藩では、すでに安政2年1856)に精錬方が外車式とスクリュー式の蒸気船模型を製作していた。蒸気機関車と貨車の模型は精錬所の庭で佐賀藩要人に運転披露され、そのとき、弘道館の学生も見学を許されたという。したがって、八太郎も模型列車の走る姿を目にしたと見られる。

長崎海軍伝習所関連

佐賀藩は、嘉永7年(1854)から安政5年(1858)にかけて、幕府伝習生と共にオランダ海軍から伝習を受けた。嘉永7年(1854)に来航したオランダ軍艦スンビン号による3ヵ月間の実地講習では、佐賀藩から大砲製造を担当する火術方の者たちと水夫たちが参加した。このとき、佐賀藩主鍋島直正がおしのびでスンビン号を訪艦し、同型の砲艦1隻(電流丸)を発注している。

安政2年(1855)6月に来航したスンビン号(観光丸)とヘデー号による予備伝習、同年10月から安政4年(1857)2月まで行われた幕府海軍伝習(団長ペルス・ファイケン)、安政4年(1857)9月から安政6年(1859)4月まで行われた幕府海軍伝習(団長カッテンディケ)で、佐賀藩から多くの人材が継続して伝習を受けた。

佐賀藩の参加者の中で、蘭学寮から小出千之助ら15名が海軍伝習に参加したが、八太郎が蘭学寮に入学したのは、その後のことだったので、伝習には参加できなかった。

蘭学寮

安政3年(1856)10月、19歳のとき、蘭学寮に入学。2年間でオランダ語の読解をマスターした。ここでは、『和蘭文典』の前編(ガランマチカ)、後編(セーンタキス)、算数、代数、三角法を学び、アメリカ史やオランダ憲法論などに読み進んだ。

安政5年(1858)、21歳のとき、蘭学寮の助教となった。万延1年(1860)に小出千之助(遣米使節の一員)が世界一周して帰国し、蘭学寮に戻ったことから、蘭学寮では英学を取り入れるようになった。

文久1年(1861)、24歳のとき、小出千之助と共に蘭学寮の指南役(教官)となった。この年、八太郎は、蘭学寮を視察した藩主鍋島直正(閑叟)にオランダ憲法での摂政の役割について講義したという。

英学への転換

文久2年(1862)2月、長崎海軍伝習所で学んだ秀島・中牟田・石丸の3人が藩から英学稽古を命じられ、それを機に佐賀藩は蘭学から英学に方針転換がなされた。

八太郎らは外国人教師を雇って西欧文物を学習することを藩趣に建白し、八太郎をはじめとして蘭学寮生30数名が選ばれて長崎遊学が許可された。

慶應1年(1865)になってから八太郎は長崎に定住することになるが、長崎で私塾を開いていた佐賀出身の漢学舎谷口藍田を、副島次郎(種臣)と共にしばしが訪問し、その人を通じてアメリカ宣教師フルベッキに師事することになった。谷口藍田はフルベッキに漢学を教え、フルベッキから洋学を学んでいた。

慶應3年(1867)9月、小出千之助と相談して長崎に英学校の設置を計画し、藩政の中心にいた鍋島河内らの協力を得て諫早蔵屋敷(現在の五島町にあった)に佐賀藩の蕃学稽古所(翌年、致遠館と改称)を開設することにつき正式に藩の決済を得た。

なお、諫早家は佐賀藩の重臣(ご親族同格)で、長崎に接して諫早領があり、佐賀藩蔵屋敷(現在の大黒町)とは別に蔵屋敷があった。

舎長(学鑑)として副島次郎(種臣)を招聘し、八太郎は次席となった。生徒は約30人とされている。同年11月にアメリカ宣教師フルベッキを教師として迎えた。現在、長崎五島町の一角に早稲田大学同窓会により石碑「致遠館跡」が建てられている。

代品方として長崎赴任

安政6年(1859)に結ばれた欧米諸国との修好通商条約の結果、来日した外国貿易商を通じて私貿易が開始された。八太郎は、蘭学を学んだことから、通弁を頼まれ、そのころからしばしば長崎に赴いた。その結果、佐賀藩御用達の商人たちと親しく付き合うようになった。

元治1年(1864)になって、八太郎は藩当局に経済策を進言して採用され、長崎に新たに商館を設立し、佐賀藩の物産販売を盛んにすることとなった。そのため、八太郎は藩の代品方(かわりしなかた)役員に任命され、間もなく長崎に赴任することとなった。

代品方は佐賀藩が、欧米諸国から軍艦・武器などを購入する際、代金の一部を佐賀藩物産で提供するために設けた役所とされている。

長崎では、慶應1年(1865)の頃から東古川町1番地の高橋啓次郎宅の二階を借りて常住した。その期間は2年程とされている。

その間、八太郎は、佐賀藩物産を海外に輸出する予備知識を得るため、近くの油屋町に住む貿易商大浦慶を訪ねたと見られる。大浦慶は家業再興のため肥前(佐賀)の嬉野茶に目を付け、イギリス商人オルトを通じて大量の緑茶を輸出することに成功し、莫大な富を得ていた。

幕末の志士的活動

当時、各藩の代表や商人たちは競って武器弾薬や艦船を購入や物産の販売のために長崎を訪れた。また、長崎に居れば各藩の動向を的確に知ることができたことから、幕末の志士達が情報を求めて長崎に来るものが多かった。

長崎に滞在した八太郎は、各藩の代表や志士達と付き合う中で、薩長同盟による倒幕の動きや他藩の動向を知ることができた。大浦慶は長崎に来た志士たちに宿を提供し、面倒をよくみたと伝えられており、情報の拠点の一つとなっていたと見られる。

八太郎は、長崎から佐賀に帰った折、長崎で得た国内の動向を藩の上層部に報告した。しかし、佐賀藩は、幕府の親藩であることを意識してか、あえて動かなかった。藩主の内意を察知した八太郎は副島次郎と共に、幕府要路の者にその内意を伝えるため、慶應3年(1867)3月、脱藩して長崎から土佐藩の蒸気船で京都に向かった。しかし、将軍への上達を果たせないまま帰藩し、脱藩の罪で謹慎を命じられた。謹慎中、藩の幹部たちに招かれて、佐賀藩の立ち遅れた立場を回復する策を述べたという。

謹慎を許された八太郎は長崎に戻った。同年11月になって、八太郎は横浜に向かうイギリス船で長崎を発った。江戸での混乱ぶりを目にした八太郎は、船便により神戸経由で京都に向かった。これは2度目の脱藩だった。政情が大きく動き、一刻の猶予も許されない情勢であることを見て取った八太郎は、神戸から佐賀藩の蒸気軍艦に搭乗し、12月9日、佐賀の三重津に上陸して、直ちに鍋島直正(隠居)に拝謁を願い出た。その場では聞き置かれたが、やがて、藩主鍋島直大は新政府軍に参加するため出兵を決意したが、鳥羽・伏見の戦いには間に合わなかった。

維新後の長崎での活躍

慶應4年(1868)1月、年明け早々、八太郎は長崎に出た。

同年1月3日に開かれた鳥羽・伏見の戦いで幕府軍惨敗の報に接した長崎奉行河津伊豆守祐邦は、松平美濃守(筑前)・松平肥前守(肥前)に後事を託して、同年1月14日に長崎を退去した。その結果、長崎奉行所西役所は、同年1月17日に長崎会議所と改称され、長崎に滞在していた諸藩(18藩)の聞役や有力藩士からなる代表者が、長崎地役人との盟約により、統治されることになった。そのとき、佐賀藩から大隈八太郎が代表となった。

同年2月2日、新政府により長崎裁判所が設置された。それに伴い九州鎮撫総督澤宜嘉が外国官事務総督と共に長崎裁判所総督を兼務し、同年2月15日、長崎に着任した。

長崎裁判所の陣容については、『明治元年文書科事務簿 触書留第一』(長崎歴史文化博物館収蔵)の2月の項と閏4月の項に記載されており、その役職と氏名は『新長崎市史』に紹介されている。しかし、この中に大隈八太郎の名前はない。

同年3月17日、八太郎は、徴士として政府に登用され、参与職外国事務局判事を仰せ付けられ、長崎在勤を命じられた。このとき、外国商人に対する負債整理とキリシタンの処分問題に取組んだと見られる。

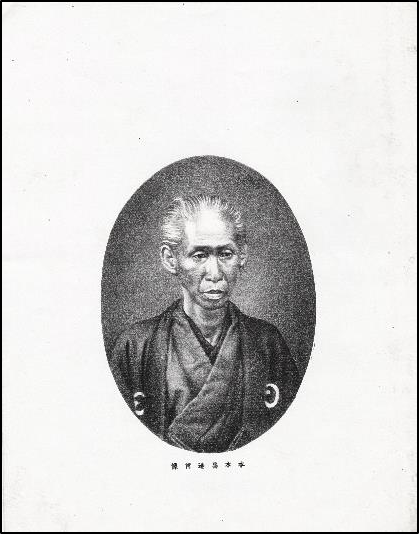

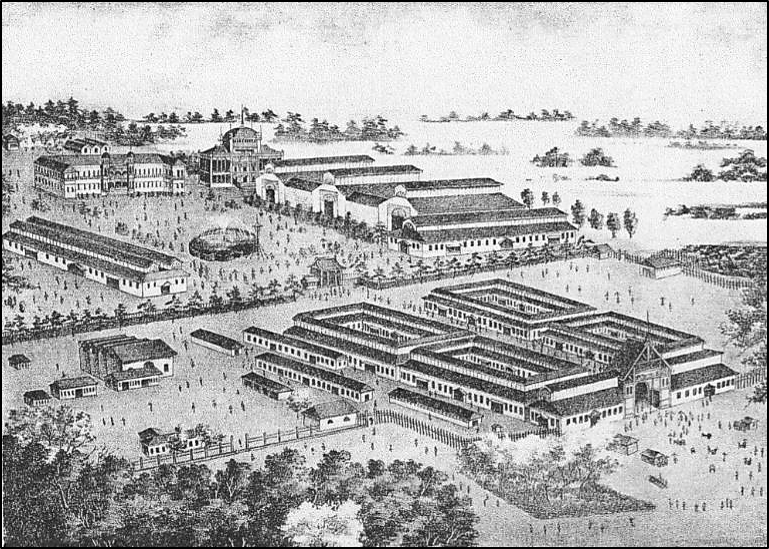

図38-2 政府から徴士に登用された頃の大隈八太郎

<『大隈重信八十五年史』、第一巻の挿図より、部分>

澤総督の指示により、キリシタン問題に最も詳しい八太郎が選ばれて、同年4月18日夜、長崎からイギリス蒸気船で大阪に向かった。このとき、漢学者谷口藍田を誘って同行した。

大阪では、同年閏4月3日、大阪本願寺別院に於ける外交交渉で、キリシタンの処分についてイギリス公使パークスと論争し、八太郎は政府要人の注目を浴びた。八太郎は、これを契機に、政府内で頭角を現すようになった。

同年閏4月10日、横浜裁判所在勤を仰せ付けられた。横浜では、幕府がフランス借款により建設した横須賀製鉄所の担保を解除するためイギリスのオリエンタルバンクから資金を借り入れ、また、この月にアメリカから横浜に回航されてきた幕府購入の軍艦ストーンウォール号(日本名「甲鉄艦」)の政府への引渡し交渉をアメリカ側と行なった。

同年5月4日、長崎裁判所は長崎府と改称された。八太郎は、これまでの職務を免じられ、あらためて長崎府判事兼外国官判事を仰せ付けられた。しかし、3ヶ月半後の8月22日になって、長崎府判事を免じられて外国官判事(専任)を仰せ付けられ、御用のため長崎表での御用済み次第、早々に東京行きを命じられた。

当時、長崎製鉄所の経営改善を計るために、小菅修船場(薩摩藩とグラバーが出資)を政府で買収することが検討されており、八太郎もこれに関わっていた。薩摩の五代才助の下で現場代理人となっていた岩瀬徳兵衛(公圃)の五代宛て報告書によると、大隈八太郎らから建設費などの見積り提出の要求があったと述べている。また、同年9月には迷宮入りとなっていたイカルス号事件(慶應3年7月発生の水夫殺害事件)の真犯人に関する情報が寄せられ、その確認とイギリス側への報告に取組んだと見られる。

小菅修船場は長崎製鉄所の付属となり、その初代所長に平野富次郎が就任した。また、イカルス号事件では、平野富次郎は土佐藩側の参考人として訊問を受けたことがある。

(2)平野富二との出会い

『平野富二氏行状』によると、慶應4年(1868)5月、平野富次郎は長崎製鉄所一等機関手として政府軍艦「朝陽丸」(オランダ製、旧名「エド」号)に乗り組み、長崎から兵庫軍艦所まで回航した。その際、大隈八太郎が所用で大阪にゆくため乗船していた。平野富二は船中で大隈八太郎の面識を得て、将来の支援を約束された。

それ以前、お互いに面識を得るまでには至らなかったが、接触の機会はあった。

それは、慶應3年(1867)3月、大隈八太郎は、土佐藩の蒸気船「朝日丸」が長崎から大坂に向かうことを知って、これに便乗した。この船には一等船室が4部屋あり、後藤象二郎、巨智部忠承とその叔父、大坂商人らが乗船していたが、途中、土佐沖で暴風雨に遭遇し、3月15日にようやく大坂に着いたという。土佐藩には「朝日丸」と名の付く船はないが、一等船室があったことから、「夕顔」のことと見られる。「夕顔」は土佐藩主の御座船としても使用されていた。同年3月は、平野富次郎が長崎で土佐藩に雇われ、蒸気船機械方となった時であり、このことから、この「夕顔」に乗組員として同乗していた可能性もある。

また、明治2年(1869)3月11日、グラバーから日本政府(長崎府)に引き渡された小菅修船場は、先に述べたように大隈八太郎がその買取りに関与しており、その初代所長(技術担当)として平野富次郎が任命された。この修船場の経営経験によって平野富次郎は、わが国近代化のために、自分の将来の夢を造船業に託す決心をしたと見られる。

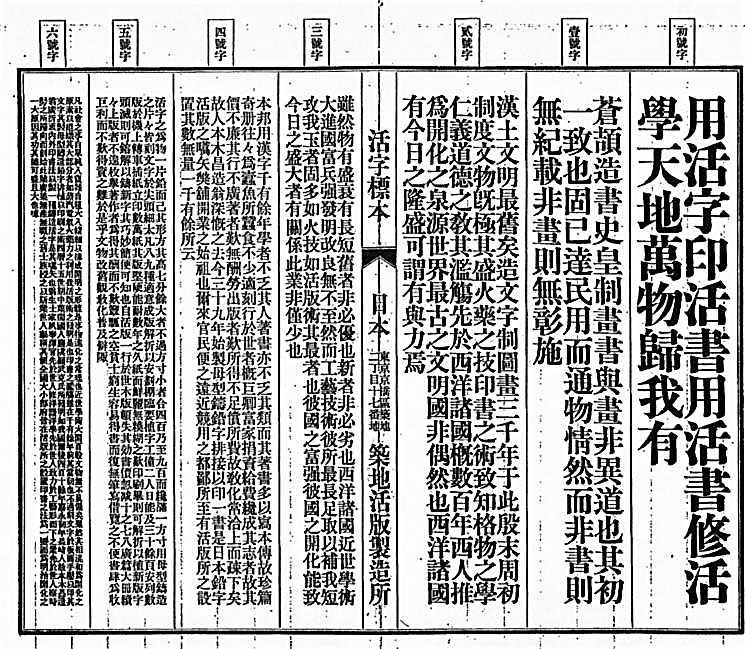

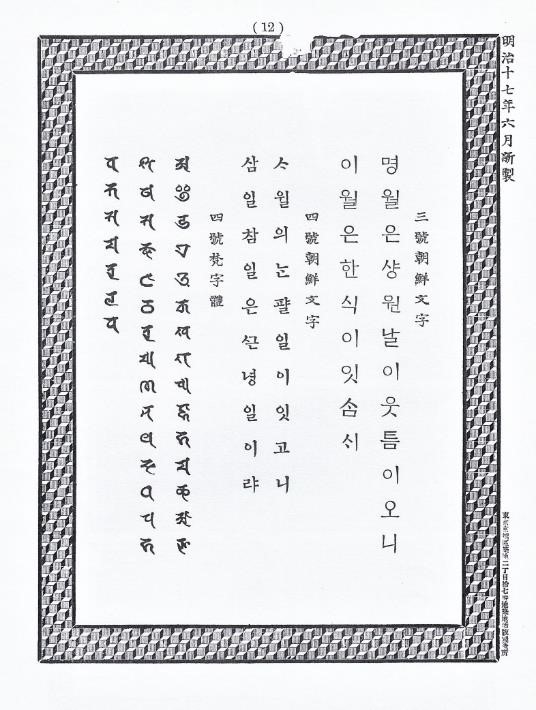

(3)活版製造事業での関与

平野富二は、長崎製鉄所を退職した後、本木昌造のたっての要請を受け入れて活版製造事業に取り組むことになった。明治5年(1872)7月に長崎新塾出張活版製造所として活字の製造・販売拠点を東京に移し、事業を成功に導いて後に本木家に返却したが、株式組織となった時に、再び、経営に携わることになった。結局のところ、明治4年(1871)7月から明治22年(1889)6月までの18年間、活版製造事業に関わったことになる。

その間、大隈重信からこの分野で直接支援を受けた記録はないが、大隈重信の関与によって、結果的に平野富二の取組む活版製造事業発展の一助になった事柄がある。

太陽暦の採用による短期間・大量の新暦印刷受注

明治5年(1872)11月9日、太政官布告によって同年12月3日を明治6年1月1日として太陽暦を採用することが公布された。国民生活に密接に関係する暦を、従来の太陰暦から太陽暦に変更するのに、1ヶ月も満たない短期間で断行された。その背景には、参議兼大蔵卿となっていた大隈重信が深く関与していた。

当時、財政窮乏に陥っていた大蔵省の責任者として大隈重信は、明治6年は従来の太陰暦では1年が13か月であること、太陽暦の明治6年1月1日から太陽暦を採用すると、太陰暦の明治5年は12月2日までとなること、の2点に着目した。すなわち、明治6年(1873)から太陽暦を採用すれば、明治6年に支払う官吏の月給を1ヶ月分削減でき、明治5年12月の就業日が1日のみ(当時は1、6の日が定休日)であり、合計2ヶ月分の給料が削減できることになる。さらに、週7日制の日曜日を休日とすれば、年間の休日日数も大幅に削減できる。

そのようなことから、大隈重信は当時の作暦担当である文部卿大木喬任に検討を依頼し、改暦が断行されることになった。

新暦の布告は正院外史印書局で印刷されたが、布告の公布に合わせて新暦を3府72県に100部単位で配布することになり、印書局の能力では対応できないことから、平野富二の経営する長崎新塾出張活版製造所に印刷発注された。続いて不足分の追加注文もあった。

当時、神田和泉町の元藤堂家上屋敷の門長屋に間借りしていた平野富二の活版製造所には、手引印刷機しかなかったことから、平野富二は長崎で使用されずに保管してあった手動式円筒印刷機を急いで取り寄せ、夜昼の区別なく作業を行い、納期に間に合わせたという。

当時、手引印刷機では1時間に300枚程度であったが、円筒印刷機によると1,000枚を印刷することができた。

その後、平野富二はこの手動式円筒印刷機の性能に着目して国産化を行ない、新聞業界の需用に応え、わが国新聞の発展に貢献した。

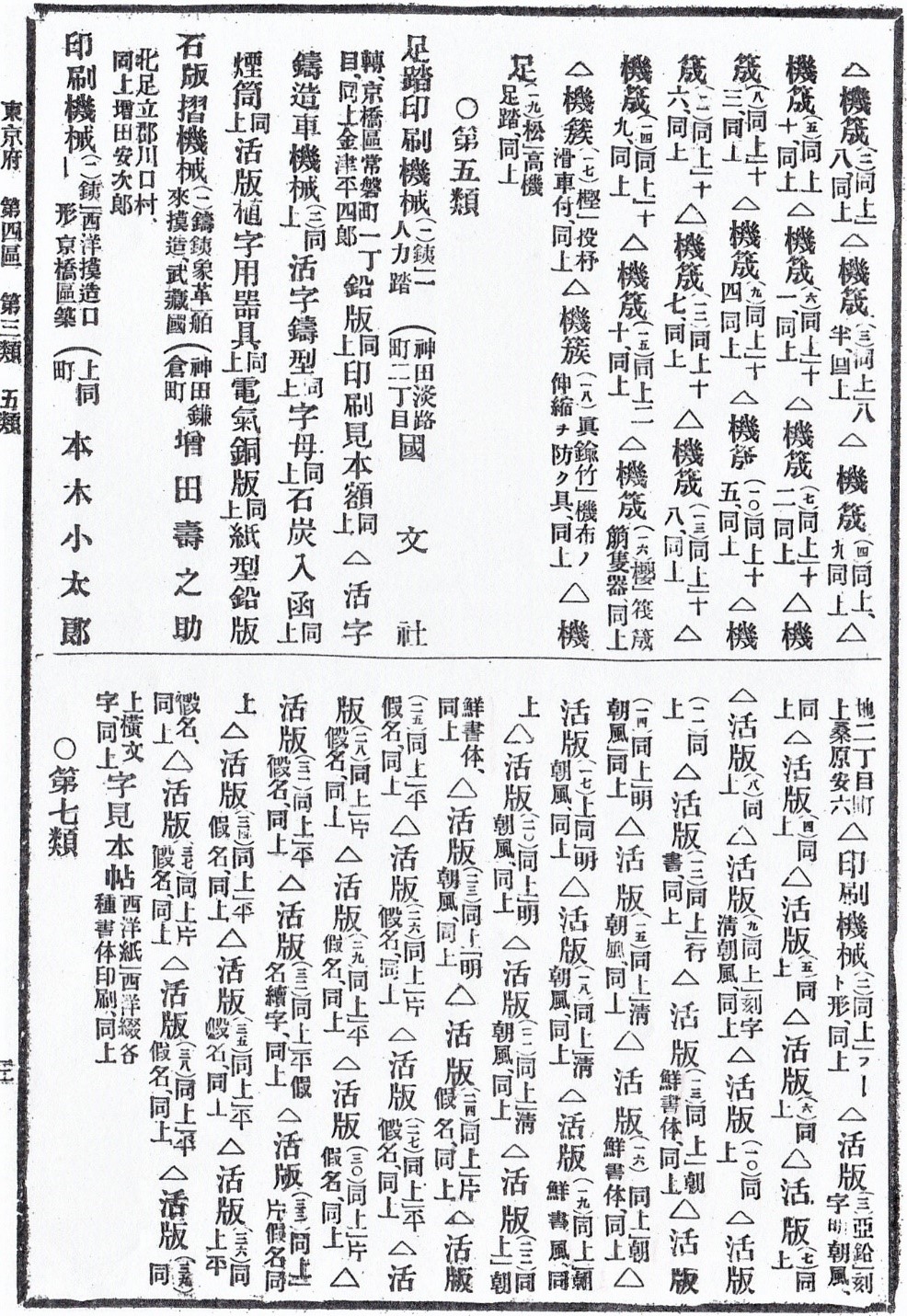

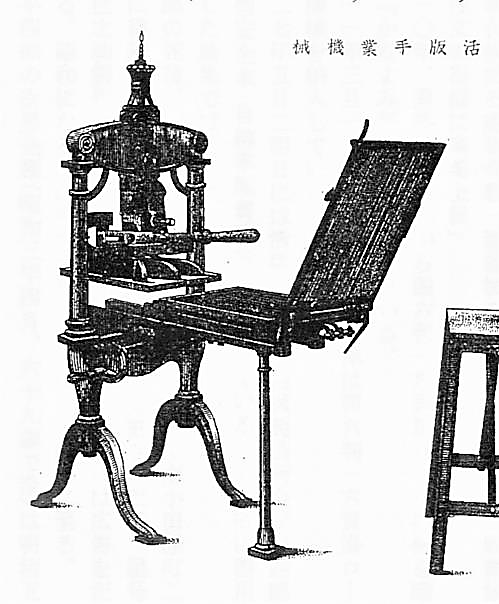

横浜製鉄所での印刷機の製造

大隈重信が横浜裁判所在勤中に、フランスからの借款により担保となっていた横須賀勢鉄所・横浜製鉄所をイギリス系銀行の融資によって担保解除し、横浜裁判所の管轄とした。

横浜製鉄所(鉄工所)は、横須賀製鉄所(造船所)の建設用資材、舶用機械の修理、製造技術の伝習のために先行して横浜に設けられた。横須賀製鉄所が完成したことにより、その目的を達成し、明治6年(1873)12月、大蔵省駅逓寮の管轄となり、民間の郵便蒸気船会社に貸与された。翌年、郵便蒸気船会社の倒産により郵便汽船三菱会社に引き継がれが、三菱会社は横浜に造船所を計画中であった。

この情報を伝え聞いた杉山徳三郎は、横浜製鉄所を政府から払い下げを受けて本格的な器械製造業に進出すべく、関係省庁に当たるなかで参議兼大蔵卿大隈重信の面識を得たとみられる。大隈重信は、若い頃に世話になった大浦慶を共同経営者として推薦し、営業の大浦、技術の杉山とする組み合わせを示唆したと見られる。

この払い下げ案は実現せず、貸与となったが、明治8年(1875)9月に作成された両者連名の「横浜製作所御払下ケ願趣意見込書」が大隈文書に保管されている。また、杉山徳三郎と大浦慶が交わした覚書、明治10年2月付けの「為取換証」(実現せずに不要となった)も保管されている。

明治8年(1875)12月になって、杉山徳三郎は、大浦慶・高島嘉右衛門が加わって横浜製鉄所を国から貸与を受ける形で機械・器具類の製造を行うことになった。明治9年(1876)5月になって高島嘉右衛門が脱退し、代わって平野富二と神代直宝の2人が加わった。

平野富二は、杉山徳三郎とは幕営時代の長崎製鉄所で共に機関方として抜擢され、親友となった仲であり、横浜製鉄所で印刷機の製造を行った。明治9年(1876)10月になって、平野富二は石川島修船所の跡地を借用して念願の造船業に進出することになったため、横浜製鉄所の共同経営から身を引いたが、印刷機の製造は横浜製鉄所に委託していた。

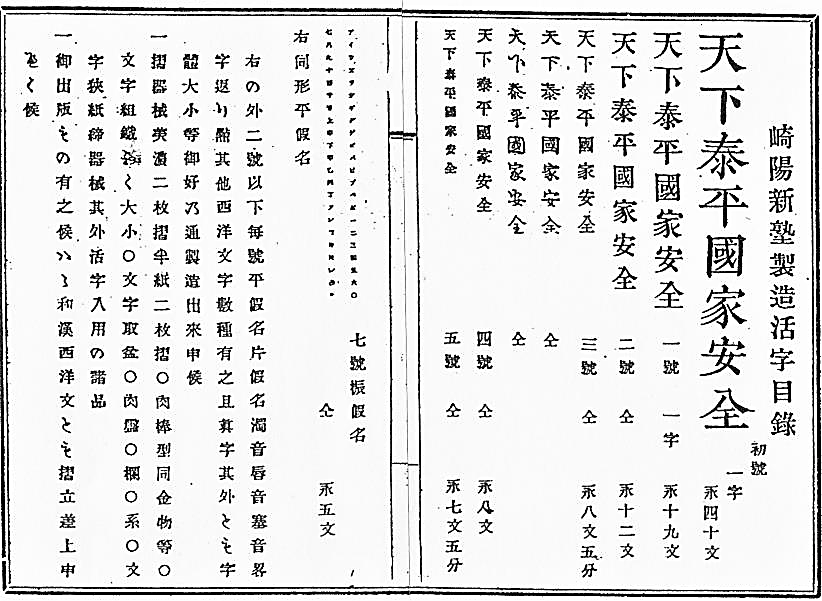

縁のある築地について

平野富二の経営する長崎新塾出張活版製造所(後の築地活版製造所)は、明治6年(1873)7月に神田和泉町から築地2丁目に工場を新築して移転していた。

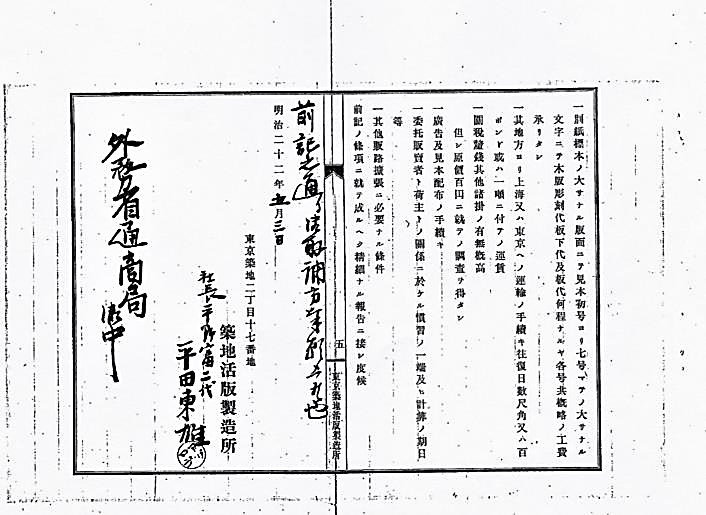

築地と言えば、大隈重信の「築地梁山泊」が有名であるが、大隈重信は明治1年(1868)12月頃に上京して外国官副知事に任命され、翌2年(1869)2月に元旗本の妹三枝絢子と再婚して、同年4月に築地の元旗本屋敷を貸与された。

当時、築地には外国人居留地があり、築地川に架かる釆女橋と三の橋の先に外国官事務所が置かれていた。そのため、築地地区には地方から赴任した外国官たちが居住する屋敷や宿舎が多かった。伊藤博文、井上馨もこの地区に居住し、大隈邸が革新派勢力の集合拠点、通称「築地の梁山泊」となっていた。その場所は現在の築地4丁目6番に相当する。

明治4年(1871)秋8月改正『東京大絵図』(吉田屋文三郎)に描かれている築地本願寺門前の寺中と道路を挟んで面する角地に「大隈四位」と表示されている。大隈重信は明治2年(1869)2月に従四位下に叙されたことから、このように表示された。

図38-3 東京築地の大隈重信居宅、別名「築地の梁山泊」

<『東京大絵図』(明治4年(1871)秋8月改正、吉田屋文三郎>

大隈重信は、明治2年(1869)3月に会計官副知事兼務となり、同年5月に専任となった。さらに、明治3年(1870)7月の二官六省制により会計官が廃止されて大蔵省が設置されたのに伴い、大蔵大輔に任じられた。明治4年(1871)に大手町に大蔵省新庁舎が完成したことから、大隈重信は麹町区有楽町に転居した。そのため、明治5年(1872)2月の銀座大火による築地地区一帯の罹災から免れた。平野富築地に移転してきたのは、明治6年(1873)7月であるので、大隈重信はすでに築地を去っていた。

横浜製鉄所のその後

横浜製鉄所は、その後、横須賀造船所に返却されるが、明治12年(1879)12月に平野富二がこれを借用し、石川口製鉄所と命名して石川島造船所の分工場とした。明治13年(1880)12月には参議大隈重信と大蔵卿佐野常民が来訪して佐賀物産会社から受注した紙漉機械の試運転に立合っている。本件は平野富二の造船事業に属するものであるが、横浜製鉄所の関連から、ここで紹介した。

(4)造船事業での政府資金

平野富二は、明治9年(1876)9月19日に石川島の地所と残されたドック(船渠)の貸渡し許可を得て、同年10月30日に海軍省主船局と約定書を締結した。しかし、石川島造船所は、当時、ドックを主体とした修船所と機械・器具類を製造する設備より成る造兵所に二分されており、他に移設、流用可能な設備は含まれていなかった。そのため、造船所としての機能を果たすためには、多大の追加投資が必要であった。

そのようなことから、平野富二は造船所を貸与されたが、そのまま設備を使用して造船事業を行うことはできず、建物類は入札で落札、機械類は築地活版製造所から移設し、不足器械類を購入した。明治12年(1879)1月時点での石川島に在る平野富二所有の諸機械類評価額は3万円であった。

政府からの融資依頼

明治11年(1878)2月、平野富二は東京府知事楠本正隆に宛てて「御金拝借の儀に付奉願候書付」(政府資金3万円拝借願い)を提出した。その内容は、「荷主・船持は船価を低くすることのみにこだわり、これでは堅牢で安全な船舶の建造ができない。ついては、製造コスト低減のために金3万円を拝借したい。」というものであった。同年3月、東京府知事楠本正隆から内務卿伊藤博文に宛てて伺い書が提出されたが、「即今、詮議に及びがたし。」として、許可されなかった。

続いて、同年8月、平野富二は東京府知事楠本正隆に宛てて「拝借金の儀に付再願書」を提出した。その内容は、「近頃になって西洋型風帆船の注文がふえたが、船舶の建造には多くの資本が必要なため、資材の調達や給料の支払いに困窮するに至った。特別の詮議により金5万円を拝借したい。」というものであった。しかし、明治12年(1879)2月28日になって、内務卿伊藤博文により「造船資本金貸下げの義は採用致しがたく候こと。」として却下された。

上記2件の願書は、いずれも東京府知事を経由して内務卿に提出されたが、その写しが、当時、参議兼大蔵卿の大隈重信にも渡されたと見られ、「大隈文書」に保存されている。

このとき大隈重信はどの様に判断し、指示したかは不明であるが、明治10年(1877)の西南戦争による多大の戦費を要したことから、政府は、極度の財政窮乏に陥っていた。

華族資金の周旋依頼

平野富二は、政府からの融資は期待できないことから、明治13年(1880)11月、今度は直接、大隈重信に宛てて書状を提出し、華族資金5万円を融資して貰うことについて助力を請願した。当時、平野富二は、風帆船2艘と小形蒸気船1艘を、合計6万3千円で受注していたが、輸入品の手当をする段階になって、銀貨暴騰のため大きな損失を蒙ることになった。そのため、今後の対応策として、顧客からの注文の有無にかかわらず、あらかじめ、船舶や機械類を製造しておけば、通貨変動による損失を防止できるとして、そのための資金を華族からの融資を受けたいとするものであった。

明治10年(1877)4月に始まった西南戦争では、実に4,200万円余りの戦費を第十五国立銀行からの借り入れと不換紙幣の発行でまかない、紙幣の増刷により極度のインフレとなった。平野富二の願書によると、輸入品の支払いに充てる銀貨1円は、明治13年(1870)3月に紙幣1円30銭であったが、同年11月には紙幣1円75銭に暴騰したと述べている。なお、第十五国立銀行は、廃藩置県により藩主となった大名が領地を国に返納するときに得た米録に代えて得た金禄公債証書を基に、その資金保全を目的として設立され国立銀行で、巨大な資本金を有していた。

平野富二が願書を提出した翌月の12月26日に、参議大隈重信と大蔵卿佐野常民が石川口製鉄所(横浜製鉄所を改称)を訪問している。平野富二から極度のインフレによる造船業の苦境を聴取したと見られる。なお、大隈重信は、明治13年(1880)2月28日、大蔵卿を佐野常民に譲り、参議専任となっていた。

明治18年(1885)になってから、平野富二は渋沢栄一から合計10万円の資本金提供を受けた。その中には伊達家と鍋島家からの資本金も含まれている。平野富二の大隈重信宛の願書の提出から5年後のことであるが、佐賀の鍋島家からの資金提供も含まれていることから、その背後には大隈重信の働き掛けがあったとみられるが、それを示す記録は見当たらない。

東京湾の浚渫提言

明治13年(1880)8月11日付の『東京日日新聞』に、造船家平野富二が明治12年からの宿論として「御台場から金杉浦との間を浚渫すれば、風帆船が自由に往来でき、運輸の便が良くなる」ことを楠本知事の在職中から建言し、大隈参議にも数回上申しており、松田知事になってからも建言したことにより、8月11日に松田知事が品川沖から芝浦金杉沖を巡視する。」と報道されている。

「大隈文書」の中に、差出人と日付の記載されていない「水路御浚方願」と題する東京府知事楠本正隆宛の願書がある。その用紙は東京石川島造船所の社用箋で、明らかに平野富二の筆跡で書かれている。その要点は、「海軍省所有の蒸気式水底掘浚機械を借りて浚渫すれば、船舶に関係する者ばかりでなく、公私一般の便益になる。浚渫費の一部を献金するので、速やかに着手をお願いしたい。」としている。なお、この願書は楠本知事宛てであることから、明治12年(1879)に元老院に転出する前に提出したものと見られる。

(5)ドコビール事業と民間鉄道計画

平野富二は、明治14年(1871)に長州(山口県)出身の児玉少介の紹介で、ドコビール社の代理人デニー・ラリュー(Denis Larrieu)を通じて、ドコビール製品の国内での販売とそれを使用した土木事業に進出することになった。当初は1年間の限定付きで独占販売権を得たが、その間に一定量の受注を果たせば、無期限となる条件であった。

それより先に、デニー・ラリューは内務省や工部省にカタログと組立式レールの実物を持参して、その構造と機能の説明がなされていたが、実際に採用するには至らなかった。

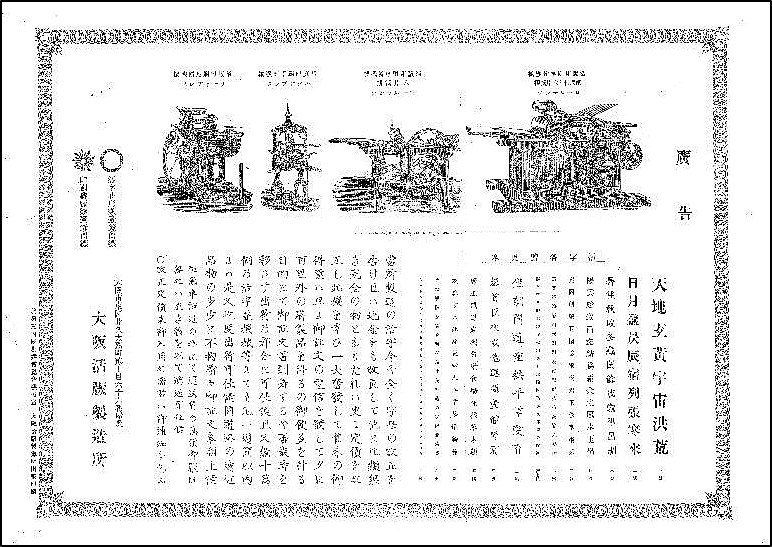

平野富二は、造船事業とは異質ではあるが、簡便な運搬設備として役に立つとして、PR用パンフレットを活版印刷で大量に作成し、地方官連絡会で上京する県令や随員たちに配布し、宣伝に努めた。

その結果、宮城県からドコビール式軽便レール、延長約3,600m、と土砂運搬車2,30両、その他に港湾用浚渫船4艘を受注することに成功し、無期限独占販売権を取得することができた。

明治17年(1884)5月に日本鉄道会社の品川・赤羽間の鉄道工事でドコビール製品のPRのためにドコビール式軽便レールを用いて土木工事を受注し、造船事業と別組織とするため、平野土木組を設立し、部下の今木七十郎を支配人とし、デニー・ラリューを雇用して技師長とした。

わが国最初の民設鉄道の計画

ドコビール製品販売のPRパンフレット配布と並行して、平野富二はわが国最初の民営鉄道となるべき利根川・江戸川の中流から下総を横断して連絡する鉄道布設計画を立てた。

この計画は、平野富二が、銚子港改良の一環として、千葉県の了解を得て、港口にある岩礁を自費で爆破撤去するため銚子を訪れ際に、地元の漁師増田三平と懇意となり、銚子沖で漁獲した大量の生魚を24時間以内に東京の市場に搬送できないかとの相談を受けた。

そこで、平野富二は、利根川を銚子港から木下(きおろし、現在の印西市木下)河岸まで小形蒸気船で運び、そこから陸路で江戸川筋の加村河岸までドコビールによる軽便鉄道で連絡させ、その先は小形蒸気船で東京の市場まで運ぶことにより24時間内搬送が実現できるとした。

当初、利根川筋は年間を通じて安定して運航できる銚子・木下間としたが、利根川の水路整備が進んで、上流の鬼怒川合流地点付近まで運行できるようになったことから、陸路を短縮するため花野井村(現在の柏市花野井)に専用河岸を設ける計画とした。

江戸川筋の加村(現在の流山市加)は、幕末まで下総国内に1万石を領有する田中藩本田家4万石が、文久3年(1863)に江戸の下屋敷を引き払って屋敷を移し、この地方を支配する拠点とした。明治維新の後は、廃藩置県後の集約によって現在の千葉県が成立するまで、ここに県庁が置かれていた。

下総地方は北東または北側に利根川、西側に江戸川が流れ、両川に沿った僅かな平地を残して標高20m前後の台地となっている。台地上には幕府直営の牧地である小金牧と佐倉牧があって野生馬が生息していた。

明治維新により、江戸に居を構えていた大名や旗本たちが江戸を離れたため、職を失った多くの窮民が巷にあふれていた。明治2年(1869)4月になって、政府は東京の窮民を下総にある小金牧と佐倉牧に入植させる計画を立てた。民部省内に下総国開墾局を設け、豪商三井八郎右衛門ら35名に資金20万円を貸与して「下総牧野開墾会社」を設立させ、入植者を募集した。開墾地は入植順に初富から十倉まで数字を含む村名が付けられ、その後、十余一、十余二、十余三の3村が加えられた。

小金牧は5つの牧地から成り、花野井村と加村との間の台地上には高田台牧578町歩(約573 ha、173万4千坪)があって、入植後に十余二(とよふた)村と名付けられた。しかし、ここには東京からの入植者は少なく、他県からの入植者や周辺村民の小作地としたが、広大な土地が未入植地として残された。

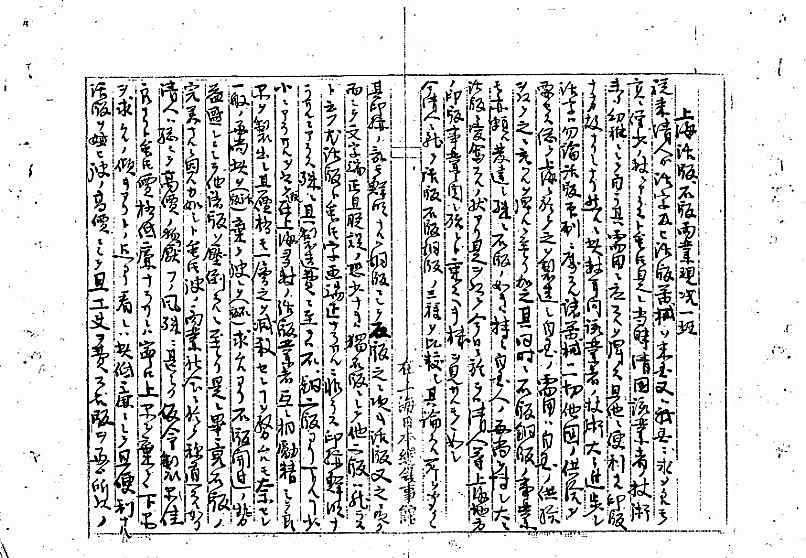

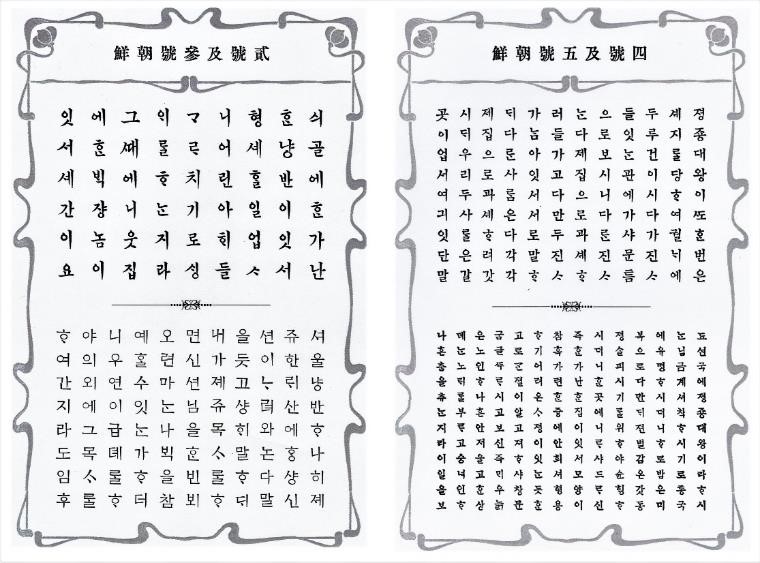

明治5年(1872)になって、開墾会社が解散し、入植者らに分与された土地以外は開墾会社の社員の所有となった。十余二村は三井八郎右衛門1人が社員だったことから、その所有地となり、後に、大隈重信、青木周蔵、三井銀行に譲渡された。

明治13年(1880)10月に測図したとされる『2万分の1 フランス式彩色地図』の「千葉県下総国葛飾郡駒木村近傍」に、十余二村の「大隈邸」が描かれている。

図38-4 十余二村の大隈邸を示す地図

<『2万分の1フランス式彩色地図』、明治13年(1880)10月測図>

大隈邸の敷地の南側に流山村・加村と花野井村とを結ぶ流山街道が通っており、この街道に沿って鉄道を敷設し、大隈邸の前あたりに中間駅を設ける計画であったと推測される。

大隈重信が下総に別荘を構えていることから、平野富二は鉄道敷設計画を大隈重信に説明し、何かと協力をお願いしたと見られる。鉄道会社を設立して政府の認可を申請するに当たって、地元の十余二村、花野井村、流山村、加村の有力者が同志者として参加している。これには大隈重信の直接、間接の働き掛けがあったと見られ、また、千葉県令船越衛の全面的な協力も大隈重信の存在を意識してなされたと見られる。

千葉県令船越衛に提出された明治16年1883)5月3日付の鉄道架設願には、「同志者により鉄道会社を創設し、資本金10万円を以って流山村上加村河岸より花ノ井村川岸に至るおよそ距離2里18丁の間にフランス国新発明の「ドコビール」鋼鉄軽便鉄道を建設し、汽車を以って運輸の業を営まんと欲す。」とある。続いて、同年7月2日付の『鉄道建設特許願』が提出されている。なお、2里18丁は約9.8㎞に相当する。

このとき、鉄道ルートの実測図は作成中であったが、説明書によると上加村と花野井村の両川岸とその中間地点に停車場を設け、両川岸を同時刻に出発した列車が中間地点の停車場で待合わせ、互いにすれ違うものとしている。この中間の停車場は、地理的に見て十余二村の大隈邸前あたりに設けられる計画だったと見られる。

願書の提出を受けた千葉県令船越衛は、同年7月12日付で内務卿山田顕義と農商務卿西郷従道に取り次ぎ提出した。その結果、補足事項を確認して不都合がなければ許可する旨が内務卿から通告された。この時点では認可は内務省扱いとされたらしい。

ところが、翌明治17年(1884)1月23日になって、内務省から補足事項を含めて各参議に回議した結果、本件は工部省の管理すべきものであるされた。

工部省鉄道局長官井上勝は、鉄道官設主義で、幹線鉄道の整備を優先していたため、未だ民設地方鉄道の免許条件が定まっていなかった。このこともあってか、認可が先延ばしにされてしまった。

その内、下総を水路で横断する利根運河計画が提起、進展し、それまで鉄道計画にこだわっていた千葉県知事船越衛も遂に運河計画に同意するようになった。

利根運河は、明治21年(1888)5月に着工され、明治23年(1890)6月に竣工した。これにより、小形蒸気船は東京から調子まで直接運航できるようになり、平野富二の鉄道計画は徒労に終わってしまった。

大隈重信は、明治14年(1881)10月の政変で参議を辞任して下野していたため、政府内での影響力を期待することはできなかった。

その他の私設鉄道計画に対する支援

平野富二は、その後も、平野土木組の事業一環として私設鉄道事業に力を入れ、大隈重信にいろいろと報告し、相談に乗って貰っていたらしい。

例えば、明治19年(1886)と見られる10月29日付の大隈公貴下として大隈重信に宛てた書状では、病気中の大隈重信を訪問して、談話を交わしたお礼を述べ、平野土木組の今木七十郎らが訪問した際には、腹蔵なくご高案をご教示願いたいとし、また、八王子地方への出張から戻ったら報告に参館すると述べている。

今木七十郎の手記によると、明治19年(1886)11月に横浜から川井村、溝村を経て八王子まで、ドコビール軽便鉄道を布設する計画を八王子と甲府出身の横浜財界人たちが発起人となり、神奈川県庁の賛助をえて、しばしば会合を開いたと述べている。

大隈重信は甲府出身の横浜財界人とは親しい関係にあることから、この計画の推進について平野富二は大隈重信に相談し、助言を得ていたことがわかる。

この計画は、当初、八王子・横浜を結ぶ路線で計画していたが、工事がより容易で建設費の少ない八王子・川崎間に計画を変更し、明治19年(1886)12月に武蔵鉄道会社を設立して「川崎・八王子間鉄道布設願」を提出した。しかし、すでに八王子・新宿間に馬車鉄道があり、これを甲武鉄道会社の出資により、鉄道局が工事を請負い、日本鉄道の支線とする計画があったため、申請は認められなかった。なお、甲信鉄道は、現在の中央線の原型となるもので、明治22年8月に開業した。

後年になって、平野富二らの申請した八王子・川崎間路線は、部分変更されて横浜線(八王子・東神奈川間)として実現することになる。

また、明治21年(1888)3月29日、平野富二は大隈重信に宛てて若尾逸平と同道して訪問予定の書状を出状した。その書状が「大隈文書」に保管されている。

若尾逸平は、先に触れた甲武鉄道の設立に際して、大隈重信の斡旋で発起人・大株主として名を連ねていたが、株の配分で内紛が生じたため甲武鉄道の株を売り払い、その代わりに、大隈重信の斡旋によって甲信鉄道の株主・発起人となった。

明治21年(1888)5月、大隈重信の早稲田邸に於いて甲信鉄道会社の発起人総会が開催された。この総会には、山梨県の代表として若尾逸平らが出席したことが、内藤文治良著『若尾逸平』(大正3年9月〉に記載されており、平野富二の書状の内容を裏付けるものである。

明治19年(1886)7月、政府は、それまでの中山道鉄道計画を変更して、東海道幹線計画を公布した。中山道沿いの鉄道は、明治18年(1885)10月に高崎・横川間が開通したが、横川・軽井沢間の碓氷峠越えは、当時、全く見通しがたたなかった。

一方、甲州街道沿いの鉄道については、八王子鉄道により新宿・八王子間の開通見通しがたったが、それから先の甲府までは、狭い谷間と高い山脈によって、当時の技術では困難とみなされていた。

このようなことから、明治19年(1886)末になって、山梨県地方の発起人が甲府から富士外輪山の山腹を抜けて御殿場までの鉄道布設を計画し、また、長野県松本地方の発起人が松本から諏訪を経て甲府に至る鉄道布設を計画し、これにより信州・甲州の物産を御殿場から東海道鉄道で横浜、東京に輸送するものとした。

この計画に基づき、東京・長野・山梨の発起人23人は、明治20年(1887)5月に「甲信鉄道会社創立請願書」が提出し、同年7月に仮免状が交付された。資本金450万円で甲信鉄道会社が設立され、東京の発起人の一人として平野富二は1千株(10万円)を引き受けた。資本金は後に530万円に増額された。

この計画推進のため、甲信鉄道は工部大学校出身の工学士渡辺嘉一(イギリス留学から帰国、明治45年5月に石川島造船所の社長に就任)を初めとした工部大学校出身者3人を技師として迎え入れたが、結局、甲府・松本間の鉄道布設認可が得られただけで、甲府・御殿場間の鉄道布設は鉄道局からの数次にわたる却下と修正により、免許再申請のための資料を準備中のところ、明治23年(1890)3月、経済界の不況で資金募集に支障を来たし、中止となった。

なお、平野富二は、甲信鉄道の計画と並行して、甲信地方の物産を御殿場から東海道鉄道を利用して沼津に運び、近くの江ノ浦から大型船で横浜に輸送する計画に着手していた。当時の沼津港は狩野川による土砂のため大型船の入港が出来ず、沼津の外港として江ノ浦を整備し、その間を馬車鉄道で連絡する計画であった。

平野土木組への経営関与

平野土木組は、明治20年(1887)1月、「明治二十年度利益予算書」を作成し、その写しを大隈重信に提出していたらしく、「大隈文書」の中に保管されている。このような書類が大隈重信に渡されていたと云うことは、平野土木組の経営全般について大隈重信からアドバイスを得ていたことが覗える。

大隈重信は、明治14年(1881)に政界を去り、経済的理由から、明治17年(1884)3月に清水門前にあった雉子橋邸を引き払って、早稲田の別邸を本邸として転居している。したがって、一民間人の立場で平野土木組を指導、支援し、平野富二はそれに対して一定の報酬を支払っていたとも考えられる。大隈重信が、再び政界に復帰したのは、明治21年(1888)2月で、第1次伊藤博文内閣の外務大臣に就任した。

(6)平野富二死去の際の逸話

叙位・叙勲の働き掛け

平野富二は、明治25年(1892)12月3日、数え年47歳で急病死した。その際、遺族から報せを受けた大隈重信は、「3日間は喪を秘して置いてくれれば、叙位叙勲について川村純義に働きかけてやる。」とのことであった。しかし、遺族は、その厚意を謝し、「位や勲章などはもともと嫌いな人ですから、早く葬儀をしてあげた方が宜しい。」として辞退したと伝えられている。

大隈重信は、明治22年(1889)10月に霞ヶ関の外務省正門前で暴漢に爆弾を投げかけられて負傷し、右脚を切断することになった。同年12月には外務大臣を辞し、枢密顧問官に任じられたが、明治24年(1891)12月に辞任している。翌明治25年(1892)2月、数え年55歳で、立憲改進党に再入党し、会長(党首)に就任していた。

ま と め

平野富二が大隈重信の面識を得て、将来の夢を語り合い、大隈重信から協力を約束されたのは、慶應4年(1868)5月のこととされている。そのとき、平野富二は数え年23、長崎製鉄所の一等機関手で、大隈重信は数え年31、新政府の任命で長崎府判事と外国官判事を兼任していた。両人は小菅修船場やイカルス号事件に関して、時期は異なるものの共に関与しており、そのことから相手の名前と評判ぐらいは互いに知っていたと見られる。

平野富二は、みずから造船事業を行うことを志望しながら、本木昌造に迎えられて活版製造事業を一任されることになり、明治5年(1872)7月、長崎にあった事業所を需要の見込める東京に移して、活字・活版の販売を開始した。

明治9年(1876)5月になって、横浜製鉄所の共同経営に参加して活版印刷機の製造を本格化させた。同年10月には石川島修船場を借用して石川島平野造船所を設立して、念願の造船事業に進出した。さらに、明治14年(1881)になってフランスのドコビール社から軽便レールと車輛類の輸入販売を手掛けることになり、それを用いた土木事業に進出するため、明治17年(1884)5月に平野土木組を設立した。その他に船舶運輸事業、鉄道輸送事業や鉱山開発事業も手掛けている。

本稿では、平野富二の事業に対する大隈重信の協力あるいは関与を述べるに当たって、大隈重信の人となりを知るうえで欠かせない出生から明治維新までの略歴と、長崎滞在時に新政府から徴士に選抜されて官吏となるまでを紹介した。大隈重信は、その頃まで、幼名の八太郎を名乗っていた。

大隈重信による平野富二の事業への協力あるいは関与に関しては、主として『大隈文書』(早稲田大学所蔵)に含まれる平野富二関連の資料に拠り、国立公文書館と東京都公文書館に所蔵されている関連文書、平野富二の伝記資料を参照した。

大隈重信は寄せられた書状に対して返書を書くことは稀で、専ら直接自邸に招いて話をすることを好んだらしい。平野家には大隈重信からの書状は1通も見当たらない。

活版製造事業の関連では、明治6年(1873)からの太陽暦採用は、大隈重信が協力に推し進めた結果、新暦の配布を短期間、大量に必要となり、その活版印刷を平野富二が引き受けることになった。その結果、活版印刷の利便性が広く一般に認識されるようになった。また、そのとき使用した高性能のロール式活版印刷機を国産化する契機ともなった。

これらの活版印刷機を製造するために、平野富二は横浜製鉄所の共同経営者の一員となった。横浜製鉄所は、親友の杉山徳三郎が政府から借り受ける際に大隈重信の関与があって、大浦慶を営業担当の共同経営者として紹介されたと見られる。『大隈文書』には横浜製鉄所と大浦慶の関連を示す文書が数通含まれている。

なお、造船事業の関連となるが、横浜製鉄所の機械設備は、後年になって、東京の石川島造船所に移設して造船・機械製造の能力増強となった。

造船事業では、明治11年(1878)に、平野富二は二度にわたって政府からの融資を求める願書を東京府知事に提出したが、いずれも政府から却下された。当時、大隈重信は参議兼大蔵卿であったが、明治10年(1877)の西南戦争の結果、極度の財政困難に陥っていた時期でもあり、これに応じることは出来なかった。

明治13年(1880)11月になって、今度は直接、大隈重信に宛てて華族資金の融資周旋を依頼する願書を提出した。当時、極度のインフレで、輸入資材が高騰したため、大きな損失を被ることになった。参議大隈重信は、翌12月に後任の大蔵卿佐野常民を伴って石川口製鉄所(横浜製鉄所)を視察している。このとき、融資周旋についても平野富二と相談したと見られる。

東京湾の浚渫は、造船事業にとっても必須であるが、平野富二は自分の構想を東京府知事に建言し、参議大隈重信にも数回上申している。『大隈文書』に願書1通が保管されている。

ドコビール製品の販売と土木事業に関しては、江戸川と利根川を陸路でバイパスする私設鉄道計画では、大隈重信の下総別邸前を通すこともあって、大隈重信から多大の協力を得た。しかし、政府では私設鉄道の認可基準が未設定だったため、棚上げとなってしまった。大隈重信は、この頃、参議を辞して民間にあったので、政府への働き掛けは限られていた。

鉄道計画に関して、武蔵鉄道会社を設立して八王子・川崎間の鉄道布設計画や甲信鉄道を設立して松本・甲府・御殿場間の鉄道布設計画を推進した。これには大隈重信と親しい甲府出身の財界人たちが発起人・出資者に加わり、東京の大隈邸で会合を開いている。しかし、これらの計画も不成功に終わってしまった。

平野土木組の経営に関して、『大隈文書』に平野土木組の「明治二十年度利益予算書」がある。大隈重信は未だ政界に復帰していない時期であり、平野富二は経営相談に乗ってもらっていたと見られる。

平野富二が明治25年(1892)12月3日に急死したとき、この通知を受けた大隈重信は叙位・叙勲を働きかけてやるとのことだったが、遺族は本人の好むことではないとして辞退したと伝えられている。

慶應4年(1868)5月の最初の面談から始まって、明治25年12月に平野富二が病死するまで、大隈重信は平野富二の事業に対して相談や協力を行っていたことが、遺された関連文書や伝記から伺うことができる。

ここに紹介した事例は、大隈重信の支援を得たにも関わらず、所期の成果が得られなかったものが多い。しかし、文書に残された記録では、大隈重信との交流のごく一端を示すのみであると見なければならない。とくに大隈重信の場合、受けた書状に対して返信を書くことは稀で、若い頃から文書よりも相手と面と向かって談話することを好んだとされている。

平野富二は、折に触れて大隈邸を訪問し、相談や助言を得ていたと見られ、その関係は終生続いた。

2021年10月7日 公開