はじめに

わが国の近隣諸国との交流は、江戸時代の鎖国下においても、清国とは長崎の唐人屋敷を通じて唐交易が行われ、李氏朝鮮国とは釜山に設けられた倭館を通じて対馬藩が交易を行われていた。その後、近代国家としての交流は、明治4年(1871)7月に清国との間で日清修好条規を締結、明治9年(1876)2月に朝鮮国との間で日朝和親条規を締結したことにより始まった。

平野富二は、東京に長崎新塾出張活版製造所を設けて生産体制を着々と整備し、海外の活字市場の開拓にも関心を示すようになった。当時、同じ漢字を用いていた清国と朝鮮国への活字供給が当面の対象となったと見られる。

清国と朝鮮国は、当時、いずれの国も特別な活字を造る必要はなかったが、広く普及させるためには、いわゆる明朝風よりも清朝風の楷書活字を用意する必要があった。

わが国では、当時、誰にでも読める仮名文字による印刷物の普及が提唱されていたことから、朝鮮国に対してはいわゆる朝鮮文字(ハングル)の活字を用意することになった。

本稿は、「海外への活字販売」シリーズの(その1)として、販売先を朝鮮国に焦点をあて、(1)東京築地活版製造所の広告文や活字見本帳に示された朝鮮文字、(2)朝鮮国への活字供給実績、について各種資料から取り纏めて紹介し、併せて、(3)ハングルの創制と変遷(参考)について、その概要を紹介する。

(1)広告文・活字見本帳に示された朝鮮文字

1)『活字見本帳(改定版)』、明治12年(1879)6月

平野富二は、明治12年(1879)6月、東京築地活版製造所の活字見本帳(改訂版)を発行している。その8ページに四号明朝風漢字と共に朝鮮書体が掲載されている。

本書を所持されていた板倉雅宣氏は「その朝鮮書体は取り急ぎ追加されたように見える」と述べておられる。

この発行に先立ち、明治9年(1876)2月に日朝修好条規が締結された結果、同年5月に朝鮮国は日本に第一次朝鮮修信使(正使:金綺秀 キム・ギス)を派遣し、日本における近代化と富国強兵策が迅速かつ効果的に行われている様子を見聞して帰った。一方、わが国は、明治10年(1877)から花房義質弁理公使をしばしば朝鮮国に派遣して開港交渉を行ない、明治12年(1879)に釜山(プサン)と元山(ウォンサン)が開港された。

このように、わが国は朝鮮国との間で国家間の交流が開始されたことから、朝鮮語を表記する朝鮮書体の活字需要が見込まれると判断したと見られる。

余談となるが、三谷幸吉編『本木昌造・平野富二詳伝』(p.191,2)に花房義質公使と見られる人物に関して、次のような逸話が紹介されている。要約すると、「或る公使が、明治11年頃に外国赴任のため自分が乗っていた定紋入りの人力車がまだ新しいのに不用となり、友人の平野富二に贈った。平野富二は、その後、その人力車が古くなったので新しく買い替えたが、公使から贈られたときのように定紋を取付けていた。4、5年後に公使が帰国したとき、平野富二が、贈った人力車をまだ新品のように手入れをして使用していると思い込み、『平野さんは品物を大切にする人だ』と褒められたそうである。」

当時、花房家は築地活版製造所の南側の道路を隔てた向かいにあった。二人は近隣のよしみで親しく付き合っていたらしい。そのことから、ハングル活字も話題となり、それを製造する動機となったとも考えられる。

なお、本稿(2)で紹介するが、明治5年(1872)と同6年(1873)に、平野富二は朝鮮文字の母型を製造し、顧客に納入している。当時は活字ではなく、活字の母型を納入しており、活字の製造までは考えていなかったのかも知れないが、朝鮮文字との出会いは東京に進出して間もなくのことであった。

2)第二回内国勧業博覧会『出品目録』、明治14年(1881)3月出品

築地活版製造所が自社製造のハングル活字を一般に公開したのは、明治14年(1881)3月1日に東京上野公園で開催された第二回内国勧業博覧会においてであった。このとき平野富二は既に築地活版製造所の経営を名目上ではあるが本木小太郎に譲っていたので、本木小太郎の名前で各種印刷機械と共に各種活版と字見本帖を出品している。

同博覧会事務局から出版された『出品目録』によると、37種の各種活版が出品され、その中に明朝風、清朝風、行書、片仮名、平仮名と共に4種の「朝鮮書体」活版が記載されている。その印字見本は、同時に出品された「字見本帖」に示されている。この「字見本帖」は本稿1)で紹介した『活字見本帳(改定)』(明治12年(1879)6月刊行)と見られる。

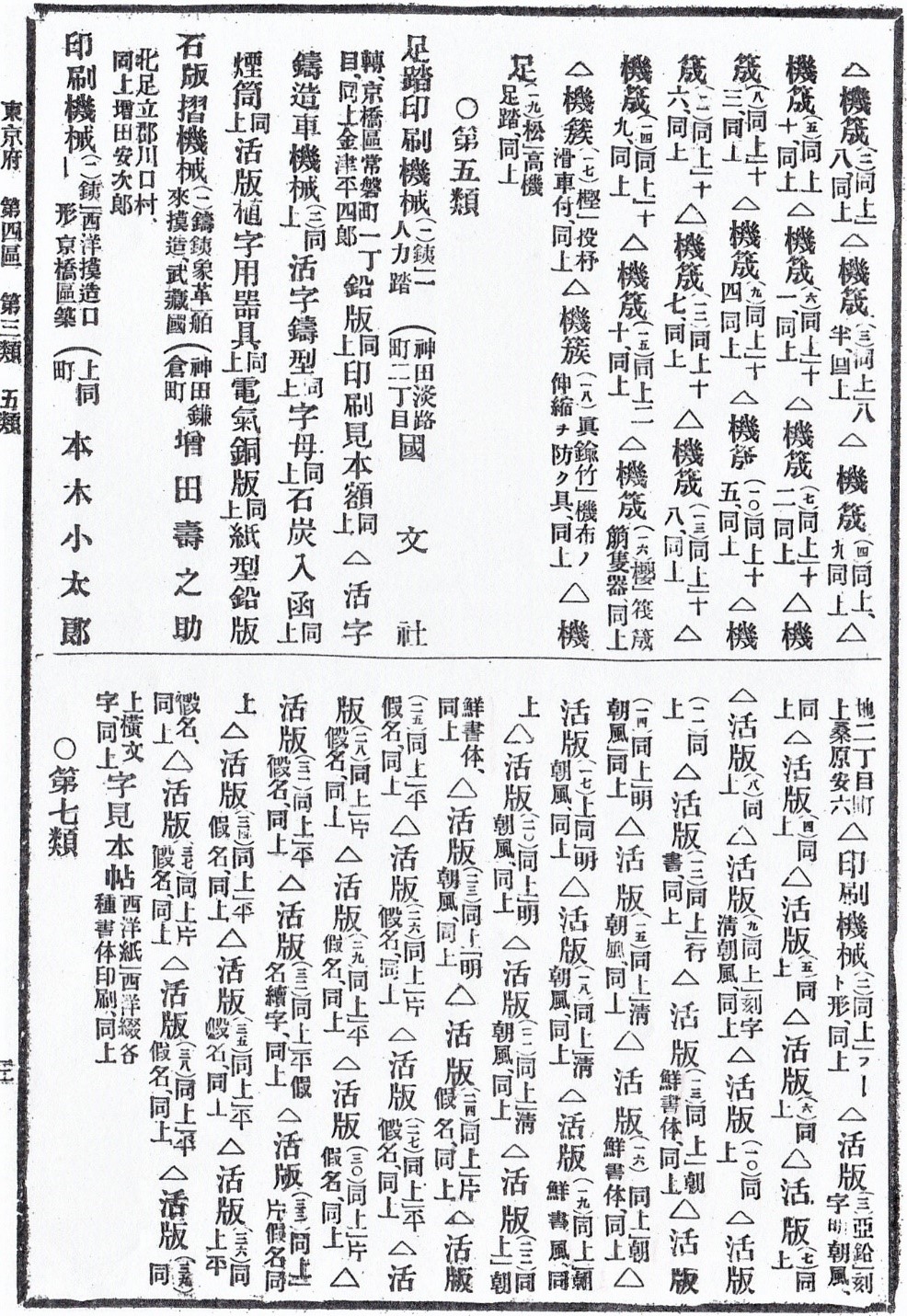

図33‐1 第二回内国勧業博覧会『出品目録』

<『第二回内国勧業博覧会出品目録』、初篇四、明治14年刊>

上段の最終行から下段に掛けて本木小太郎の出品が列記されている。

製造者は支配人の桑原安六となっている。

印刷機械2種に続いて、各種活版が番号を付けて列記されており、

(13)、(16)、(22)が朝鮮書体、(19)が朝鮮風と表示されている。

最後に、各種書体を印刷した字見本帖がある。

3)『新製見本』、明治17年(1884)6月、配布

築地活版製造所では、前述したように明治14年(1871)3月開催の第二回内国勧業博覧会で朝鮮書体活版を出品し、活字見本帳に掲載しているが、その後、明治17年(1884)6月になって三号と四号の朝鮮活字を発売している。

これは、明治15年(1882)5月から明治19年(1886)11月までに新製した朝鮮文字活字を一冊に纏めて明治21年(1888)2月に発行した『新製見本』に掲載されている。

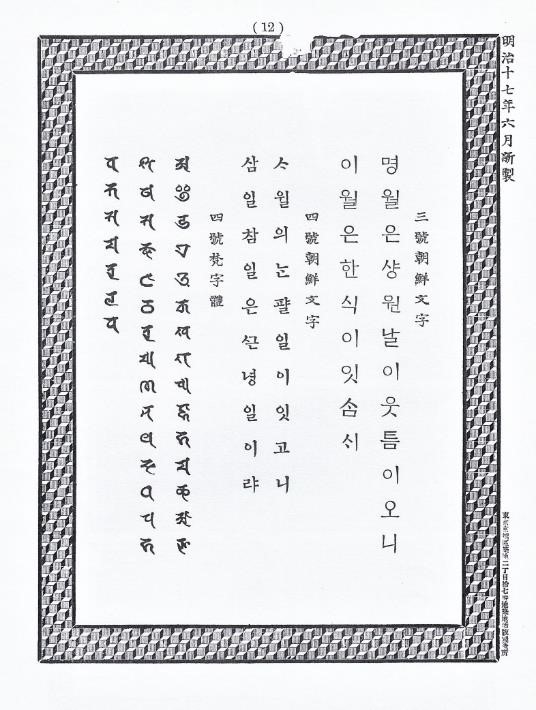

図33-2 明治17年6月の「新製見本」

<『新製見本』、築地活版製造所、明治21年2月より>

右に三号朝鮮文字、中央に四号朝鮮文字が印字されている。

なお、左は四号梵字(インド文字)である。

『新製見本』の(12)ページに「明治17年6月新製」の三号と四号の朝鮮文字と四号の梵字体が掲載されている。

なお、同書の(30)ページには「明治19年9月新製」の銅板イラストが紹介されており、そのイラストに築地活版製造所の英文広告が組み込まれている。その中に、FOREIGN CHARACTERSとして「Roman, Italic, German, Corean, Indian and all kinds of Jobbing Types」としてCorean(朝鮮文字)が含まれている。

4)『活字と機械』、大正3年(1914)6月発行(参考)

株式会社東京築地活版製造所の五代社長野村宗十郎の時代のことになるが、大正3年(1914)6月、『活字と機械』を発行している。

その冒頭の挨拶文で「粛啓 漢字、仮名、朝鮮文字、その他ポイント式活字類、印刷機械、小道具類等ノ見本帖 調製致候間 御高覧ニ供シ候 敬具」と述べて、漢字、仮名と共に朝鮮文字が含まれていることを示している。

また、9ページには「築地和漢洋文字」として「各号明朝、各号楷書、各号ポイント式活字、朝鮮文字、其他各種書体英、佛、伊太利、独乙、希蝋、印度、露西亜、蒙古、其他各国文字及装飾文字」と記した広告を掲載している。

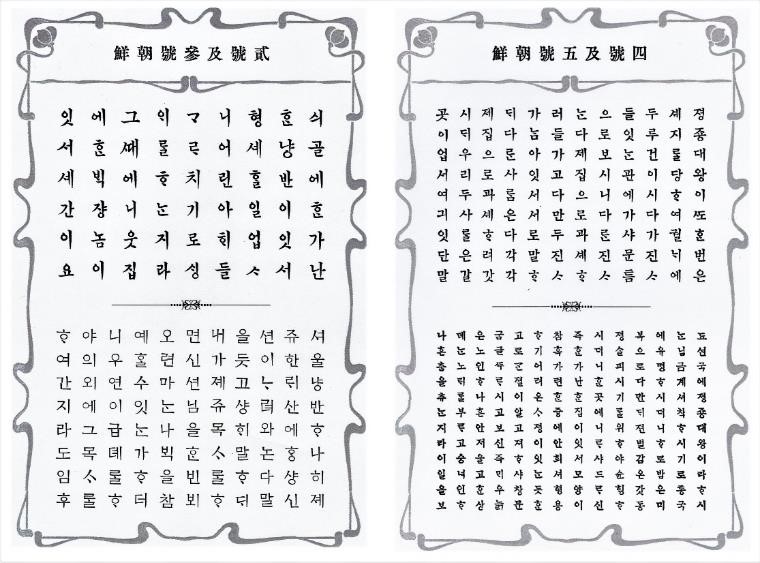

そして、同書の77ページに「二号および三号」、78ページに「四号および五号朝鮮」として4種の朝鮮文字(ハングル)による印字見本を掲載している。

図33-3 『活字と機械』に掲載された朝鮮文字

<『活字と機械』、㈱東京築地活版製造所、大正3年6月より>

左側に二号と三号、右側に四号と五号の朝鮮文字を示す。

二号、四号、五号はいわゆる明朝系とされる書体であるが、

三号は、明治17年6月新製と同じで、

ゴシック系に近い書体であるが、筆の起収が表現されている。

大正3年(1914)は第一次世界大戦の勃発した年であるが、4年前の1910(明治43)年8月に日韓国併合条約が調印されて、大韓帝国(1897年10月に宣布)は消滅して日本国政府の統治下に入った。

日本政府は朝鮮の教育・文化政策を推進し、併合時に100校ほどしかなかった4年制の普通学校(小学校に相当)は、1943(昭和18)年には6年制の国民学校として5,960校を数え、義務教育制度はなかったが、そこで日本語、朝鮮語、算数、日本史、朝鮮史、朝鮮伝統の修身などの教育を行った。この朝鮮語教育でハングルが用いられたことから、ハングル活字の需要は大いに期待されていた。

(2)朝鮮国への活字納入実績

1)ハングル母型の製造・納入(明治5年)

明治5年(1872)、横浜のゼーコール・ジャパン社は朝鮮諺文活字を用いて『聖教公程』、四六半裁版300余頁を印刷出版した。この印刷に使用した字母の種字を彫刻したのが牛込に住んでいた天野国中で、母型は字母吉が製造してゼーコール・ジャパン社で鋳造した。

この記事は、牧治三郎著『活版印刷伝令考=10』(『印刷界』、1966年12月号)に記述されているものをそのまま引用した。

平野富二に雇われて神田和泉町で字母係となった小倉吉蔵(通称、字母吉)によるハングル活字の母型製造について、『聖教公程』が出版されたとする明治5年(1872)は、平野富二が長崎から上京して神田和泉町に長崎新塾出張活版製造所を開設したばかりの頃で、そのとき、長崎から字母係を連れて来ることができなかったため、江戸で相当名の知れた神社仏閣の飾金具師小倉宗吉に白羽の矢をたて、その推挙を受けて長男の吉蔵を字母係として雇い入れた。その小倉吉蔵が、後に「字母吉」と呼ばれるようになった。

平野富二が神田和泉町で字母製造のために初めてガルバニー(電胎法)を開始したのは明治5年(1872)9月20日であったする記録がある。小倉吉蔵はこれに従事したと見られる。

したがって、牧治三郎の記事が正しいとすると、『聖教公程』の朝鮮諺文(ハングルのこと)活字を鋳造するための字母は、神田和泉町で平野富二が字母吉に造らせて、ゼーコール・ジャパンに納入したと見ることができる。

通常は活版製造会社が字母を販売することはないが、わが国で使用されないハングル活字の字母であったがために、平野富二は敢えて販売に踏み切ったと見られる。

小倉吉蔵は、明治8年(1875)に平野富二の指示で上海に渡り、合理的な字母の製造法を研究し、明治10年(1877)に帰国した。しかし、平野富二の下には戻らず各地に誕生した活版製造所を遍歴し、明治11年(1878)に神田連雀町で字母製造業を独立開業した。

2)活字字母を朝鮮国に納入(明治14年)

明治14年(1881)、朝鮮国から二号と四号の字母の注文があったことが津田伊三郎編『本邦活版開拓者の苦心』の雑録「築地活版昔物語」(116頁)に次のように紹介されている。

「●明治14年に朝鮮から二号と四号の字母が入注したことがある。数量は記憶がないが、かなり沢山な額であったと思う。その頃、字母は一本65銭、五号活字1個が1厘8毛という相場であった。」

この朝鮮からの字母入注は、明治13年(1880)8月、第二次朝鮮修信使(正使:金弘集〔キム・ホンジプ〕)の随員が東京の築地活版製造所を見学した結果とも見られる。

これだけの情報ではこの字母が漢字かハングルかは不明であるが、平野富二が漢字の字母を販売したとは考え難い。

ハングルで使う文字は、子音字と母音字を組み合わせて一つの文字に「組み書き」した場合、実用上は2,500字から3,000字近くの母型が必要となると云われている。これだけでもかなりな数量、金額であることに間違いない。

3)第四次朝鮮修信使に活字・印刷機を納入(明治16年)

朝鮮国への活字・印刷機の輸出については、直接的には、第四次朝鮮修信使(正使:朴泳考〔パク・ヨンヒョ〕、顧問:金玉均〔キム・オッキュン〕)が、明治16年(1883)1月、日本において資金を調達して帰国する際に、福澤諭吉の「朝鮮が近代国家として独立し、人民を啓蒙するには、新聞の発行が必要である」との訓示により、活字と印刷機を購入した。この活字と印刷機は築地活版製造所から納入された。

福沢諭吉は、明治15年(1882)3月1日に『時事新報』を創刊しており、人民を啓蒙する手段として自ら新聞によることを実践し、朝鮮にもそのような活動を広めるために全面的な支援を約束していた。

第四次朝鮮修信使が朝鮮国に持ち帰った活字と印刷機を使用して新聞を発行するため、福澤諭吉の意を戴した弟子の井上角五郎は印刷工2名を引き連れて朝鮮に渡った。この印刷工2名は慶應義塾出版の関係者と見られる。

井上角五郎(1860~1938)は、明治15年(1882)7月に慶應義塾を首席で卒業し、同年12月に福沢諭吉の指示で『時事新報』の記者だった牛場卓蔵らと共に朝鮮改革のため漢城(今のソウル)に派遣された。しかし、朝鮮政府の内部抗争で改革を断念して牛場卓蔵らは帰国したが、井上角五郎だけは独り残った。

その後、井上角五郎は、国王高宗と金允植(キム・ユンシク)の支持を得て、1883(明治16)年6月に朝鮮政府の外衛門顧問となった。そして、同年8月に新設された統理衛門博文局の主事を任命され、朝鮮開国492年10月1日(1883年10月31日)、朝鮮国最初の近代的新聞である『漢城旬報』を創刊した。

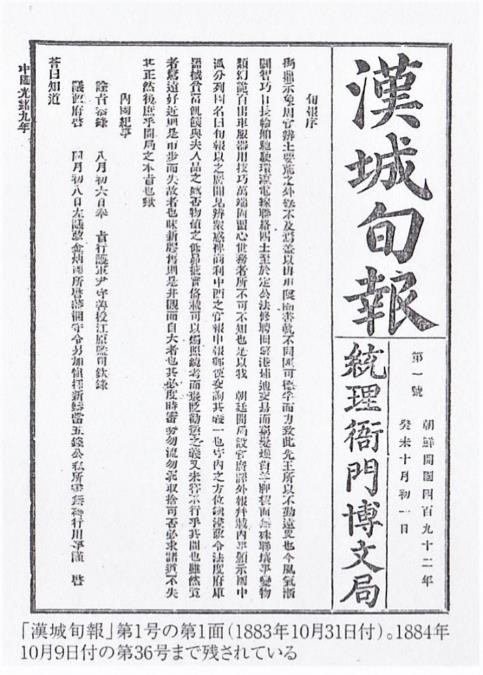

図33‐4 『漢城旬報』、第一号

<李相哲著『朝鮮における日本人経営新聞の歴史(1881~1945)』、

角川学芸出版、平成21年2月 より>

この新聞は朝鮮国の官報に準じて発行された。

四六倍判(幅17センチ、縦24センチ)の冊子形式であった。

新聞紙名の下に号数と朝鮮年号で発行年月日を示しており、

左上の枠外に清国の年号を表記している。

すべてが漢文で、当初は16頁であったが、後に24頁となった。

41号まで発行されて中断した。

当初の計画では、漢文とハングルを混ぜた朝鮮語の新聞とする予定であったが、活字の問題や守旧派の反対もあって全てが漢文の新聞となったという。

4)福沢諭吉を通じたハングル活字納入(明治18年)

明治16年(1883)11月21日付けの福澤諭吉から井上角五郎に宛てた書簡が慶応義塾編『福澤諭吉書翰集』、第四巻に収録されている。それによると、

「(前文省略) 殊に近日は新聞紙も着手、弥(いよいよ)発行相成(あいなり)候よし、幾重にも御勉強奉祈(いのりたてまつる)。 (途中省略) 京城新聞出来(しゅったい、完成)候に付ては朝鮮の仮名入用に可有之(これあるべく)、爰(ここ)に朝鮮仮名活字四号文字四千三百余種類各百五拾個づゝ、此総数六十四万九千八百個、代金弐千〇七拾九円三十六銭。但壱個に付三厘二毛。

右出来の品有之(これあり)、若(も)し御入用ならば差送り可申、実は此品を売れば此方に都合宜しき次第、但し金子を前以(まえもって)御遣し不相成候(あいならずそうらい)ては相談出来不申、品物は慥(たしか)に揃居候得共(そろえおりそうらえども)、金の入用劇しく、何分金と引替ならでは不都合に御座候。

故に若し其地の活版局に御買入にも相成(あいなり)候はゞ、右代価の外に荷作り並に運賃を見込、少々余分の金を添て御廻し相成候はゞ、品物は直に差上候様取計可申、実を証するため態(わざ)と老生より申上候。 (後付けと別記は省略)」

なお、括弧内は稿者が参考とて付記した。

時期的に見ると、すでに『漢城旬報』が発行された後のことであるが、福澤諭吉はまだ発行済であることを承知していないらしく、朝鮮の仮名文字(いわゆるハングル)が必要ならば、すでに手配して何時でも送れるように準備してあるとして、四号活字の個数と金額を提示している。なお、現地活版局の代金支払いを心配して、代金引き換えとするよう要求している。

この書簡の解説によると、朝鮮仮名活字は福澤諭吉の独断ですでに築地活版製造所に注文済みで、井上角五郎は、後年、『漢城旬報』を『漢城周報』と改題して漢字とハングル混用の文体を採用する際に、これを引き取ったという。

これよりやや後の書簡と見られるが、石河幹明著『福澤諭吉伝』、第三巻に、井上角五郎から送られて来た『漢城旬報』の第一号と第二号を見た福澤諭吉の書簡抜粋が次のように紹介されている。

「 (前略) 一向一心に御勉強奉祈候。或は材料の為に海外の新聞紙購求の事も緊要ならん。又、随(したがっ)て英文翻訳の人物も入用ならん。追々は紙面に絵を挿む事も韓人の耳目に新しき工風ならん。或は又、朝鮮の仮名文字にて近浅なる理学医学の道理を知らせ、又、滑稽洒落文抔(こっけいしゃれぶんなど)も妙ならん。兎に角(とにかく)に仮名は早々御用相成(ママ)、漢文のみにては区域狭くして埒明不申(らちあきもうさず)、実は仮名文を以て朝鮮の旧主義をも一転いたし度(たき)事共なり。日本にても古論を排したるは独り通俗文の力とも可申(もうすべく)、決して等閑(なおざり)に看るべからざるものに御座候。 (後略) 」

つまり、福澤諭吉は、井上角五郎から贈られた第一号と第二号を見て、「我国の仮名に相当する朝鮮のハングルを用いれば多くの人が読めるようになるだろう」と指摘し、ハングルの採用を井上角五郎に指示した。井上角五郎は、早速、新聞記事としてハングルを使用する検討を始めた。

井上角五郎が『漢城旬報』第10号(1884年1月30日付)と第11号に、京城に駐在する清兵の横暴についての記事を掲載したことに就いて、1884年4月、清国から朝鮮政府に対して、官報である『漢城旬報』にこのような根拠のない記事を掲載するのは非礼である、との厳重な通牒が寄せられた。

井上角五郎はその責任を負って辞職し、同年5月、日本に帰国した。同年8月になって、朝鮮国王(高宗)の内意を伝え得る手紙が届き、再び朝鮮に赴き、『漢城旬報』を再刊したのは同年11月であった。

1884(明治17)年12月、朝鮮国において「甲申政変」と呼ばれる改革派によるクーデターが起き、反撃した守旧派により博文局が襲撃され、機械設備一切を破壊され、局舎を焼き払われた。日本公使館も危うくなったことから、日本公使以下が日本に脱出するなどの事件があった。その際、井上角五郎はクーデターを起こした改革派の金玉均、朴泳考らと共に日本に避難した。

間もなくベトナムを巡って清国とフランスとの関係が切迫したため、井上角五郎は外務省の筋から『朝鮮旬報』を支那人の手に渡さないとの主意で朝鮮行きを勧められた。

1885(明治18)年8月中旬、井上角五郎は再び漢城に戻って博文館を再建した。さらに、一旦、日本に帰国して福沢諭吉が手配していたハングル活字を購入、活字職人2人を引き連れて漢城に戻った。次いで、漢字とハングル文字を混用した文体を現地の老儒者に創案してもらい、先の政変で発行停止となっていた『漢城旬報』に代えて、1886(明治19)年1月、『漢城周報』と題して発行した。

井上角五郎は1885(明治18)年10月(旧暦)から2年間の契約で翻訳係として朝鮮政府に雇われていたが、1886(明治19)年12月末に朝鮮を去って帰国した。

その後、『漢城周報』は、国漢文(漢字ハングル混用文)、純漢文、純ハングル文が使われていたが、国漢文と純ハングル文は次第に減少し、47号から純漢文のみとなり、1888年(明治21)年7月7日、赤字財政のため博文局が閉鎖されると共に『漢城周報』は廃刊された。創刊から2年6ヶ月後のことである。

(3)ハングルの創製と変遷(参考)

1)「訓民正音」の創製

朝鮮国においては李朝第四代世宗(1397~1450、在位:1418~50)が1443年に国語を表記する文字として創製し、1446年に『訓民正音』という書物で公布した。この「訓民正音」は28字から成り、「習いやすく、日用に便ならしむ」目的で制定された。「訓民正音」は、後に「正音」、「諺文」、「国文」と称され、現在の「ハングル」である。

この「訓民正音」は、音節を初声、中声、終声に分解し、それぞれに子音字、母音字、子音字を割り付け、初声と中声を上に並べ、終声をその下に配置する。これにより音節に対応した一つの字体をかたちづくる。

子音字は、牙(口蓋)・舌・唇・歯・喉から発する平音をそれぞれ発音する時の口の形にかたどって字母とし、吐き出す息の強い激音には平音の字母に一画を加え、その他、有声音(鼻音・摩擦音・流音)に対応させて異体字(派生字)を割り付けた。これにより子音字は17字となる。

母音字は、「易」の天地人を表わす点・横棒・縦棒を組み合わせて短母音7字と短母音に点を一つ加えた半母音(二重母音)4字とし、合計11字となる。これに子音字17字を加えると28字となる。

世宗は『訓民正音』を頒布した翌年の1446年に『東国正韻』全六巻を編纂させて、2年後の1448年に頒布した。署名は「東国(朝鮮国のこと)の韻を定める」という意味で、その序文は金属活字、本文は木活字を用いた活版印刷で刊行された。

漢字漢文原理主義者の根強い抵抗のある中で、漢字と正音(ハングル)を混用した書物が現れた。その中での漢字の扱いは、①漢語は漢字で表記し、国語はハングルによるもの、②漢語をハングルで表現し、やや小さめの漢字を付すもの、③漢語を漢字で表記し、ハングルで小さめに付記するものなど、表記の仕方に工夫をしながらハングルの普及に努めたことが分かる。

世宗の没後は、第五代文宗、第六代端宗と続くが、その治世はいずれも短く、世宗の次男世祖が第七代として王朝を継いだのは1455年のことである。

この世祖の時代には仏典を朝鮮語に翻訳する事業が行われ、国是である儒学を学ぶための四書の諺解(ハングルを用いた朝鮮語訳)が行われている。また、漢字漢文を学ぶための入門書として『千字文』があるが、その漢字に対応する朝鮮語と音読みをハングルで付記した16世紀のものが残されている。

2)諺文の沈滞期

「諺」とは、昔から言い伝えられてきた言葉やことわざを意味するが、朝鮮国では漢文に対して朝鮮語の文を卑下して「諺文(おんもん)」と称したといわれている。

第十代燕山君(ヨンサングン、1476~1506、在位1494~1506)は諺文を禁圧し、諺文で記した書物などの焚書を命じたことで知られている。

この時から高宗30年(1892)までの400年間を諺文の沈滞期とする時代区分が朝鮮語学者の李允宰(イ・ユンジュ、1888~1943)によって1933年に提起されている。

本稿(2)で示したように、明治14年(1881)にはハングル母型の納入、明治16年(1873)の第四次朝鮮修信使による活字と印刷機の発注と『漢城旬報』発行時のハングル使用検討、明治18年(1875)の福沢諭吉手配のハングル活字購入による漢字・ハングル混用の『漢城周報』発行など、すでにハングル普及活動が開始されていることは、次の復興期への導入と見ることが出来る。

3)国文としての復興期(参考)

本稿は平野富二の活版製造に関連して朝鮮書体の製造と販売について紹介することを目的としているので、この「国文としての復興期」は時期的にその後の事となることから、(参考)とした。

李允宰は、この期間を甲午更張(1894)から庚戌(1910)までの17年間としている。

甲午更張とは、1894年7月に高宗が内政改革の一環として校正庁(改革推進機関)を設置して、「更張(改革)」への詔勅を下し、金弘集政権による改革事業が開始され、1896年2月に第三次金弘集政権が壊滅するまでの近代化改革をいう。

この改革は、下から支える大衆的基盤が弱かったことに対する反省から、1896(明治29)年4月、開化派の徐裁弼(ソ・ジェピル 1864~1951))らにより全文ハングルの『独立新聞』が創刊された。この刊行に当たって朝鮮語学者の周時経(チュ・シギョン、1876~1914)がハングル表記を統括する役割を果たした。なお、ハングルの名称は「偉大なる文字」を意味し、周時経が名付けたと言われている。

8年後の1896(明治29)4月に徐載弼(ソ・ジェピル 1864~1951)らによって全文ハングルによる『独立新聞』が創刊されている。この刊行にあたって朝鮮語学者の周時経(チュ・シギョン 1876~1914)によってハングル表記が統括され、純ハングルにより活版印刷された最初の新聞とされている。これは、清国による伝統的な宗属関係からの独立を主張し、漢文の読めない庶民および女性層の中に民権思想を浸透させるためであった。

なお、李允宰は、この周時経によるハングル運動を起点として、時代区分を提起した1933年までを「ハングルの整理期」としている。

ま と め

平野富二は、活字の販路を国内のみならず、当時の近隣国である清国と朝鮮国にも広げることを計画していた。清国に対しては、やや遅れてスタートしたが、朝鮮国に対しては明治5年(1872)に平野富二が上京して長崎新塾出張活版製造所を開設したばかりの頃に、横浜からの注文に応じて活字母型を納入しており、このことが、朝鮮国への朝鮮文字(ハングル)納入に結び付く契機となったと見られる。

築地活版製造所の広告文や活字見本帳に「朝鮮文字」が掲載されたのは、明治12年(1869)6月に発行された『活字見本帳(改定版)』であった。次いで、明治14年(1871)3月に開催された第1回内国勧業博覧会に朝鮮書体の活版4種が出品・展示された。明治17年(1874)6月には「新製」として三号と四号の朝鮮文字を発表している。明治21年(1878)2月に発行された『新製見本』には、明治17年6月新製の朝鮮文字も含まれているが、別の広告文に、FOREIGN CHARACTERSとして「Corean」が含まれている。

なお、平野富二の時代ではないが、大正3年(1914)6月発行の『活字と機械』には、二号から五号まで4種の朝鮮文字が掲載されている。

このように、明治12年(1869)に四号と見られるハングル活字が紹介されて以来、順次、サイズを増やして、大正3年(1914)には三号から五号までの4種のハングル活字が販売されていたことが分かる。

これを、活字納入実績の面から見ると、明治14年(1881)に朝鮮国からの注文に応じて二号と四号の活字母型を納入したことから始まる。活字母型を納入したことについては、明治12年(1869)6月発行の『活字見本帳(改正版)』に四号とみられる朝鮮文字をすでに掲載していることから、余程の配慮がなされた結果と見られる。

この間、国家間の進展が見られ、明治9年(1876)2月に日朝修好条規が締結された結果、同年5月に朝鮮国は日本に第一次朝鮮修信使を派遣し、明治13年(1880)8月には第二次朝鮮修信使の随員が築地活版製造所を見学している。

明治16年(1883)1月に第四次朝鮮修信使が、日本において資金を調達して帰国する際、福澤諭吉の「朝鮮が近代国家として独立し、人民を啓蒙するには、新聞の発行が必要である」との訓示により、活字と印刷機を築地活版製造所から購入している。それに合わせて福沢諭吉の意を体して牛場卓蔵らと共に井上角五郎が印刷技師2名を連れて朝鮮国に渡り、朝鮮国の官報に相当する『漢城旬報』を1883(明治16)年10月に刊行した。この刊行に当たってハングルの使用も検討されたが、反対もあって純漢文となったという。

その頃、福沢諭吉は朝鮮国での新聞発行には朝鮮仮名(ハングル)が必要であろうとして、築地活版製造所に朝鮮仮名活字約65万個を発注し、完成していたらしい。この朝鮮仮名活字は後に買い上げられて『漢城周報』(『漢城旬報』の後続誌)の印刷に使用された。

最後に、ハングルの創製と変遷について、参考にその概略を記した。

2020年6月28日 公開