(1)長崎新聞局の開設

長崎新聞局は、長崎府に付属する形で開設された。その開設の時期や経緯については今のところ間接的な伝聞しか見当たらない。しかし、殆どの資料で本木昌造の関与が記述されている。

本木昌造がわが国最初の英字新聞の刊行に協力したことについて、本シリーズの「幕府時代の長崎製鉄所」(2017年12月公開)で述べた。しかし、長崎新聞局から刊行された『崎陽雑報』創刊号に掲載された「題言」には、本件に関して誤った記述があるので、どこまで本木昌造が関与したのか、疑問は残る。

当時、長崎において新聞発行に必要な活版印刷の知識と技術を持つ者は、本木昌造とその一門以外には考え難い。本木昌造はわが国における活版印刷分野の開拓者として知られており、その概要は(2)で紹介する。

長崎奉行所が新政府に移管された後の慶應4年(1868)4月22日に、長崎において商会囲品の入札公示がなされ、その諸品目の中に活字板蘭書摺立道具一式が含まれていた。この入札は、旧長崎奉行所に保管されていた諸品の中の不用品を処分するため、売り捌いたものとみられる。

本木昌造は、このことを知って、活字板蘭書摺立道具一式を長崎裁判所(同年閏4月21日に長崎府となる)に引き取ってもらい、それを利用して一般市民に内外のニュースを伝えると共に新政府や長崎府の方針や施策を周知させる方策として新聞の発行を建議し、その結果、長崎新聞局が設置されたと推測される。

この活字板蘭書摺立道具は、もともとオランダから舶来したもので、本木昌造を含めたオランダ通詞仲間が購入し、嘉永2年(1869)頃から活版印刷の研究を行っていたものと見られる。

長崎海軍伝習所が開設されるに当たって、教科書・参考書をオランダ原書で印刷するために活字判摺立所が設けられ、オランダ通詞仲間が所有する摺立道具一式が買い上げられた。海軍伝習を終えて活字判摺立所が閉鎖されたとき、そこに在った道具類は奉行所の倉庫に保管された。文久1年(1861)になって、その主要部分は江戸の蕃書調所に移されたが、この摺立道具一式はそのまま保管されていたと見られる。

新設された長崎新聞局では、新聞の編集と印刷を自局で行い、活字の製造と版組みは長崎製鉄所内の分局を置いて行った可能性がある。

長崎新聞局で用いる漢字と仮名の活字類は、活字板蘭書摺立道具一式の中には含まれていないので、新規に活字製造部門を設けて、新聞発行に必要な活字類を製造する必要があった。

そのため、本木昌造の永年の研究と実験によって開発された蝋型電胎法により活字母型(鋳型)を造り、手鋳込器を用いて鉛活字を鋳造する方式が採用されたと見られる。具体的には、『本木昌造活字版の記事』(本木昌造自筆稿本、市立長崎博物館から長崎歴史文化博物館に移管)に記述されている方式か、さらに改良を加えたものであると見られる。

(2)本木昌造の活版製造研究

本木昌造の活版製造に関して、明治18年(1885)1月、平野富二が本木小太郎に代わって執筆し、東京府に提出した「活版事業創始の説明」(東京都公文書館所蔵)の中に、次のような記述がある。現代文に直して紹介する。

「本木昌造は、蘭書に基づき西洋印刷術の概要を学び、上海で鉛活字により漢文を印刷している者がいることを知り、上海に人を派遣して調査したが、得るところが無かった。その後、自ら熱心に研究・実験した結果、西洋印刷術と上海の鉛字、わが国の組版などを比較折衷して、ガラフハニー版(ガルヴァーニ版、電胎版)により活字母型を造り、手鋳込器を使用して鉛製活字を鋳造する方法を創始した。これを実際に使用したのは、嘉永5年(1852)の頃で、蘭和対訳辞書を印刷し、これをオランダに送ったのを初めとする。」

この記述によると、本木昌造が上海に人を派遣して調査したのは1852年以前のこととなるが、この時期は、ウィリアム・ギャンブルが中国に派遣される前で、中国では未だパンチマトリクス(punch matrix、打刻母型)方式による鋳造鉛活字の時代だった。ギャンブルは、1860年1月(万延1年11月)に寧波から上海に移転して、蝋型電胎法による漢字の活字母型を造り始めている。

万延1年(1860)10月、本木昌造は増永文治名義で『蕃語小引 数量篇』上下巻を出版した。その上巻の凡例末に「原語訳字共ニ活字ヲ用フ 今 新ニ製スル所ニシテ未ダ精ニ至ラズ 覧者ノ寛恕ニ希フ」として、未だ満足できるものではないとしながらも、鋳造活字研究のこれまでの成果を活版印刷で示している。おそらく、ガラフハニー版の活字母型により手鋳込器を用いて鋳造した鉛活字のことを述べたものと見られる。

そもそも、その原理は電気メッキによる精密模造法で、本木昌造は安政2年(1855)から3年にかけて、オランダ商館の医師ファン・デン・ブルックから教えられ、それを応用したものと見られる。

本木昌造は、安政4年(1857)に発覚した蘭書器物密売事件に連座して、同年5月13日、預かりの身となり、その後、揚り屋入りとなったが、翌年2月30日に重病を理由に出牢を許され、再び預かりの身となって自宅謹慎を続けていた。安政5年(1858)11月28日、長崎奉行の特別の計らいで処分を解かれた。

この自宅謹慎の9ヶ月間、本木昌造は公務に煩わされることなく活字製作についての各種研究・実験に専念することができた。その結果、蝋型電胎法による活字母型の製作法を開発するに至り、それを纏めたのが「本木昌造活字版の記事」であると見られる。

この本木昌造自筆の字母製作法について、牧治三郎は「活版印刷伝来考―6」(『印刷界』、1966年8月)に全文を掲載している。その原本は、本木昌造から後継者平野富二に渡され、東京築地活版製造所に保管されていた。関東大震災で焼失したが、牧治三郎がノートにとっておいたものとして紹介している。なお、文中の絵図は省略したとしている。長崎にある稿本は、本木昌造の手により添削がなされており、牧ノートによる記事には、添削の結果がそのまま反映されている。

蘭学者である川本幸民も、本木昌造に少し遅れて、長崎出島のオランダ商館で科学技術を学んでいる。薩摩藩で講義した記録が『遠西奇器述』として、安政6年(1859)秋、薩摩藩から出版されている。その中に「電気模像機 ガルハノプラスチーキ」の紹介がある。鹿児島の尚古集成館に所蔵されている三代木村嘉平の金属活字は、江戸の薩摩藩邸で川本幸民の指導により製作したと見られている。

(3)『崎陽雑報』の刊行

慶應4年(1868)8月、長崎新聞局から『崎陽雑報』第1号が創刊された。その表紙には、中央枠内に「崎陽雑報 第一号』と表示され、左下側に「致遠閣発兌」と印刷されている。右肩には公許の印として角印の「長崎府印が捺されている。

『崎陽雑報』、第1号の表紙

『崎陽雑報』、第1号の表紙

表紙右肩の捺印「長崎府印」は、公に許しを得て刊行されたことを示す。

この年、江戸で刊行された親幕府派の新聞はすべて発行禁止となった。

「長崎府印」はここにある正方形の他に幅を狭くした角印も見られる。

『崎陽雑報』は、和紙を二つ折りした表紙のある冊子形新聞で、漢字とカタカナの活字を用いた活版印刷である。本文は1ページに10行×21字詰の罫線入りで印刷されている。内容は、海外の情報と国内通信、官報に代わる布告訓令や官吏任免など、新政府の意向に沿ったものになっている。不定期刊行で、第13号までの存在が確認されている。明治2年(1869)夏以降は、鋳造活字の製造に手間取り、発行中止となったと見られる。

本文に用いている漢字活字は、端正な細書きの楷書で、同じ字でも点画が微妙に相違するものが混在する。また、カタカナも同じ母型から鋳造されたと見られる字がある一方、点画に差がある字も含まれている。このことから、鋳造活字が間に合わず、木活字が多用されたのではないかと見られる。

長崎歴史文化博物館展示の『崎陽雑報』第1号レプリカ

長崎歴史文化博物館展示の『崎陽雑報』第1号レプリカ

最初のページに「崎陽雑報題言」が掲載されている。

文章は楷書とカタカナを用い、鋳造活字と木活字の混合と見られる。

このことから見ると、本木昌造の指導によって設けられた活字製造設備は、まだ実験室の規模から多きく超えることはなく、新聞発行に必要な活字類を揃えるには長時間を要し、より迅速に活字を製造できる技術が求められていたことが分る。

(4)『崎陽雑報』を刊行した「致遠閣」

『崎陽雑報』を発兌(刊行)した「致遠閣」は、それと類似の名称である佐賀藩の外国語学校「致遠館」が同じ時期に長崎に存在していることから、佐賀藩の「致遠館」から刊行したとする説もある。しかし、長崎府が発行する新聞を、わざわざ、佐賀藩の学校から刊行することは考え難い。

「致遠」の意味は、新聞の機能である「遠方の情報などを送り届ける」という、新聞の機能に関係する意味があり、長崎新聞局は、その別称として「致遠閣」と称したと見られる。

一方、佐賀藩の外国語学校は、慶應3年(1867)11月、アメリカ宣教師で長崎外語学校(後の広運館)の校長だったフルベッキを迎えて教師とし、翌年になって、加賀、薩摩、土佐など他藩の学生を広く受け入れ、「致遠館」と称した。この「致遠」の意味は、「遠い土地の人を招き寄せる」という意味で名付けたと見られる。

長崎新聞局が長崎府の付属機関であったことについては、長崎製鉄所の頭取だった本木昌造が、明治2年(1869)5月、長崎製鉄所で精米事業を営み、それによって得る利益金を長崎府の付属機関の運営に充てるとして、徒刑場、広運館(本学局・漢学局・洋学局)、新聞局、製鉄局を挙げていることからも分る。

長崎新聞局が発行した新聞以外の印刷物は、明治2年(1869)7月に出版した何幸五郎訳述『地球略解』巻之一がある。何幸五郎は、後に何幸五と称し、後述するギャンブル伝習の際に通訳を勤めた人である。また、明治3年秋とする長崎新聞局開版『改正長崎職員録』が知られている。その裏表紙に「明治三庚午秋」、「長崎新聞局開版」と朱印が捺してある。

(5)『崎陽雑報』の刊行中止

明治2年(1869)夏頃に発行された『崎陽雑報』第13号を最後として、長崎新聞局での新聞発行は中断されたらしい。

後藤吉郎等(BULLETIN OF JSSD、2002)によると、アメリカ議会図書館のギャンブル・コレクションの中に、「日本新政府より活字母型の注文を受け、印刷設備を整備するため5,000ドルを受領した」旨を記した1868年10月19日(明治1年9月4日)付け書簡の概要記録が残されている。

上海美華書館の1867年版活字見本帳によると、スモール・パイカ(第5号相当)を含む3種類のサイズを揃えており、それぞれ1字当たりの母型価格はすべて1.00ドルと表示されている。

この記録では、「日本新政府」となっているが、当時の状況を考えると、長崎府が新政府の認可を得て発注したものと推察される。これにより、長崎新聞局では活字母型の製作がネックとなっていたことが分る。また、長崎では、既に明治1年頃から上海美華書館との交流があったことも分る。

明治2年(1869)6月、製鉄所掛から府当局に提出された文書が『文書科事務簿』に保存されている。その内容を現代文に直して紹介する。

「昨年来、新聞局において活字判で印刷・出版しているが、西洋と同様の迅速製造技術がないため、昼夜、苦心している。このたび、アメリカ人活字師ガンブルが避暑のため長崎港に来泊するので、4ヶ月間、当局で雇い入れ、活字判製造技術を残らず伝習したい。そうすれば、長崎府としても莫大な功績となるので、許可をお願いする。」

つまり、長崎新聞局では、依然として活字の製造に手間取り、新聞発行に支障をきたしていたことが分る。なお、活字師ガンブルは英語読みではギャンブルとなる。

(6)ギャンブルの招聘と短期雇用

ギャンブルの招聘を要請したとみられる本木昌造は、明治2年(1869)8月、病気を理由に長崎製鉄所頭取辞職願を提出し、当局から慰留されたがその決意は固く、同年9月になって製鉄所頭取退職を認められ、新たに機械伝習方懸頭取を委嘱された。しかし、その後は長崎製鉄所に出社することはなかった。

同年(1869)10月になって、本木昌造は県当局から「貴殿は、かねてから活字判の製造技術を心得ているので、新聞局掛の者と相談して、早急に成功するよう尽力すること」とした文書を受けている。

この文書から見ると、ギャンブルの来訪は明治2年(1869)10月中に延期されていたと見られる。その理由は定かではないが、上海における人事上のトラブルや長崎での伝習準備のためであったと見られる。

ギャンブルは、1830年(天保1年)、アイルランドで生まれた。1847年(弘化4年)、17歳でアメリカに移住し、製本所に勤務した。その後、印刷所で訓練を受けて、1858年(安政5年)、28歳のときにアメリカ長老派教会のニューヨーク伝道本部から印刷技術者として中国の寧波(ニンポウ)に派遣された。寧波では華花聖経書房に勤務した。1860年(万延1)12月、同書房が上海に移転し、美華書館と改称したとき、共に移転した。

ギャンブルがアメリカの印刷所で訓練を受けていたころ、既にアメリカでは活字および活字版の複製技術として電気鋳造法(electrotyping)が実用化されていた。特に、聖書の印刷では、大量に印刷するため活字版の劣化が早く、この方法で活字版を複製して対応していたという。

(7)ギャンブルの伝習

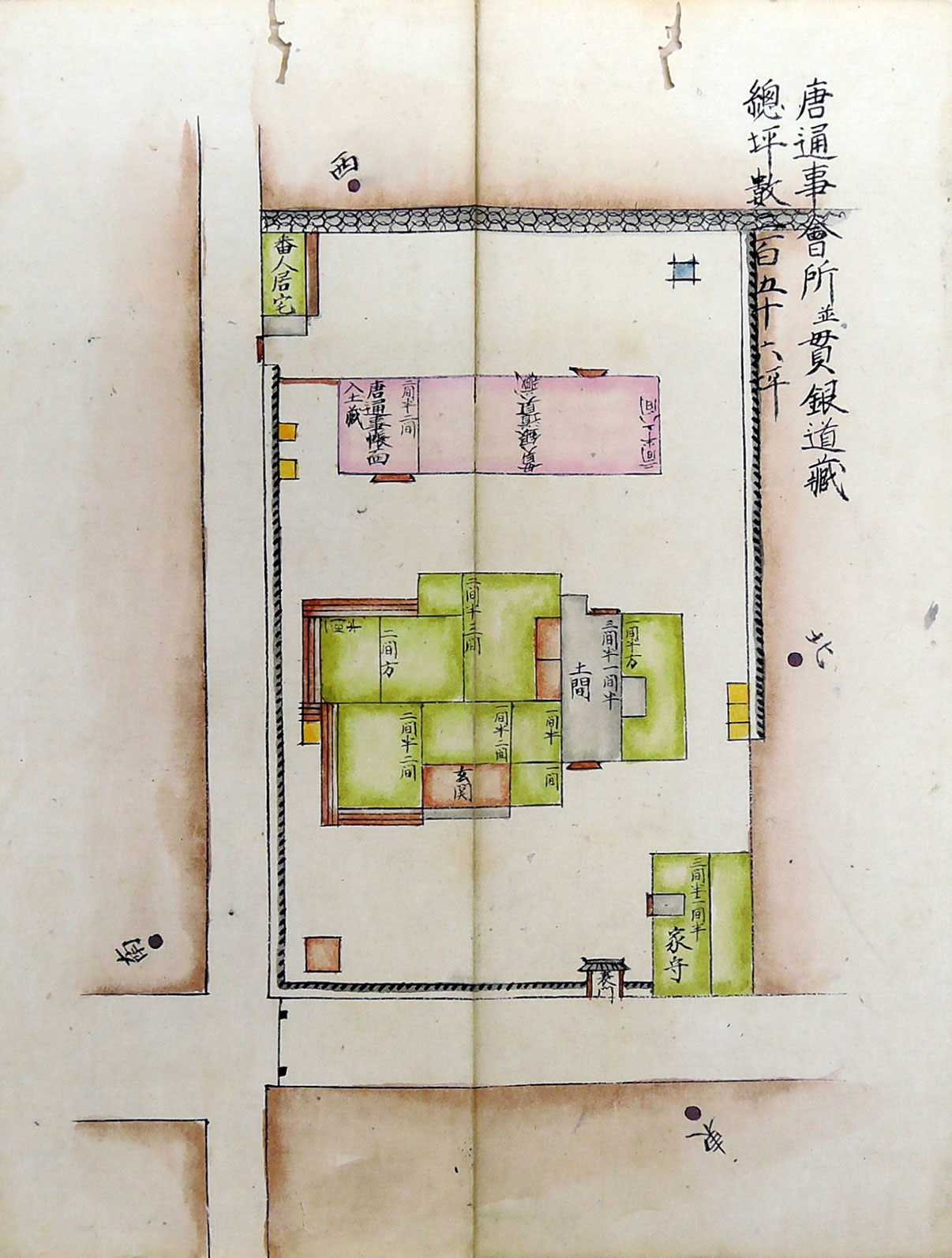

ギャンブルの来日に合わせて、明治2年(1869)10月、長崎興善町に在った元唐通事会所に活版伝習所が開設された。現在、その場所には長崎市立図書館があり、道路に面して記念碑が建てられている。

活版伝習所となった元唐通事会所の平面図

活版伝習所となった元唐通事会所の平面図

本絵図は国立公文書館所蔵の「長崎諸役所絵図」にある。

この絵図の下方に左右に通じる道路が現在の市役所通りである。

活版伝習所跡と唐通事会所跡の記念碑

活版伝習所跡と唐通事会所跡の記念碑

背後は長崎市立図書館で、市役所通りに面した角に建てられている。

伝習に参加した者たちは、長崎新聞局の活版製造部門・印刷部門の担当者と本木昌造とその一門の者たちであったと見られる。本木昌造は世話役を務めると共に、自らも進んで伝習を受けたと見られる。長崎唐通事出身で英語に堪能な何幸五郎がギャンブルの通訳を勤めた。

長崎で伝習を行うに際してギャンブルが持参した活版器材の内容は明らかではないが、中国側の資料『教会新報』によると、「中国鉛字・外国鉛字・東洋字と一切の器具を携帯して出掛け、東洋人に排字・印書・電気鋳銅版の諸法を教える」とある。ここで、東洋とは日本のこと、排字とは活字を並べて版に組むことである。携帯した一切の器具の中には、ガルヴァーニ電池・電解槽や鋳造器具などを主体として、その他、製本までを含めた一切の道具・資材一式であったと見られる。

伝習の結果として、同じく中国側の資料によると、「造字は模三、副一で、中国字一、日本字は大小字を全て備え、試しに組版印刷した書物として西洋字と日本字を合わせて訳した字典がある」と記録されている。

この中の「造字は模三、副一」については、「持参した活字を用いて作成した鋳型(母型)3セットと予備1セット」と解釈される。「組版印刷した字典」については、どのような字典であったか不明である。

伝習に当たって、上海美華書館における活字のサイズを決める号数システムについても、基礎知識として教えられたと見られる。この知識が無ければ、組版を的確に行うことができない。

上海美華書館は、上海で発行されていた『教会新報』(1868.12.19)に活字販売広告を掲載している。それには、大小の新鋳中国鉛字6サイズを販売するとして、第1号から第6号までの摺り見本とそれぞれの重量ポンド当たりの価格と個数を示している。また、別有第2号としてややバランスの悪い漢字摺り見本が示されている。書体はいずれも明朝体で、第1号から第6号までは電胎母型により鋳造されたもの、別有第2号は従来から製造されていたパンチ母型による分合活字(扁や旁などを標準化して組み合わせた漢字活字)と見られる。

それぞれの活字サイズの関係は、第1号は第3号の2倍角(2倍の幅)で、第2号は、第1号よりもやや小さく、第5号の2倍角、第5号は第6号の2倍角となっている。第4号は第3号と第5号の中間サイズとなっている。これらは、アメリカのシステムとヨーロッパのシステムを活字サイズに応じて組み合わせたものとなっている。

小宮山博史(『日本語活字ものがたり』)によると、上海美華書館の活字販売広告は、1869年7月12日(明治2年6月4日)まで、8回に亘って掲載され、最後の2回は別有第2号が除かれているとのことである。旧式活字の在庫がなくなったと見られる。

ギャンブルは、日本における伝習教材の一つとして、この活字販売広告を携帯品の中に加えた可能性がある。

ギャンブルの伝習内容について纏まった形での日本側の記録は今のところ見当たらない。

日本側が期待した「迅速」については、最大の時間を要する電胎母型の製作が中心であったであろうが、出来上がった活字の品質についても、使用に堪えない活字を大量に製作しては意味がない。そのため、迅速と共に高品質の活字を鋳造するために、ギャンブルは鋳造用手動ポンプを上海から持参して、使用方法を伝授した可能性がある。

(8)ギャンブル伝習後の動向

明治3年(1870)2月末にギャンブルによる伝習が終了して、活版伝習所は閉鎖された。ギャンブルの持参した活版製造用器具と印刷器材は長崎新聞局に引き取られた。

長崎新聞局では、ギャンブルの伝習に基づき活版製造設備の更新が行われ、人員を整えて活字の製造に取り組んだが、『崎陽雑報』の再刊は行われなかった。

明治3年(1870)5月、長崎県当局は製鉄所掛に対して、「以降、新聞局を製鉄局に付属させる」旨を指令した。これにより、長崎新聞局は、長崎県付属から長崎製鉄所付属に変更された。同時期に。民部権大丞山尾庸三は横須賀・横浜製鉄所と長崎製鉄所(共に県営)を総括して、経営の全てを委任されることとなった。

長崎新聞局が長崎製鉄所に付属されて以降の事柄については、次回の「山尾庸三と長崎製鉄所」で述べることとする。

一方、ギャンブル伝習に協力した本木昌造は、伝習で製作した活字母型の副1を譲り受けたのではないかと思われるが、確証はない。その他には、複数ある器材のごく一部のみであったと見られる。また、上海美華書館の活字販売広告も少なくとも1枚は入手した可能性がある。

本木昌造は、伝習を終了した直後に、長崎製鉄所を退職している。かねてから取り組んでいた私塾の経営を本格化させるため、知人・友人の資金的協力を得て、長崎新町に新街私塾を設立し、さらに、教材としての教科書・参考書印刷のため新街私塾に付属させて新町活版所(印刷所)と新町活字製造所を設立した。本件については、追々、述べることとする。

2018年5月30日 稿了