【はじめに】

平野富二の生まれた引地町の周辺には、長崎の長い歴史に関連する史跡が存在する。それは、桜町牢屋・三ノ堀・地獄川である。これらの史跡には、その痕跡を示すものは僅かであり、説明板や表示もない。平野富二の生誕地をおとずれたついでに、平野富二を生み、はぐくんだ長崎の土地とその歴史をしることも意義あることと思う。

今回は、シリーズの最初として「桜町牢屋」について紹介する。

────────

【平野富二との関わり】

引地町にある町司長屋の前面道路の反対側に、かつては高さ2間(約3.9m)の石垣が積まれ、その上に桜町牢屋があった。

平野富二の父矢次豊三郎は、天保14年(1843)から弘化1年(1844)にかけて、加役として牢屋・溜牢取締掛を勤めていた。[1] 住んでいた町司長屋のすぐ前に牢屋の裏門があったので、牢屋への通勤にはものの1分とは掛からなかった。

母方の祖父神邉隆庵は、町年寄支配御役医師として桜町に居住し、世襲の牢屋医師を勤めていた。このことから、豊三郎は、同じ職場で隆庵と親しくなり、隆庵の娘み祢(みね)と結婚することになったと見られる。

豊三郎とみ祢は、ともに文政6年(1823)の生まれで、このとき数え年21歳だった。天保14年(1843)10月19日には長男和一郎が生まれている。

────────

【「桜町牢屋」の歴史】

桜町牢屋のあったこの地には、もともとキリシタン墓地があった。慶長5年(1600)、その墓地を炉粕町に移して、南馬町(現、馬町)の坂際にあった牢屋をその跡地に移転させたと記録されている。[2]

初期の牢屋はたいして大きなものではなかったとみられる。現在、絵図で知られている牢屋の敷地は、桜町の一区画の多くを占め、残るは桜町通りに沿った細長い町地のみである。後に述べるサン・フランシスコ教会(修道院)がこの細長い敷地に建築されたとは考え難い。

慶長10年(1605)、桜町の東南に隣接する荒れ果てた傾斜地を削って平地化し、引地町が造成された。削り取られて崖となったところに石垣を築いて引地町との境界とし、石垣に沿った道路を引地町通りとした。この造成工事によって、桜町牢屋はその敷地や規模が変更された可能性がある。

桜町と勝山町の間に、慶長1年(1596)に開削された三ノ堀(次回で紹介する)があったが、このとき、その一部が埋められたとされている。[3] 寛永年間の中頃(1623年前後)に描かれたとされる「寛永長崎港図」によると、引地町はすでに描かれているが、三ノ堀はそのまま残っている。主要道路の通る所だけを埋め立てたと見られる。

慶長16年(1611)、桜町牢屋に隣接した土地にフランシスコ会の修道士たちによってサン・フランシスコ教会(修道院)の建設が始められた。しかし、慶長19年(1614)の禁教令により破壊された。宣教師をはじめとして多くの潜伏キリシタンが捕縛され、牢屋に収容されたと云う。[4]

現在、長崎市役所別館前の歩道脇に長崎さるく説明板「サン・フランシスコ教会(修道院)跡」が立てられている。

寛文2年(1662)3月、筑後町から出火した大火は、当時の長崎66ヵ町のうち63ヵ町を焼失するという大惨事となった。このとき、桜町牢屋も類焼したが、すぐに再建されたと云う。

この桜町牢屋の再建に合わせたかのように、寛文3年(1663)、引地町に初めて町使長屋が建てられた。(当時は、「町司」を「町使」と表記していた。)

────────

【桜町牢屋の規模と構造】

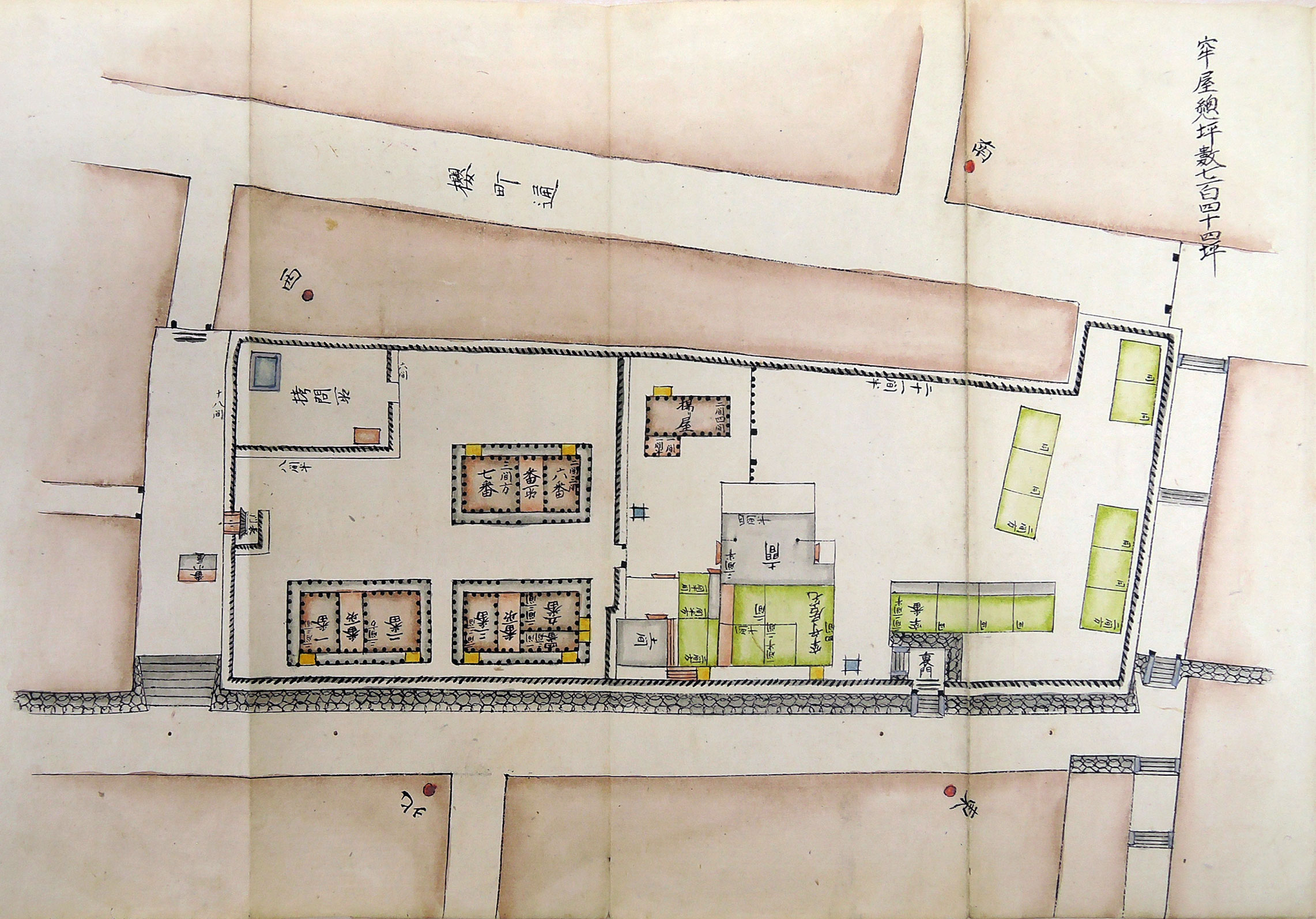

桜町牢屋に関して、長崎歴史文化博物館に所蔵されている「長崎諸地図」に、その敷地と建物の寸法・配置をあらわした絵図がある。

その絵図によると、敷地の惣坪数は744坪(約2,880㎡)余りで、外塀の長さは、絵図の左手表門側19間2尺(約38.0m)、右手の勝山町側17間半(約34.4m)、下方の引地町側45間(約88.5m)、上方の桜町側46間5寸(約91.6m)、折廻し50間5尺(約99.3m)と記されている。

敷地は大きく二つの区域に分けられている。表門を入った区域は厚い練塀で囲われ、拷問所と3棟からなる獄舎がある。この区域の奥は、中門のある練塀を隔てて別の区域となっている。そこには、牢守居宅と牢番長屋があり、さらに、揚り屋が2ヶ所に分かれて建てられている。

絵図の上方に描かれた長い練塀の外は桜町通りに面した細長い町地となっている。また、絵図の下方は長い石垣に沿って引地町通りとなっている。

敷地の右端は、上方が桜町通りに面するまで突出している。これは、三ノ堀を埋め立てて新たに造成した土地と見られる。そこには5室の牢番長屋と番所付き揚り屋1室からなる連棟長屋が建てられている。

絵図に示された桜町牢屋の敷地が確定したのは、建設中の教会が破壊撤去され、引地町が造成され、三ノ堀が埋め立てられた後と見ることができる。

この「長崎諸地図」よりも後に作成されたと見られる「長崎諸役場絵図」が国立公文書館に所蔵されており、その中に「桜町牢屋絵図」がある。

この絵図に記されている惣坪数744坪と敷地の外形は、先に述べた「長崎諸地図」と一致している。しかし、建物の配置を見ると、揚り屋は1棟のみで、その規模が縮小されている。それに応じて牢守居宅や牢番長屋も規模や配置が変更されている。

この絵図に記されている惣坪数744坪と敷地の外形は、先に述べた「長崎諸地図」と一致している。しかし、建物の配置を見ると、揚り屋は1棟のみで、その規模が縮小されている。それに応じて牢守居宅や牢番長屋も規模や配置が変更されている。

宝暦年間(1757~1763)に、土地が狭いために揚り屋を2棟とも取り崩し、新たに4間 × 2間(約7.9m × 3.9m)の1棟を中門の北隅に新築したとされている。[6] したがって、この絵図は宝暦年間以降に描かれたことが分かる。

なお、この絵図に表示されている方位は、南北が誤って逆に記されている。

────────

【矢次豊三郎の勤務】

平野富二の父矢次豊三郎は、前に述べたように、一時期、牢屋・溜牢取締掛を勤めていた。

牢屋は、当初、未決および既決の犯罪人を収容していたが、寛延(1748~1750)の頃に、主として既決囚のみを収容した。[6] 牢守と牢番が居住して看守に当たっていたが、町司はここに日勤で詰めて取り締まりを行い、また、囚人を移送するときの監護もその役目であった。

溜牢は、寛延1年(1748)に桜町牢屋が狭くなったため、浦上村馬込郷(当時)に屋舎を新設し、町人を対象とした未決囚を収容した。[6] 矢次豊三郎が勤務していた頃は、刑を終えた無宿で無職の者たちを収容し、寄せ場の細工所に通わせて職業訓練を行っていた。「長崎諸役所絵図」の中に「溜牢絵図」が含まれており、その規模と構造が分かる。

矢次豊三郎の在勤中に、桜町牢屋で無宿人宗助が首つり自殺をはかった事件があり、また、溜牢では大阪無宿人の入れ墨治兵衛が雪隠(トイレ)の内壁を破って逃亡する事件があった。[7] 矢次豊三郎はその責任を問われて処分をうけたが、任期を終えたときには、「万端、行き届き勤務した。」として御目付からお言葉とご褒美を貰ったと「矢次事歴」に記録されている。

────────

【本木昌造の揚り屋入り】

桜町牢屋の揚り屋は、士分以上の罪人を拘禁する所であった。安政4年(1857)5月に起こった蘭書器物売り捌き事件で多くの逮捕者があったが、本木昌造は士分扱いとして、同年閏5月18日から翌年2月30日まで、この揚り屋に入牢していた。

「揚り屋」と「揚げ屋」は似た表記ではあるが、「揚げ屋」の方は、遊女を置き屋から呼んで遊興するところであるので、天国と地獄の違いがある。

当時、有力大名が自藩の海防強化のためにオランダ語の洋式造船・大砲鋳造・砲台築造などの科学技術書やそれを読むための語学書を盛んに買い集めていた。結果として、輸入量が限られていたことから品薄となり、市中で高価に取り引きされていた。

オランダの協力により長崎海軍伝習所が開設されるに当たって、通訳官として従事するオランダ通詞たちの勉学に支障をきたすようになっていた。そのため、オランダ書籍を復刻する目的で長崎奉行所西役所内に長崎活字判摺立所が設立された。本木昌造は活字判摺立方取扱掛に任命されて、ここに勤務していた。

本木昌造は、病気を理由に揚り屋入りを許された後も、「預かり」として自宅謹慎が同年11月28日まで続いた。

本木昌造が拘束されていた安政4年(1857)5月から翌年11月までの期間は、オランダからカッテンディケの率いる第二次オランダ教師団が来日して、海軍伝習とともに、ポンぺによる西洋医術の伝習、インデルマウルによる活版伝習、ならびに、ハルデスによる製鉄所の建設具体化がなされた時期であった。

外出は禁じられていたが外部との接触は可能だった本木昌造は、専ら自宅において鋳造活字の各種製造法について研究に明け暮れた。

私見ではあるが、長崎歴史文化博物館に保存されている「本木昌造活字版の記事」稿本は、この時に実験した蝋型電胎法の成果を記録したものと見られる。

自由の身となってから、その成果が『和英商賈対話集 初編』と『蕃語小引 数量篇』上巻の刊行として示された。しかし、本木昌造は「未だ精に至らず」としている。

────────

【備考】

[1] 加役とは、本来の職務とは別に年ごとに持ち回りで分担する業務のことである。

[2] 『長崎実録大成』(丹羽漢吉・森永種夫校訂、正編、長崎文献社、昭和48年12月)、『長崎治役人総覧』(籏先好紀著、長崎文献社、2012年10月)

[3] 『新長崎市史』(第二巻近世編、長崎市、平成24年3月)

[4] 『長崎県の歴史散歩』(山川出版社、2005年6月)、『ナガサキ インサイトガイド』(Vol. 1、社団法人ナガサキベイデザインセンター、2010年10月)

[5] 「建碑趣意書」参照。

[6] 『長崎市史』(地誌篇名勝旧跡部、長崎市役所、成文堂出版、昭和42年再刊)

[7] 『犯科帳』(森永種夫校訂、第九巻、犯科帳刊行会、昭和36年)