山尾庸三については、すでに本シリーズの「官営時代の長崎製鉄所(その2)」(2018年2月)で触れているが。本稿では、山尾庸三が長崎製鉄所と関りを持つようになった経緯を述べ、山尾庸三の略歴を紹介した後、長崎新聞局の活版製造設備を工部省に移管した経緯について、やや詳しく述べる。

1)山尾庸三と長崎製鉄所との関わり

山尾庸三が、明治4年(1871)1月7日の夜、長崎に到着して、9日から長崎製鉄所に出向いて帳簿調査を行い、平野富次郎が長崎製鉄所の責任者としてこれに対応したことについては「官営時代の長崎製鉄所(その2)」で触れた。

そもそも、山尾庸三が長崎製鉄所に関りを持つようになったのは、長崎府判事で長崎製鉄所の責任者となっていた井上聞多(馨)の働きによると見られる。

明治2年(1869)3月12日、井上聞多は国の施政上の意見十数ヶ条を参与副島種臣に提出してる。その中の1条に、「諸器械・船等を外国へみだりに注文または買入することを厳禁すべし。是非とも横須賀・長崎両所において作るべし。ついては、山尾庸三を横須賀へ全任これ有り候はば、長崎と申し合わせて、死力を尽くさんと欲す。」と述べている。

この意見書を受けてか、イギリス留学から帰国して郷里に居た山尾庸三は、明治3年(1870)4月、新政府に出仕して民部権大丞兼大蔵権大丞に任じられ、横須賀製鉄所事務取扱となった。

ところが、井上聞多が会計官判事として大阪在勤(同年6月21日辞令)となって長崎製鉄所の経営に関われなくなったためか、同年5月3日、山尾庸三は横須賀・長崎・横浜製鉄所の総管と細大事務を委任されることになった。つまり、長崎製鉄所を含めた3製鉄所の総括責任者となったことを示している。

明治2年(1869)7月8日、民部省が新設され、これによって政府直轄の府県行政を中央の管轄・指揮のもとに一体化した。同年8月12日、大蔵省の主導により、民生実務一本化のため、民部・大蔵両省が合併した。同年10月28日には横須賀・横浜両製鉄所を神奈川県から本省に移管した。

しかし、長崎製鉄所は長崎府付属のままで民部・大蔵省の管轄下にあった。この頃の長崎府は、衰退の一途を辿る貿易に対処するため、立神ドックを建設することによって大形船舶の長崎入港を促し、それによって長崎を活性化させる動きが始まっていた。

明治3年(1870)7月10日、民部省は大蔵省から独立した。さらに、同年閏10月20日、工学開明・百工褒勧を目標として工部省が民部省から独立した。冒頭に述べた山尾庸三の長崎出張は、長崎製鉄所を長崎県から工部省直轄として継承するための予備調査を行うものであった。

その頃、1871年5月16日(明治4年3月27日)付けの英字新聞『The Far East』に、「長崎の飽ノ浦工場は、日本で最も有効な生産工場の一つであるにも関わらず、現在、休業状態にある。その直接の原因は、現地採用者による公金の遣い込みで、目下、政府による調査が行われている。」と報じている。

山尾庸三の調査結果を受けて、長崎製鉄所で行われた不正経理操作の首謀者とその一味は摘発・処分された。平野富次郎は長崎製鉄所本局である飽ノ浦製鉄所とは分離運営された小菅修船場の経営に携わっていたため嫌疑を免れたが、長崎製鉄所全体の経営責任者の立場として、明治4年(1871)3月16日に退職した。

平野富次郎が長崎製鉄所を去って3週間後の4月7日、山尾庸三が再び長崎に出張して来て、長崎製鉄所と小菅修船場を長崎県から正式に受領して、工部省の管轄下に入れ、長崎造船所と改称した。

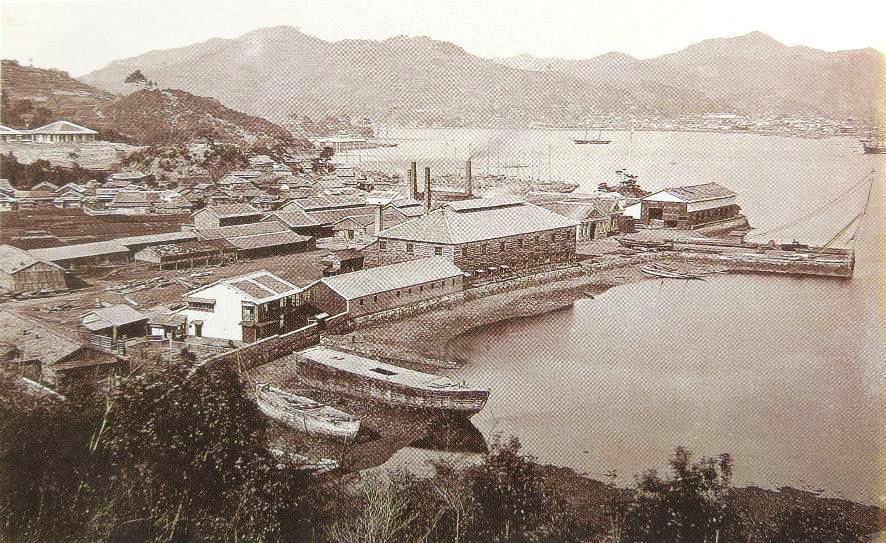

図17‐1 明治5年(1872)頃の長崎造船所(飽ノ浦)

(「上野彦馬明治初期アルバム」から)

工部省に移管されて約1年経った頃の様子を示す。

鍛冶場の煙突から煙が出ており、岸壁沿いの工場建物が新設されている。

2)山尾庸三の略歴

山尾庸三は、天保8年(1837)10月8日、村役人山尾忠治郎の三男として周防国吉城郡二島村長浜(現、山口県秋穂二島)に生まれた。

嘉永2年(1849)、13歳で萩に出て繁沢家(藩の重臣で、二島村長浜を給領地としていた)に奉公し、その家来となる。かたわら柳生新陰流師範内藤作兵衛の下で剣術を学んだ。

安政3年(1856)夏、藩命により修学のため江戸に上り、江戸三大道場の一つである斎藤弥九郎の練兵館に入門し、そこで学んでいた高杉晋作(木戸孝允)から弟のように可愛がられたという。

〔洋学修業〕

文久1年(1861)1月、函館奉行所所属の幕府貿易船「亀田丸」がロシア沿海州に派遣されることを知り、藩主の許可を得て箱館(函館)に赴いた。同年4月、幕史北岡健三郎に随行して「亀田丸」に乗り組み、ロシア領ニコライエフスクとアムール地方に渡航し、同年8月、箱館に戻った。箱館では洋学者武田斐三郎の諸術調所に入門して洋学を学んだ。ここには、洋学修業中の野村弥吉(井上勝)が学んでいた。

文久2年(1862)9月、長州藩は小姓役の志道聞多(井上馨)に御用掛を命じて、蒸気船壬戌丸(原名ランスフィールド、448トン)を購入した。江戸に戻っていた山尾庸三は、志道聞多と共に乗り組みを命じられたが、船長と意見が合わず、乗り組みを免じられた。

同年11月、高杉晋作らと共に外国公使襲撃計画を行ったが、世子毛利元徳の命令により中止となり、江戸の藩邸で謹慎を命じられた。謹慎中に同志と血盟書を作り、御楯組と称して、同年12月12日、品川御殿山に建築中のイギリス領事館焼き討ちに参加した。この焼き討ちには、高杉晋作・久坂玄蕃・志道聞多・伊藤俊輔(博文)・山尾庸三ら総勢12名が加わった。

文久3年(1863)1月21日、長州藩が横浜で木造帆船癸亥丸(原名ランリック号、283トン)を購入し、同年3月、山尾庸三は測量方として乗り組んだ。船将は航海術を学んだ野村弥吉で、品川から兵庫までの回航を命じられた。

〔イギリス密航留学〕

この頃、藩重役周布政之助は、野村弥吉と山尾庸三の2人をイギリスに留学させるため、諸方に斡旋を依頼していたが、同年4月18日、志道聞多を加えた3人に、藩主の黙認による海外渡航のため5年間の「暇」を申し渡された。このとき、山尾庸三は身柄を「一代士雇」に準ぜられ、海軍修業として稽古料200両を世子毛利元徳から賜った。

これに次いで、京都藩邸の内用掛伊藤俊輔と江戸詰めで蒸気船壬戌丸乗組員の遠藤謹助が加わり、同年5月12日、伊藤俊輔(22歳)・井上聞多(28歳、旧姓に復す)・野村弥吉(20歳)・遠藤謹助(27歳)と共にイギリスに密航のため横浜を出航した。山尾庸三は26歳だった。

上海でロンドンに戻る2隻の帆船に分乗してイギリスに向かった。伊藤と井上は同年5月末、野村・遠藤・山尾はそれより10日程遅れて上海を出航し、同年9月中旬、山尾等3人はロンドンに到着した。同月23日、伊藤と井上の2人はロンドン港に入港した。

井上と山尾は画家クーパー家に下宿し、伊藤・野村・遠藤はUCL(ユニヴァーシティ・カレッジ、ロンドン)の教授ウィリアムソン家に下宿し、英語の勉強のためUCLの法文学部の聴講生となり、分析化学の講義などを専攻した。

図17‐2 ロンドンに於ける長州ファイブ

図17‐2 ロンドンに於ける長州ファイブ

前列右が山尾庸三、左が井上聞多

後列右が伊藤俊輔、中央が野村弥吉、左が遠藤謹助

ロンドンに落ち着いて勉学を始めて半年ばかりのとき、現地の新聞でアメリカを中心とした四国連合艦隊が下関を砲撃するかもしれないとの報に接し、伊藤・井上の2人は急ぎ帰国の途に就いた。

元治2年(1865)6月21日、薩摩藩の海外視察員と留学生の一行19人がロンドンに到着した。視察員は新納刑部・松木弘安・五代友厚・堀壮十郎の4人だった。同年7月2日、野村・遠藤・山尾の3人はグラヴァー商会の周旋で薩摩留学生の宿舎を訪問している。

山尾庸三は、井上聞多が帰国した後、UCL近くのクーパー家に一人暮らしをしていた。そのため、薩摩留学生たちと頻繁に接触し、各地を案内している。

長州藩の3人は、藩からの送金がとだえ、学費に窮していた。山尾庸三は、カレッジを退学して造船技術を習得するため、スコットランド地方のグラスゴーに行くことにしていたが、旅費が工面できず、薩摩留学生たちから義援金16ポンドを出して貰ったという。

改元して慶應1年(1865)となった秋ごろ、山尾庸三はロンドンからグラスゴーに移り、昼間は同地にあるネイピア造船所で徒弟・見習工として働きながら、アンダーソン・カレッジの夜学に通って工学を修めた。

ロンドンに滞在していた遠藤謹助は、慶應4年(1868)1月ごろ、病気を理由にロンドンを発ち、同年4月に帰国した。

〔帰国〕

明治1年(1868)11月17日、井上弥吉(渡英時は野村)と共に山尾庸三はイギリス留学から帰国し、横浜本町4丁目の中蔦屋半兵衛方に身を寄せた。翌日、江戸の木戸孝允に宛てて連名で書簡を送り、指図を仰ぐと共に、7、8日滞在したのち、蒸気船で馬関(下関)に帰るとしている。

同年11月21日、山尾庸三は、井上弥吉と同道して東京の木戸孝允宅を訪問した。その後、井上弥吉と共に長州に戻り、山口の藩庁に復命した。翌明治2年(1869)1月、山尾庸三は山口藩海軍局教授方助役を命じられ、造船学を藩の子弟に教えた。同年2月3日、藩当局はイギリス留学から戻った2人に対して各30両の慰労金を下賜している。

〔新政府に出仕〕

その後、山尾庸三は木戸孝允の招きに応じて東京に上り、明治3年(1870)4月9日、民部権大丞兼大蔵権大丞に任じられ、横須賀製鉄所事務取扱を仰せ付けられた。次いで、同年5月3日、横須賀・長崎・横浜製鉄所総管細大事務委任を仰せ付けれた。同年7月10日、民部省と大蔵省が分離したのに伴い、同月13日、民部権大丞専任となった。

同年閏10月20日、民部省の一部を継承して工部省が設置された。工部省の設置は山尾庸三が辞職を覚悟して政府に迫った結果と言われている。同月22日、山尾庸三は工部権大丞に任じられた。

明治4年(1871)4月、工部学校の設置を建議し、同年7月23日、工部大丞に任じられた。同年8月14日、工部省に工学寮と測量司が開設されるに伴い、同月15日に工学頭兼測量正に任じられた。同年12月4日になって工部少輔に任じられ、明治5年(1872)10月27日、工部大輔に昇進した。

工学寮に工学校(後の工部大学校)を開設するに当たって、訪欧中の工部大輔伊藤博文にイギリス人お雇い教師の人選を依頼した。伊藤博文は、明治4年(1871)11月に横浜を発って岩倉使節団の副使として参加していた。その結果、明治6年(1873)6月、工学博士ヘンリー・ダイアー以下9人が選ばれて来日した。

明治10年(1877)2月1日、工部卿の不在中、御用弁のため毎日太政官へ出勤することになった。明治11年(1878)3月5日、議官を兼任、明治13年(1880)2月28日、工部省のトップである工部卿に任じられた。

〔工部省退官後の余生〕

明治14年(1881)10月、参事院議官に転じ、明治15年(1882)7月、工学会会長となり、明治18年(1885)12月、宮中顧問官兼法制局長官となった。

図17‐3 山尾庸三の肖像写真

(萩博物館図録『日本工学の父 山尾庸三』、口絵写真より)

『明治十二年明治天皇御下命「人物写真帖」』(三の丸尚蔵館図録)に

明治13年(1880)、44歳の頃の写真がある。

本写真は容貌から見てそれよりやや後に撮影されたと見られる。

明治20年(1887)、華族に列せられ、子爵となった。大正6年(1917)12月21日、東京市麻布区東鳥居坂町5番地の自宅で逝去した。享年81。

山尾庸三は、技術者としてだけでなく、技術の持つ多様な側面を国政の場に役立てようとした。国家富強のための人材育成として、技術者養成のための工部学校を設立し、障碍者教育のために盲唖学校の設立に協力した。その性格は、地位や名誉に拘泥することのない、人間味豊かで、控えめな人であった。

3)長崎新聞局の工部省移管

民部省は、布達など一切の文書を、書写の手間を省くため、整版で印刷して公布するようになったが、さらに一層、簡便迅速に行うためには活字以外にはないとして、明治3年(1870)10月12日付け弁官(太政官)宛て文書で、活版印刷設備の導入を申請した。

その文書には、当節、長崎県で活字が開発され、殊の外、人手を省き便利であると聞いているとし、代価については、上海に注文すれば中小の漢字・カタカナ活字とも、併せて5千両ほとになるとして、長崎新聞局によるギャンブル伝習の結果と上海美華書館からの活字母型購入の情報を述べている。

このように、民部省が活版印刷設備の導入を希望していたにも関わらず、長崎県は、同年11月20日付け弁官宛て文書「活字版器械、大学付与の儀伺い」を提出た。

その文書には、長崎製鉄所付属新聞局がギャンブルにより活字鋳造法等を関係者に伝習させ、現在、活字の製造に専念している。しかし、長崎県では経費ばかり掛かって、それほどの役には立たない。したがって、大学が希望するならば、活字原字・諸器械に関係者一同を添えて差出したい、としている。

これに対して大学(後の文部省)は、同年12月15日付け文書で、申し立て通りすべてを受け入れたいとして、弁官に対して長崎県に通知することを依頼した。

ところが、翌明治4年(1871)1月、長崎製鉄所を長崎県から工部省に移管するため、事前調査として長崎に出張してきた民部権大丞山尾庸三は、応対した平野富次郎と共に帳簿調査に集中したためか、長崎新聞局の設備と人員を大学に移管させようとしている事実は知らなかったらしい。

その後について、『工部省沿革報告』の「長崎造船局」の項によると、「明治4年4月7日、工部権大丞山尾庸三は、長崎に至り、同所製鉄所および小菅修船架を長崎県庁より受領し、工部省十一等出仕岡部仁之助(利輔)にその経営を委任した。この際、太政官が長崎県庁に命じて、製鉄所付属の活字製造器械を大学南校に交付させようとしていることを知り、‥‥」とある。

このことに関して、牧治三郎が執筆した「製鉄所活字局移管の経緯」(「いんさつ明治百年⑬」、『日本印刷新聞』、昭和41年11月14日)には、次のように紹介している。

「明治4年3月、崎陽製鉄所御用のため工部省山尾権大丞が長崎県庁に出張して、製鉄所財産の移管について目録と引合せを行った際に、活字製作ならびに新聞紙局の活字および諸機械類の一部が除かれていたので、山尾は、県知事にこれを質した。ところが知事のいうには、『活字製造施設は、先に太政官から大学南校へ移譲するよう鞭撻がきているので、ご質問の部分は財産目録から除いた。』と答えた。

しかし、山尾は、『工部省の事業計画には、活字製作も入れてあるので、活字機械まで南校へ渡されては事業計画の変更で、今さらそれはできない。一応、太政官に伺いを立てるまで、引渡しを延期してもらいたい。』と告げて帰京し、伊藤工部卿と相談の上、4月7日付けで、次のような公文書を太政官に提出して善処方を申し入れた。」

大学では、既に長崎県の活字と器械類を南校で必要としているとして受け入れを表明していたが、長崎県から、工部権大丞山尾庸三の談判により器械類ならびに関係者共、工部省に引き継ぐことになったと通知された。大学はこれを工部省の横取りで不条理千万とした。

これを受けて工部省は、同年4月7日付けの弁官宛て文書「長崎製鉄所所属活字器械 大学南校へ御渡の儀に付 申立」を提出して、活字製作は工部省に一局を設けること、長崎でこれまで製作した活字は残らず南校に渡すこと、希望の者には活字を相応の価格で供給すること、とした。なお、『工部省沿革報告』によると、山尾庸三は次のように上申したと記録されている。

「今や人事多端の日に当たって、活字の功用は欠くことができない。およそ政府布告・日誌等のように速やかに公布を要するものは、活字を用いて印刷すれば、その敏捷なことは以前の比ではない。また、この功用を一般市民が知ることになれば、その内、新聞紙等を発行し、活字の需要が生まれるのは間違いない。したがって、工部省中に更に一局の製造所を設け、広く活字の販売を許し、勉めて印刷業を勧誘することを請願する。」

その結果、活字製造器械は工部省が領収し、既成の活字は南校に交付された。

その後の動向を述べると、工部省は、明治4年(1871)11月22日、勧工寮活字局を東京赤坂溜池葵町の旧伊万里県出張所跡(もと、佐賀藩松平肥前守中屋敷跡の一部)に開設し、長崎新聞局活字一課の設備と人員を移転させた。なお、明治6年(1873)11月になって、勧工寮が廃止されたため、製作寮の所管となった。

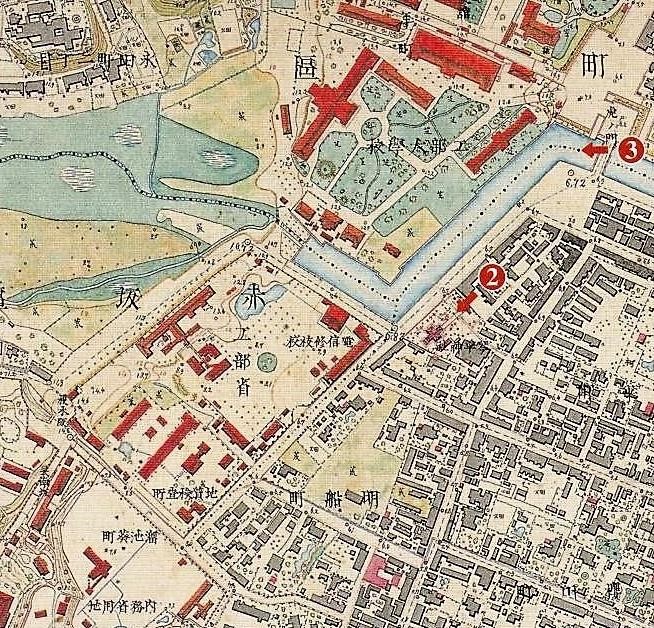

図17‐4 工部省勧工寮活字局の所在地

図17‐4 工部省勧工寮活字局の所在地

(明治16年測量「五千分一東京図」より)

図の中央左寄りに「工部省」と表記された一画が松平肥前守上屋敷で、

「地質検査所」と表記された辺りに勧工寮活字局があったと見られる。

ごく最近まで、ここには財務省印刷局の虎ノ門工場があった。

外堀を隔てた北側に「工部大学校」が表示されている。

その間、長崎製鉄所を退職した平野富二は、本木昌造の活版製造事業を受け継いで東京に進出し、崎陽新塾活版製造所を開設して、一般需要者に向けて活字・活版の販売を開始した。

これを受けてか、明治6年(1873)4月になって、勧工寮活字局も新聞広告により一般向けに活字販売を開始し、官民の間での劇烈な販売競争となった。

当時の勧工寮活字局の活版製造設備は、平野富二が調査した「明治6年 記録」によると、次の通りである。設備別に区分し、用語は分かり易く修正した。

活字母型:二号 5,000個、三号 6,000個、四号 3,000個、五号 5,000個、

(概数) 七号 300個、西洋 300個。

活字鋳造設備:ハンド・マシン・ポンプ 1 丁、メタル釜 1ッ、キャスチング・

マシン 1丁。

その他道具類:活字尻切道具 1揃、紙締め 1梃、ガルヴァ用型枠締め 1丁、

スペース鋳型 2梃。

印刷機:ハンド・マシン 1丁、ろーる・マシン 2丁。

明治7年(1874)8月になって、製作寮活字局は印刷関係設備一切を正院印書局に引渡した。これによって、政府各省に分散されていた印刷設備の印書局への集約完了した。

一方、南校(後、大学南校)は、幕府の蕃書調所を起源とする教育機関で、蕃書調所から伝えられた活版印刷設備があった。しかし、洋書の復刻印刷を主としていたため、漢字・仮名文字の活字は所有していなかったことから、長崎新聞局の活字と製造設備を必要としていた。明治4年(1871)になって、大学南校の印刷設備は大学東校に移管され、文部省が新設されるに伴い、文部省活版所(通称)となった。その間、大学は、上京中の本木昌造に活版御用を申し付け、活字供給の道を付けた。これが平野富二の東京進出の契機となる。

山尾庸三は、明治4年(1871)1月、長崎製鉄所での帳簿調査で真摯な態度で対応た平野富次郎に好感を抱き、近代産業の根幹をなす造船業の発展に一身を捧げる覚悟であることを知った。これを機に。平野富二(改名)は、東京に於いて山尾庸三から多大の協力を得ることになる。二人の交流については、拙著『明治産業近代化のパイオニア 平野富二伝』で記述してある。

2018年6月25日 稿了