はじめに

活字を組んで印版とすることによって在来の木版と同様に手刷りで印刷することは出来るが、手間を掛けずに能率よく印刷するためには、活版印刷機が必要となる。

平野富二は、本木昌造から委託された活字製造事業を発展させるために、活版印刷の普及に努力して来たが、高価で品薄の外国製活版印刷機が更なる普及を妨げていることに着目して、これを国産化して、広く一般に販売することを決意した。

国産化した機種は、手引印刷機、ロール印刷機と足踏印刷機の3機種であるが、神田和泉町で手掛けた機種は手引印刷機とロール印刷機までであった。

本稿では、神田和泉町の活版製造所において平野富二が、どのようにして活版印刷機の国産化を果たしたかを中心に述べるが、必要に応じて築地移転後の事柄についても触れることになる。

続いて、わが国における活版印刷機導入の歴史と本木昌造・平野富二の活版印刷機との関わりについて述べる。

(1)活版印刷機の国産化に着手

平野富二は、本木昌造から活字製造事業を引き受けた当初から、活版印刷を全国的に普及させる手段として、活版印刷機の国産化と販売を課題として持っていたと見られる。

<最初の活版印刷機の販売広告>

平野富二が、神田和泉町にあった東校構内の門長屋に長崎新塾出張活版製造所の設営を開始したのは、明治5年(1872)7月20日前後であるが、それから約3ヶ月後の10月下旬になって、『新聞雑誌』、第66号に広告「崎陽新塾製造活字目録」を掲載している。

その広告の中で活版印刷機について、美濃二枚摺印刷器械と半紙二枚摺印刷器械の2機種を挙げ、その他活版印刷に必要な諸品も製造できるとしている。

ここで「美濃二枚摺」とは、美濃判2枚分の印刷を一度に印刷できる大きさの印刷機のことで、「半紙二枚摺」も同様である。ただし、印刷機としての表示サイズは、美濃二枚摺1.44尺×2.1尺(436mm×636mm)、半紙二枚摺1.18尺×1.58尺(358mm×479mm)としており、用紙サイズよりもかなり小さい。

これより先の明治5年(1872)8月14日付けで発行された『横浜毎日新聞』の横浜活版社から出された広告には、「東校表門通り文部省活版所内に於て右活字幷銅板製造発売致し候」として、活字と版組に必要な副資材を製造・発売すると述べるだけで、活版印刷機のことについては触れていない。

これによって、8月中旬に活字・活版の製造・販売体制が整い、10月下旬になって活版印刷機についても製造・販売できる体制が整いつつあったことが分かる。

それでは、10月下旬から販売を宣告した2機種の「印刷器械」とはどのようなものであったのか、このことについて検討してみたい。

<当時、新塾出張活版製造所で所有の活版印刷機>

平野富二が、神田和泉町の活版製造所で活字製造と活版印刷の営業を開始した時に業務用として所有していた活版印刷機は、「四六判八頁掛ロール」1台、「フート・マシン」1台、「ハンド」1台の合計3台があったとされている。〈津田伊三郎編『本邦活版開拓者の苦心』(p.85)による〉

まず、「四六判八頁掛ロール」は、明治3年(1870)に本木昌造が上海から買い求めた紙取付装置のないロール印刷機であったと見られる。これは、明治5年(1872)11月に、平野富二の要請により長崎から東京に送られてきたものである。

そもそも、このロール印刷機は、明治2年(1869)4月頃、本木昌造が新聞発行を目的として上海美華書館に引き合いを出した印刷機と付属設備のことと見られる。その見積に基づき、4千ドルの為替手形を送る約束をしたことが、上海のギャンブル(W. Gamble)とアメリカ長老会本部との通信記録に残されている。〈後藤吉郎等の報文(『デザイン学研究』、2002年、p.284)による〉

このロール印刷機は、本木昌造が新街私塾の付属設備として開設した新町活版所に据え付けられたが、当初目的とした新聞の発行は明治6年(1873)1月に実現するまで行われなかった。明治5年(1872)11月に平野富二が神田和泉町で政府から改暦文書を大量に緊急受注したとき、手持ちの印刷機だけでは対応できないため、このロール印刷機を長崎から東京に送って貰い、政府の要求に応えた。

次に、「フート・マシン」については、本木昌造が薩摩藩の重野安繹から譲り受けたものを見本とし長崎製鉄所で造ったものであると述べられている。

長崎製鉄所頭取だった本木昌造は、明治2年(1869)8月、病気を理由に頭取辞任を申し出た。翌9月頃、鹿児島を訪れて、薩摩藩が上海美華書館から購入したが使用できずに倉庫入りしていた活版印刷機(ワシントン・プレス)1台を譲り受けている。

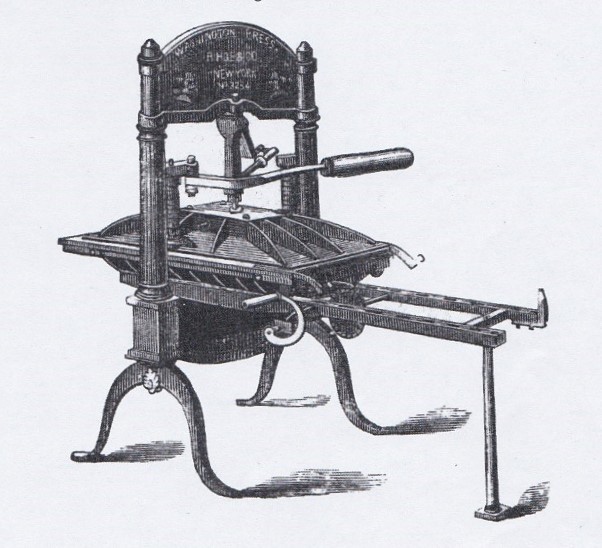

図25-1 ワシントン・プレス

〈Thomas MacKellar著『The American Printer』,1866より〉

この図に示す印刷機は本木昌造が入手したものと同一ではないが、

印刷機の中央に見える4の字形の加圧装置と

2本の支柱に沿って置かれた一対のスプリングが

ワシントン・プレスの特徴である。

上部横桁にワシントンとフランクリンの肖像がある。

この活版印刷機は、付属するレバーハンドルを手前に強く引いて印刷することからハンド・マシンと呼ばれるが、これを「フート・マシン」と呼ぶ理由は定かでない。

薩摩藩から譲り受けた印刷機は、明治3年(1870)になって大阪に長崎新塾出張活版所を開設する際、大阪に移設された。当時、印刷係見習だった速水英喜は、この微妙な働きをする印刷機の研究に努力し、自分もこのような機械を造り上げたいと願っていたと伝えられている。

最後の「ハンド」は、ハンド・マシンのことで、万延元年(1860)に活字製造法を学ぶため上海に派遣された松林源蔵の見聞を基礎として、明治元年(1868)になって本木昌造が長崎製鉄所に依頼して造ったものとされている。

この印刷機は、木材と鋳造品・鍛造品の組み合わせで、鳥居と称する門型架構は木製、バレン(馬連、印版の上に置いた印刷用紙を上から押し付ける圧盤のこと)はメッキを施した金属製、バレン取付け金物は鋳物、印版を載せて移動させる台車のレールは木製、レール受けは鉄の丸棒だったとされている。

図25-2 本木昌造の印刷所風景

〈三浦荒一編『名古屋印刷史』、昭和15年12月より)

図の説明では、長崎国際産業博覧会の木製印刷器とされている。

昭和10年刊『長崎市主催国際産業観光博覧会協賛会誌』によると、

昭和9年(1934)3月25日から5月23日まで長崎で開催され、

中之島埋立地の第一会場に文明発祥館を設けて10景を展示した。

その1景として、

「本木昌造の印刷所創始」の様子を丁髷姿の人形で再現している。

展示された木製印刷器は、「ハンド」を模したものと見られる。

上海美華書館は、万延元年10月中旬(1860年12月)に寧波から上海に移転して来たたばかりで、松村源蔵は活字製造法を学ぶことは出来なかったが、ここで使用していたハンド・マシンを見せて貰い、操作方法を教えてもらった可能性はある。上海美華書館で用いていたハンド・マシンは全てアメリカ製のワシントンプレスであったと見られるので、本木昌造の「ハンド」はワシントンプレスに類似した基本構造の印刷機だったと見られる。

<平野富二の明治6年の「記録」>

明治6年(1873)は、平野富二が活版製造所を神田和泉町から築地二丁目に移転した年である。したがって、6月以前は神田和泉町での事柄であるか、7月以降は築地二丁目に移転した後の事柄となる。

平野富二が残した明治6年の「記録」から抜粋した記事(三谷幸吉編『本木昌造・平野富二詳伝』に掲載)によると、

◆明治6年(1873)6月時点での新塾出張活版製造所の設備現況は、

一.四枚摺器械 壱台

一.二枚摺器械 壱台

一.ルール機械 壱台

◆当時の器械の定価は、

長崎製半紙二枚摺プレス 百七十円

当局製造 一枚摺 百円

◆明治6年9月14日の「記録」として

一.田中壮三注文ロール鋳型寅吉相納

明治6年(1873)6月の設備現況として挙げられた活版印刷機3台は、呼称は違うが前項で取り上げた3台と一致する。つまり、「四枚摺器械」は先の「ハンド」のこと、「二枚摺器械」は「フート・マシン」のこと、「ルール機械」は先の「四六判八頁掛ロール」のことと見られる。

この「記録」により、明治6年(1873)には、すでに、「長崎製半紙二枚摺プレス」と「当局製造一枚摺(プレス)」の二機種を販売しており、築地二丁目に移転した直後の同年9月には「ロール」の複製品を製造中であったことが判る。

販売品としての「長崎製半紙二枚摺プレス」は、もともと自社の設備として本木昌造が製造したものであるが、平野富二は、活字の販売で印刷機の注文も同時に受けた場合に対応するため、長崎製鉄所に製造を委託して販売することとしたと見られる。

もう一つの販売品である「当局製造一枚摺プレス」については、名前が示す通り、平野富二が自ら東京で製造するもので、本格的に国産化に取り組んだ最初の機種であることが分かる。

(2)最初の自社製印刷機

明治6年の「記録」にある「当局製造一枚摺プレス」は、新塾出張活版製造所に隣接する文部所御用活版所(小幡活版所)で所長の小幡正蔵が使用していた手引き印刷機を模造したものと伝えられている。

文部省御用活版所(後の小幡活版所)の手引き印刷機については、『本邦活版開拓者の苦心』(p.75,6)に記述がある。補足を加えて要約すると次の通りである。

▼明治3年(1870)10月、小幡正蔵が上京して神田佐久間町前に文部省御用活版所を開いたとき、日本橋本町三丁目の瑞穂屋卯三郎から美濃判半裁のハンド・プレスを購入した。

▼瑞穂屋から購入したハンド・プレスは、慶応2年(1866)4月、横浜の外人の手を経てイギリスから輸入したもので、ホプキンソン・ホープ社製のアルビオン印刷機の中でも初期のものであった。

▼この印刷機は、その後、小幡正蔵が手放し、東京銀座で売りに出された。明治6年(1873)になって、これを大阪活版所の谷口黙次が見付けて購入し、大阪活版所で使用していたが、後に大阪活版所を引き継いだ谷口活版所で保管していた。

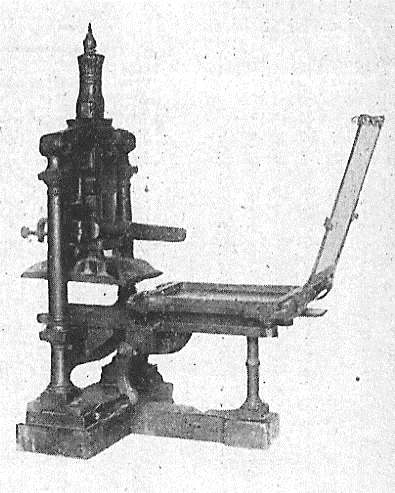

図25-3 谷口活版所にあった手引印刷機

〈大阪の印刷業界誌に掲載された二代目谷口黙次の談話より〉

掲載されたものである。

小形のため、木材をT字形に組んだ台座の上に据え付けられている。

頂部にスプリングケースがあるので、

この手引印刷機はアルビオン・プレスであることが分かる。

平野富二は、長崎新塾出張活版製造所を開いた当初から、門長屋の隣室で小幡正蔵が使用しているこのアルビオン印刷機に着目し、この印刷機を自ら国産化して全国に普及させることを目指したと見られる。

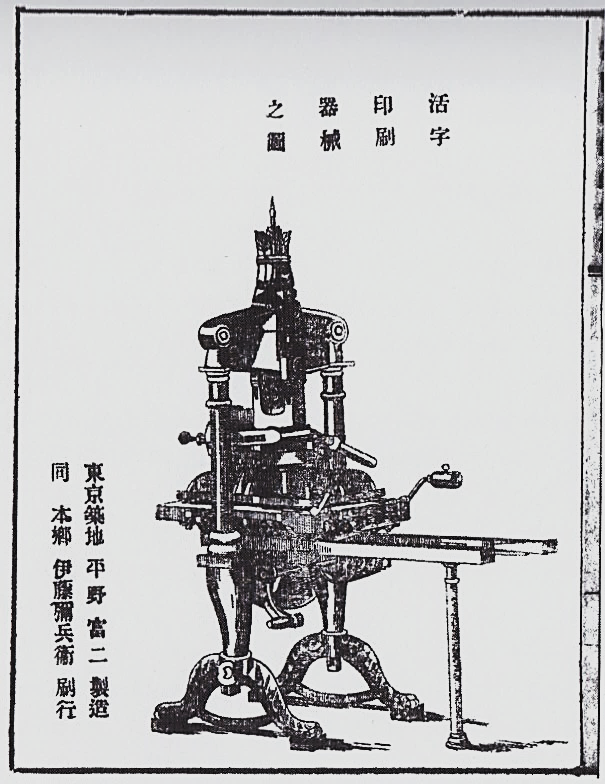

美濃判半裁(美濃判を半分に裁断したサイズ)とはサイズが相違するが、「当局製造半紙一枚摺プレス」に相当すると見られる絵図が、明治7年(1874)8月に刊行された模禮菘(モリソン)著『萬國綱鑑録和解』(明治6年2月官許、何不成社刊)の巻頭に掲載されている。

それには、「活字印刷器械之図」、「東京築地 平野富二 製造、同本郷 伊藤彌兵衛 刷行」として、手引印刷機が描かれており、図25-3で示した手引印刷機と外見上では相違はあるが、印刷機構は同一と見られる。

また、この絵図と同一の図版が、明治9年(1876)に平野富二が発行した『活版様式』(TYPE FOUNDRY, TSUKIJI AT TOKEI. 東京築地 活版製造所、1876)に「Stand Press」として、さらに、明治10年(1877)年に発行した『BOOK OF SPECIMENS 』(MOTOGI & HIRANO, Tsukiji Tokio, Japan 東京築地二丁目二十番地 平野活版製造所)に「Hand Press」として掲載されている。

図25-4 『萬國綱鑑録和解』の活字印刷器械之図

〈板倉雅宣著『ハンドプレス・手引き印刷機』、朗文堂、2011年9月より〉

この絵図は、櫻井孝三氏が発掘されたものである。

頂部にスプリングケースがあることから

アルビオン・プレスであることが分かる。

印刷機本体部分の脚は四本で床上に置く構造となっている。

この印刷機は、明治6年(1873)中に完成していた。

谷口活版所に在った手引印刷機(図25-3)と比較すると、脚部の構造が明らかに相違している。このことから、平野富二が手本とした手引印刷機は別の類似輸入機であった可能性が高い。しかし、いずれも小型アルビオン・プレスであることには違いない。

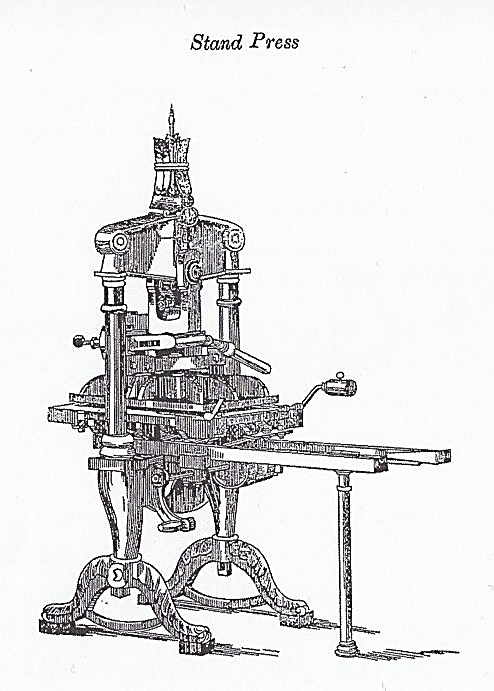

図25-5 Stand Press図

〈明治9年刊『活版様式』、TYPE FOUNDRY,TSKIJI AT TOKEIより〉

この『活字様式』は平野富二が最初に作成した活字見本帳である。

1876年にアメリカ建国100年を記念しで開催された

フィラデルフィア万国博覧会に出品ため編纂されたとみられる。

この時の出品目録には明示されていないが、

この印刷機を出品した可能性がある。

図25-4とは同じ絵図である。

(3)当初の印刷機製造態勢

平野富二が顧客への販売を目的として、初めて自社で製造した活版印刷機について、郡山幸男・馬渡力共著『明治大正日本印刷術史』(三秀舎、昭和5年10月)に「活版印刷器械製造の創始」として紹介されている。これを補足、要約すると次のようになる。

▼明治5年(1872)7月、平野富二が東京に出てきて、神田和泉町で活版の製造と販売を開始すると、同業の活版製造業者から活字の製造に必要な活字鋳造器の故障修理を依頼されることが多くなった。

▼そこで、東京に住んでいた元鉄砲鍛冶職の金津平四郎・清次郎父子を雇用して修理に当らせた。

▼そのうち、阿波国(現在の徳島県)から半紙二枚摺手引印刷機の製造依頼があった。金津平四郎がこれを引き受けることを申し出たので、平野富二は、手持ちの手引印刷機から型を取り、鋳物を外注して鋳造してもらい、金津父子に加工・組立を行わせた。

▼完成した手引印刷機に活字・付属品を添えて納入した。これが、わが国で最初の国産印刷機であるとみなすことができる。

最初の手引印刷機の製造を引き受けた金津平四郎は、23歳で江戸に出て松屋錠七の下で10年ばかり鉄砲の製造を修業し、その後、7年前(明治5年)から平野富二に雇われて活版器械の製造を行うこと数年、一昨年(明治7年)から独立して活版器械の製造を業としている。〈『東京名工鑑』(東京府勧業課、明治12年12月刊、有隣堂)による〉

阿波國の印刷機製造依頼については不明な点が多い。廃藩置県により阿波國は名東県となるが、明治6年(1873)に名東県が活版印刷機を1,460 円で購入し、同年7月から諸布達を活版印刷して各区に配布したとする記録がある。〈徳島新聞社編『徳島近代史 2』(徳島県出版文化協会、昭和51年10月、p.189)

平野富二の「記録」では「当局製造一枚摺」の定価は100円となっているが、名東県が購入した価格とは、活字類一式を含めたとしても、余りにも差がありすぎる。

半紙二枚摺手引印刷機の製造依頼については、平野富二の当局製造品は「一枚摺」とサイズが明記されていないが、これを「美濃一枚摺」と見ても、「半紙二枚摺」はそれよりひと回り大きい。

後のことになるが、明治9年(1876)になって、四国徳島の普及社から美濃判二枚摺手引印刷機2台の注文があり、これが大型手引印刷機の最初となったとされている。同じ徳島のことでもあり、この「美濃判二枚摺」と混同していた可能性がある。

金津父子は、平野富二に雇用されている間に、阿波国向け以外に2台の手引印刷機械を製作したと伝えられている。これは、時期的に見て、神田和泉町から築地二丁目に移転する前後である。

明治7年(1874)末になって、金津父子は独立して活字鋳造器の修理を専業とし、やがて活字鋳造器・手引印刷機の製造を行うようになった。

手引印刷機のサイズについて、当初は「一枚摺」、「二枚摺」、「四枚摺」と単に一度に印刷できる用紙の枚数を示していたが、後に「美濃判半裁」、「美濃一枚摺」、「半紙二枚摺」、「美濃判二枚摺」と、一度に印刷できる印刷版のサイズと枚数を示すようになる。

後年になって、明治20年(1887)7月の「定価表」には、「半紙一枚摺」、「美濃一枚摺」(以上、四六判、即、竪六寸横四寸の版四枚掛)、「半紙二枚摺」、「美濃二枚摺」(以上、四六判八枚掛)、「半紙四枚摺」としている。

半紙(8×11寸)は美濃紙(9×13寸)に較べてひと廻り小さいサイズであるが、さして大きな差はない。しかし、印刷機の価格は「半紙一枚摺」は80円、「美濃一枚摺」は100円で2割の値差があった。初期の印刷業者にとってはこの差が問題だったと見られる。

明治23年(1890)6月になると、「美濃一枚」、「美濃二枚」、「半紙二枚」、「美濃四枚」の4サイズに集約している。これは、半紙と美濃紙のサイズに大きな差がないことから、小型では美濃で代用し、大形はいずれか一方に纏めている。

(4)ロール印刷機の国産化

本木昌造が上海美華書館から購入した四六判八頁掛ロール印刷機は、明治5年(1872)11月に神田和泉町で政府から改暦関係文書の緊急印刷を行うため、平野富二が本木昌造に依頼して、長崎から取り寄せて使用し、無事期限内に印刷物を納入した。

このロール印刷機は、手引印刷機では1時間に約250枚を印刷できるのに対して、約900枚を印刷でき、しかも、印刷用紙は四六判八頁(四六判原紙から4枚取りしたサイズ、394×545mm)で美濃判2枚分に相当するサイズを印刷できる。

平野富二は、近い将来の印刷需要を見越して、早速、この機械をモデルにして自製による国産化に着手した。

築地二丁目に移転した後のことになるが、先に述べたように明治6年(1873)9月14日の「記録」として「田中壮三の注文になるロール印刷機の鋳型を(松井)寅吉が納入した」と記載されている。既に顧客の注文を受けて、模造品の設計図面が完成し、製造に着手していることが判る。

このことから、この機種の製品化と販売は、神田和泉町では行われず、築地二丁目に移転してからであることが判る。

ロール印刷機については、平野富二が発行した明治12年版『活字見本帳』に初めて図版により「PRINTING ROLL MACHINE 活版車機械」として紹介されている。

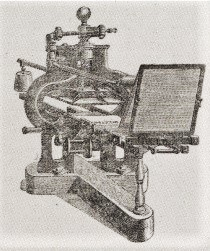

図25-6 ロール印刷機(ストップ・シリンダー型)

〈明治12年(1879)刊行『活字見本帳』より〉

上部左寄りの圧胴(ロール)に紙を手差しで取付け、

その下を版盤が円筒の動きと連動して左右に移動する。

版盤の往路で印刷が行われ、帰路のときには圧胴は停止し、

その間、排紙と紙取り付け、印版のインキ付けなどが行われる。

駆動は、右端後方にあるハンドル付はずみ車の手動回転により、

歯車とクランク機構を介して行われる。

手動に代えて蒸気力または電力での駆動も可能である。

従来の手引印刷機は、インキを塗布した印版の上に印刷用紙を置き、上部から圧盤で加圧する面圧式であるが、このロール印刷機は、印刷用紙を巻き付けたロールの下部で、ロールの回転と同期して移動する印版を接触加圧する線圧式である。そのため、印刷部に加える圧力を増大することができ、高速であっても摺りむらのない印刷が可能となる。

このロール印刷機は、後に輪転式印刷機が導入されるまで、新聞の発行には欠かせないものとなった。

(5)その後に国産化された足踏印刷機

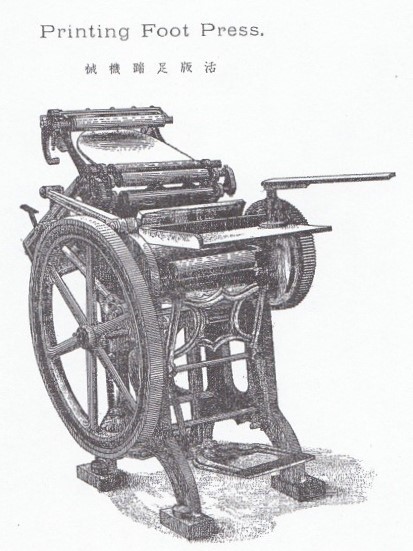

平野富二が発行した明治12年版『活字見本帳』には、これまで紹介した印刷機とは別の形式の印刷機が「活版足踏機 Printing Foot Press」として図版で掲載されている。

この印刷機も築地二丁目に移転した後に国産化されたものであるが、比較的手軽に印刷できることから、名刺や伝票、チラシなど雑種の端物印刷用として用いられる。

この印刷機は、瑞穂屋卯三郎が、慶應3年(1867)に開催されたパリ万国博覧会でアメリカのゴルドン社から出品された印刷機に着目し、帰国後、明治2年(1869)にアメリカから数台を輸入した。明治5年(1872)になって、日就社がその中の1台を用いて『東京日日新聞』を印刷したと伝えられている。

図25-7 足踏印刷機

〈明治12年(1879)版『活字見本帳』より〉

下部にあるペダルを足で踏んで手前側面のはずみ車を回転させる。

上方奥にあるロールインキ付け装置があり、

中央に垂直に置かれた版盤をレバーにより開閉する圧盤がある。

給紙と排紙は手で一枚毎に行われる。

平野富二は、瑞穂屋にあった残りの1台を購入し、それを手本として国産化を図ったと見られる。

この印刷機は、足踏みにより一人で運転できることが特徴である。足踏みの代わりに蒸気力や電力による動力運転も可能である。手引印刷機に比較して機構が複雑なため高価であった。

平野富二が国産化して販売した活版足踏機械は一番小型の11×16インチ(280×400 mm)の1サイズに限っていた。

(6)わが国における活版印刷機の渡来の歴史

活版印刷機は、インキを塗布した印版とその上面に定位置で接する紙を加圧装置により加圧することで印刷が行われる。

活版印刷が開発された15世紀中ごろから19世紀に至るまで、加圧を手動で行う「手引印刷機」が広く用いられてきた。

当初は木製であったが、産業革命の結果、鉄製に代わり、その後、主として圧盤による加圧機構と圧盤の吊り上げ機構に工夫が加えられ、各種各様の考案がなされた。

その結果、スタンホープ・プレスから始まり、コロンビアン・プレス、アルビオン・プレス、ワシントン・プレスを代表とする各種手引印刷機が開発され、わが国にも導入された。

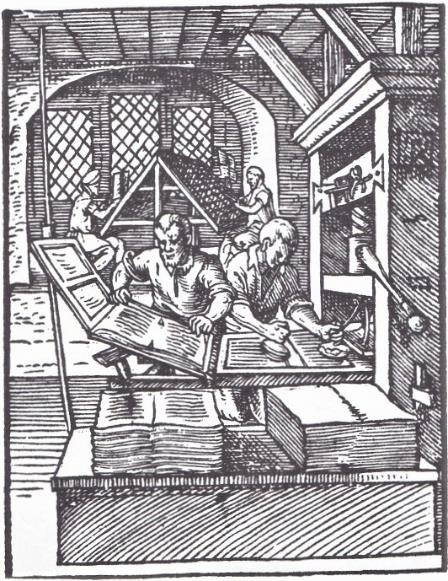

わが国には、16世紀末の天正年間にイエスズ会宣教師たちによって木製手引印刷機がもたらされた。天正18年(1590)には、ヨーロッパから帰国した天正遣欧少年使節団が持ち帰ったが、慶長19年(1614)の禁教令により信者がわが国から放逐された際、信者たちと共にマカオに移されてしまった。そのため、わが国における活版印刷術は、伝承されることなく途絶えてしまった。

図25-8 16世紀の木製手引印刷機

〈ハンス・ザックス著『西洋職人づくし』、1568年より〉

15世紀中ごろのドイツで、

グーテンベルグによって開発された木製の活版印刷機は、

18世紀末から19世紀に掛かる頃まで、

構造的に大きな改良を加えられることなく使用されていた。

その後、わが国は鎖国時代に入るが、19世紀の半ばの嘉永年間に、オランダから手引印刷機が欧文書籍印刷用として相次いで長崎にもたらされた。

その内の1基は、嘉永1年(1848)に見計らい品として蘭書植字判一式が輸入された。翌年、本木昌造を含むオランダ通詞仲間がこれを買い求め、活版印刷研究に用いられた。

その蘭書植字判一式は、安政2年(1855)8月に長崎活字版摺立所が西役所内に設立されたとき、長崎会所によって買い取られた。そのときオランダに別途注文した他の1基が安政4年(1857)6月に到着している。

それより早く、嘉永3年(1850)3月には、オランダ商館長レファイスゾーン(J.H.Lefaijssohn)が江戸参府の際に、オランダ国王から徳川将軍に献上された印刷機1基がある。この印刷機は、安政年間に蕃書調所で洋書復刻に使用された。

これらの書籍印刷用手引印刷機は、18世紀の産業革命により鉄の供給と加工技術の向上により、イギリスのチャールズ・スタナップ(Charles Stanhope)により開発された総鉄製手引印刷機で、スタンホープ・プレスと呼ばれた。献上品は、これを模造したオランダ製だったと見られる。

図25-9 スタンホープ・プレス

〈矢野道成著『印刷術』、第二版より〉

この手引印刷機は原理的には従来の木製印刷機と同様である。

総鉄製で、強力な加圧力の得られることから、

大判の印刷が可能となった。

長崎活字版擦立所は、安政6年(1859)に廃止され、そこで使用されていた書籍印刷用手引印刷機2基を含む印刷資材は奉行所倉庫に保管された。文久1年(1861)3月になって、保管されていた印刷資材・機器の一部が江戸の蕃書調所に移された。

蕃書調所は、洋書調所、開成所と改称され、維新の際に一時閉鎖された後、慶應4年(1868)6月、新政府に移管されるが、同年12月になって活字類の大部分と若干の機器が徳川家の静岡藩沼津印刷工場に持ち出された。この中に手引印刷機が含まれていたかどうかは不明である。

幕府の開成所は、明治2年(1869)1月に新政府の開成学校に引き継がれ、大学南校、南校と改称されるが、南校に伝承された活版印刷設備は、明治4年(1871)9月に新設された文部省編集寮活版部(通称、文部省活版所)に移管された。その後、正院印書局が新設され、政府関係省庁で所有する活版印刷機器の集約が行われたため、明治5年(1872)9月に文部省活版所は廃止され、印刷器機は印書局に移管された。

その後、印書局の印刷設備は大蔵省に移管されるが、現在、「お札と切手の博物館」に保存・展示されているスタンホープ・プレスは、蕃書調所から伝承されたものである。

なお、長崎奉行所倉庫に保管されていた残りの印刷設備は、新政府下の慶應4年(1871)4月になって、活字板蘭書摺立道具壱式として市中で希望する者に入札払する旨の触れ書が出されている。入札の結果は不明である。

長崎、横浜、神戸の外国人居留地で欧文の新聞が発行されるようになると、外国人によって各種活版印刷機が我国に渡来するようになった。その最初期に発行されたのが『The Nagasaki Sipping List and Advertiser』で、この新聞は、文久1年(1861)5月15日に長崎においてハンサード(A.W. Hansard)によって創刊された。ハンサードは、上海で活字や印刷機の手配をして長崎に来港したと見られている。

平野富二を含む本木一門が、新聞印刷の伝習を兼ねてハンサードの新聞発行の手伝いをしたことについては、本シリーズの中ですでに述べた。ハンサードがどのような印刷機を持参したのか定かでないが、このとき、平野富二は活版印刷機についての知識も得たと見られる。

ハンサードは、当時発展しつつあった横浜に移って、文久1年(1861)10月21日に『THE JAPAN HERALD』を発行した。ヘラルドで使用した初期の印刷機は美濃二枚摺りの手引きで、上部に鷲のマークの付いたものであったと記録されている。これは、アメリカで開発され、特許制度のあるイギリスで製造・販売されたコロンビアン・プレスと見られる。

本格的な活版印刷機が平野富二の手によって国産化するまでは、上海の美華書館を通じて輸入するか、横浜や神戸の外国新聞社・商社を通じて欧米から輸入していたと見られる。しかし、輸入品は非常に高価であった。

まとめ

平野富二による活版印刷機の国産化は、明治5年(1872)7月に上京して神田和泉町に長崎新塾出張活版製造所を開設したときから、準備が進められたと見られる。

その目的は、あくまでも活字・活版の販売を促進するためであったと見られ、開設から3ヶ月後には、早くも印刷機の販売について新聞広告を出している。

取りあえずの対応は、本木昌造が自社で使用するために設計し、長崎製鉄所に依頼して製作した木鉄混用の手引印刷機を複製して販売することから始められた。しかし、これは販売を目的として開発されたものではなく、間つなぎ的なものであった。

神田和泉町では、幸い身近に外国製の小型手引印刷機とロール印刷機があったことから、これを分解して型を取り、模造することによって国産化を果たすことが出来た。それにより、活版印刷の普及と事業の拡大に大きく寄与することになった。

しかし、ロール印刷機の国産化を果たして販売できるようになるのは、築地二丁目に新工場を建設して移転してからであった。

活版印刷の需要が急速に拡大する中で、多くの引合が寄せられるようになり、より大型で高性能の活版印刷機が要求されるようになったことに対応するため、築地二丁目に移転後、各種印刷機の本格的製造体制を整えることになる。

本格的な生産体制の整備と機種の品揃えは、明治6年(1873)7月に築地に新工場を建設してからであり、今後の動向と発展についての紹介は後日に譲ることとする。

2019年5月2日 稿了