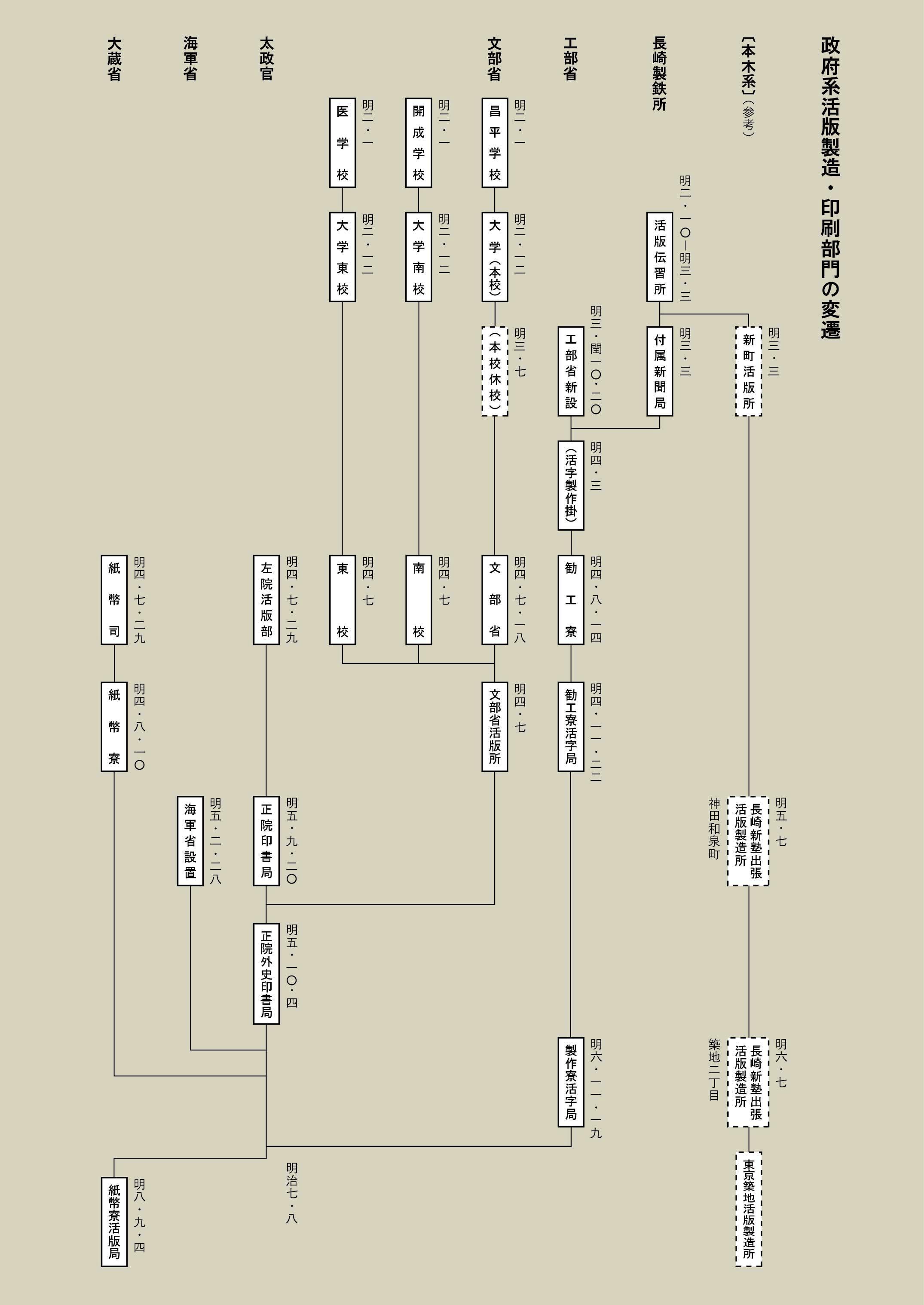

まえがき

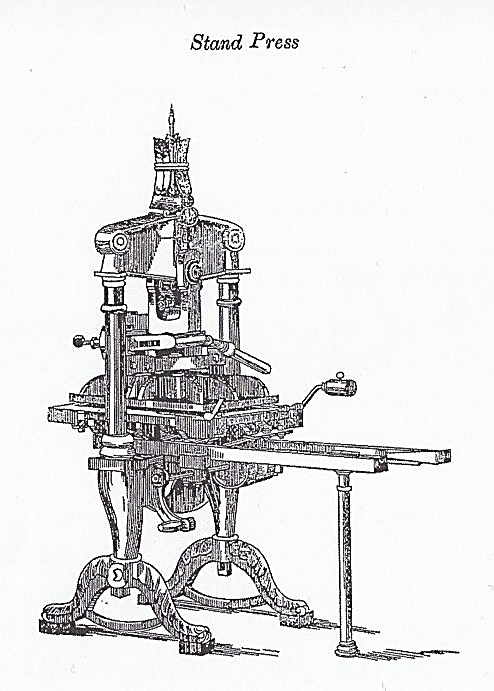

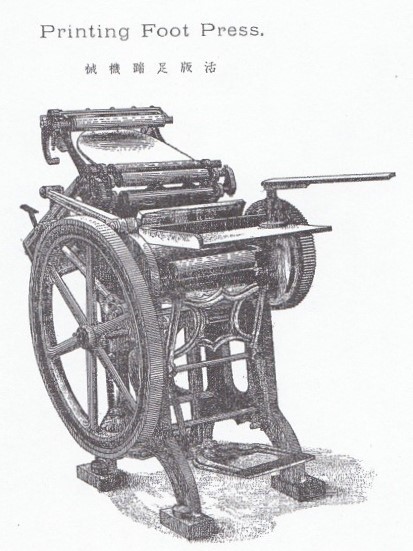

平野富二による活版印刷機の国産化については前々回(2019年5月)のブログで紹介した。その機種は、手引印刷機、ロール印刷機と足踏印刷機の3機種である。

販売を目的として最初に国産化を手掛けた機種は、小幡正蔵(文部省御用活版所の所長)が購入して使用していたイギリス製のアルビオン型手引印刷機であった。これは、半紙一枚摺りの小型機で、これを形取り・採寸して図面化し、部品を近くの石川島造船所に依頼して製造したものであった。

なお、石川島造船所は、明治5年(1872)10月になって、石川島修船場と石川島造兵所に分割され、印刷機の製造に必要な設備である鋳物小屋・鍛冶場・鑢場は石川島造兵所に属すことになった。

しかし、アルビオン型半紙一枚摺りの手引印刷機が製品として完成するまでの間は、本木昌造の経営する長崎の新町活版所で使用していた木材・金属混用の手引印刷機を長崎製鉄所で製造して貰い、東京で組立てて販売に供していた。

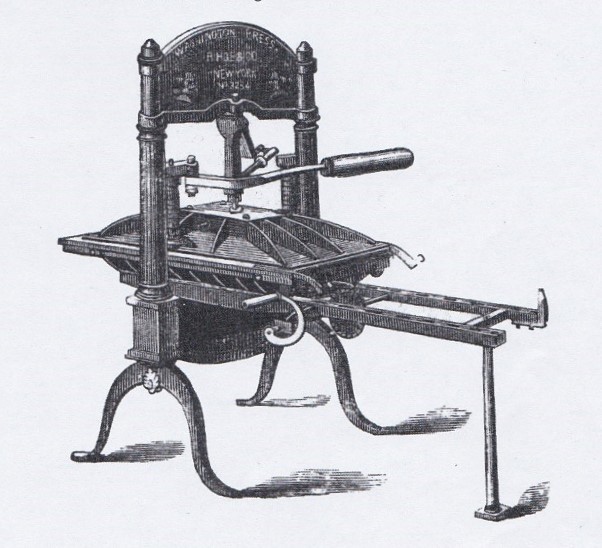

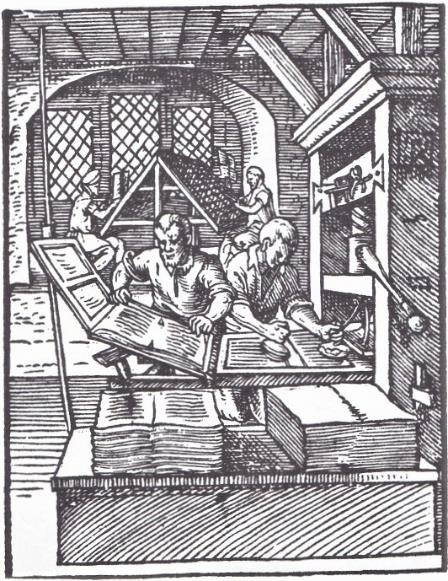

この木材・金属混用の手引印刷機は、本木昌造が長崎の新町活版所を立ち上げる際に、社員が中国の上海美華書館で見学したワシントン型手引印刷機のスケッチにもとづき、本木昌造が自分の経験を加えて図面化し、長崎製鉄所に製作を依頼したものであった。したがって、商品として販売するには難があった。

明治5年(1872)9月に埼玉県庁が、平野富二の説明を受けて、政府の布告を管内に限って活版印刷により複製して配布する許可を政府から得た。これを契機として、各府県庁では活字と活版印刷機の導入をおこなうようになった。

長崎県は、明治5年(1872)11月に「今後、布令には活字を使用す」と布達している。また、福岡県は県庁活版局を設け、明治6年(1873)4月に平野富二から活字と活版印刷機を購入して布告や公報の印刷を開始した。さらに、新潟県も県庁活版局が、平野富二から活字と活版印刷機を購入して、同年7月に『新潟県治報知』を創刊している。お膝元の東京府の布達類は、政府の印書局や印刷局で印刷された。

県庁直営ではないが、石川県の金沢町区会所は、明治6年(1873)に鉛製活字4万個と鉄製活版印刷機1台を東京から取り寄せて、活版所を開設している。また、名古屋では県庁御用達の中川利兵衛が県庁の役人と二人で平野富二の活版製造所を見学し、二号活字を買い求め、東京で見た手引印刷機を木製で模造して活版印刷を始めた。明治7年(1874)になって鉄製の小型手引印刷機とフート(手フートと称する卓上手押印刷機とみられる)を購入している。

目的を異にするが、尼崎の元藩士三浦長兵衛は、藩士授産の道として活字製造・活版印刷業を開業するため、明治5年(1872)9月、上京して平野富二に面会し、約6ヶ月間滞在して伝習を受けた。明治6年(1873)になって平野富二から活字と手引印刷機を買い受けている。

このように、各府県庁では県庁内に活版局を設けたり、民間の御用活版所を指名したりして、活字と活版印刷機を購入する動きが活発となった。平野富二にとっては、本業の活版製造と共に活版印刷機の製造体制をも早急に整備する必要が生じた。

活版印刷機の国産化は神田和泉町で開始され、鉄製小型手引印刷機が販売に供された。その後の手引印刷機の大型化とロール印刷機・足踏印刷機の国産化は、築地二丁目に移転した後に実現している。

平野富二の経営する東京の活版製造所では、神田和泉町から築地二丁目に移転して本格的に活版印刷機の製造体制を整えたが、やがて、横浜製鉄所に製造を委託、さらに、平野富二が石川島で造船事業を始めると、活版器械部を石川島に移転させ、石川島造船所で製造するようになった。その後は第4代社長名村泰蔵が活版印刷機製造を目的とした月島分工場を建設するまで、築地活版製造所の名前で販売はおこなうが、自社内での製造はおこなわなかった。

活版製造を本業とする築地活版製造所にとって活版印刷機の製造販売は、活字・活版を買ってくれる顧客を増やし、その便宜を与えることが目的であった。

本稿では、活版印刷機の製造体制に焦点を当てて、平野富二がどのように対処したかについて述べる。また、平野富二の没後に月島分工場を建設して活版印刷機の製造を再開したことについても触れることとする。

(1)神田和泉町における活版印刷機製造

平野富二は、明治5年(1872)7月に上京して神田和泉町に長崎新塾出張活版製造所を立ち上げた直後から、木材彫刻や金属加工に優れた技を持つ江戸の職人を探し出して、積極的に自分の工場に招聘した。

神社仏閣の飾金具師の小倉吉蔵(後に「字母吉」として独立)を字母係、路傍の印判彫刻師竹口芳五郎を版下書師、元館林藩の鎧鍛冶師で石川島造船所の職工となっていた川辺某と元金沢藩の鉄砲鍛冶師金津平四郎・清次郎親子を器械製造・修理師として雇用したことが知られている。

ついでながら、元彦根藩の鉄砲師だった大川光次がミシン器械などを製造していることを聞き込んだ平野富二は、活字鋳型師となって貰いたいと頼み込んだ。大川は平野に雇われることなく独立して活字鋳型の製造を開始し、活字の鋳造もおこなった。のちに大川は神崎正誼と知り合い、神崎が弘道軒活字製造業をはじめる契機を与え、活字鋳造機の国産化を果たした。

築地二丁目に移って最初に印刷機製造に関係した人は、石川島造船所の職工で元館林の鎧鍛冶師川辺某、元金沢の鉄砲鍛冶師金津平四郎・清次郎父子、柏原栄太郎、速水英喜の諸氏で、柏原市兵衛が主任となっていた。

大阪活版所から派遣された速水英喜を除いて、その他の者たちは神田和泉町に居た頃から、活字鋳造に必要な器具や器械類の補修をおこないながら、長崎から送られてきた長崎製鉄所製の活版印刷機の部品を組み立て、さらに、小幡正蔵が所有していた小型活版印刷機を手本にして国産化に携わっていたと見られる。

本稿の「まえがき」で述べたように、各府県庁直轄の活版所や民間経営の県庁御用活版所に平野富二が納入した活字と活版印刷機の中には、時期的にみて築地二丁目に工場を移転した明治6年(1873)7月以前に納入されたものがある。

初期に納入した活版印刷機は長崎製鉄所に依頼して製造した木・鉄混用製の印刷機と見られるが、その後に納入した「鉄製小型」と表示のある印刷機は平野富二が神田和泉町で国産化したものと見ることができる。

明治6年(1873)の平野富二の「記録」によると、「5月24日、米国より注文の内、銅板削り器械ならびに真鍮1箱参りし事」とある。これにより、活版製造に必要な器械・器具類を製造するため、アメリカに工作機械を注文していたことが判る。

活版や印刷機械を製造するための金属加工のできる工作機械がつぎつぎと入荷する中で、平野富二はひそかに築地への移転を計画していたと見られる。

明治6年(1873)8月に『東京日日新聞』に掲載した築地移転の広告で「これまで、神田佐久間町三丁目において活版ならびに銅版、鎔製摺機械、付属器とも製造いたし来たり候ところ、‥‥」と述べている。文中にある「神田佐久間町三丁目」は、活版製造所のある神田和泉町と道路を介した対面の町名で、前年に名前が付けられたばかりの神田和泉町に代えて表示したと見られる。また、「鎔製摺機械」は、鋳造による印刷機械を意味する。

(2)築地二丁目に移転後の印刷機製造

活字の需要が急速に伸び、併せて活版印刷機の引き合いが多くなったことから、神田和泉町の門長屋では手狭となり、また、地理的にも政府省庁や活字需要者の多い中心地から離れていて不便であることから、築地二丁目に土地を求めて移転することになった。

最初に買い求めた土地は120坪(400㎡)余で、その場所は築地二丁目20番地であった。この土地に木造二階建ての工場建屋を建築して、明治6年(1873)7月、神田和泉町から移転してきた。

引続き20番地に隣接する土地を買い求め、21、22番地の土地に先の工場建屋を連棟で延長・増築した。この工場建屋は工期を急ぐため木造としたが、当時、この地区は、政府の「本家作見合わせ令」により、区画整理と耐火建築義務付けにより、木造建築は仮建築としてのみ認可された。

築地二丁目における用地の買い増しは引続きおこなわれ、築地川沿いの道路に面した17、18、19番地の土地を取得し、18番地の土地に自費官築(自費で官に依頼して建築)による二階建煉瓦家屋を新築して事務所とし、活版製造所の正門と通用門を設けて「長崎新塾出張活版製造所」の表札を掲げた。

初期の活版器械製造工場

活版印刷機の製造をおこなう器械製造部門は、築地移転当初は、仮工場と称した木造の連棟二階建工場内にあったと見られる。明治7年(1874)5月になって、鉄工部を設けて活版印刷機の本格的製造を開始した。

築地に移転してから2年後のことになるが、本木昌造の死去を報ずる「雑報」『東京日日新聞』(岸田吟香筆 明治8年9月5日)の記事の中に次のような説明がある。その記事を平易な文章に直して以下に紹介する。

「非常に大きな製造場を新しく建ててありましたから、中に入ってみました。そこには大勢の職人が蒸気動力を用いて仕事をしていました。活字ばかりではなく、銅や鉄の加工は何でも出来ると見えます。」

この記事により、平野富二は築地の新工場に金属を加工する工作機械とそれを駆動するボイラ・蒸気機関を据え付けていたことがわかる。

先に紹介したように、明治6(1873)5月には、アメリカから銅板削り器械が到着ている。また、平野ホールに保管されている反故紙の中に「アメリカのニューヨーク州にあるSS社にて製造中の4馬力蒸気機械2機の代価900ドルの支払いを平野富二が分割払いとして承諾した」旨を記した書状(1874年12月18日付)が残されており、これらが新工場に据え付けられ、使用されていたことを示すものである。

築地移転を期に、大阪の新塾出張活版所で印刷係見習だった速水英喜が築地に派遣されて、築地の鉄工部に加わった。この頃から大阪の活版所でも印刷機の製造を手掛ける意図があったと見られる。

速水英喜(1854-1909)は、大阪の長崎新塾出張活版所支配人吉田宗三郎の縁で、開設したばかりの活版所に入り、印刷係見習となっていたが、印刷術ばかりでなく印刷機の構造に興味を持ち、自分もこのような機械を造ってみたいと念願していたという。大阪の活版所には,本木昌造が薩摩藩から譲り受けたワシントン型手引印刷機があった。

活版器械専用工場の建設

明治9年(1876)5月になって、平野富二は神田川沿いの神田左衛門河岸にあった300坪(約990㎡)余りの醸造蔵一棟を買い取り、その用材を用いて活字仕上場を建てた。その近くに余った木材を用いて長屋二棟を建てて、印刷機を含む活版器械類を製造する鉄工工場とした。これは、日増しに増大する活字と印刷機械の需要に対応して、新たな設備投資をおこなったものである。

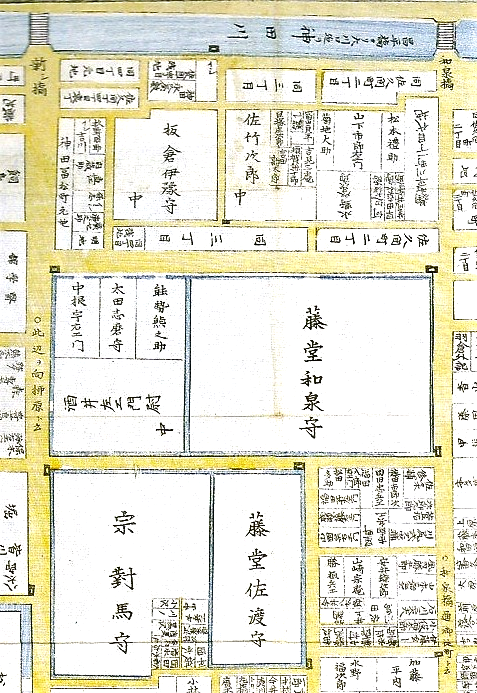

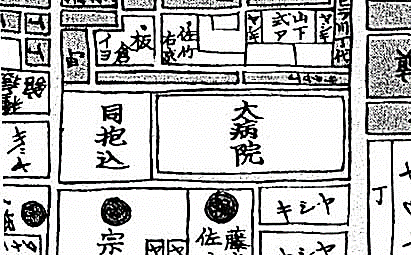

図27-1 築地活版製造所の建物平面配置図

〈参謀本部「五千分一東京図」、明治17年3月測図、部分〉

本図は2枚からなる地図を合成したものである。

築地二丁目13~16番地の区画を図の中央に示す。

当初の仮工場は既に煉瓦造工場に建替えられている。

事務所は煉瓦造で、その横に正門と通用門がある。

活字仕上工場の余材で建てた鉄工工場において

印刷機を製造していたと見られる。

平野富二の旧居と新築し移転した新居を参考に示す。

その鉄工工場の場所は、正門を入って左手にある煉瓦建事務所の奥にある「く」の字形の細長い建物と推測される。その建物に併設する形でボイラ小屋と煙突らしきものが描かれている。

部品・素材の調達:当初は街の鋳物師に発注

神田和泉町の時代から印刷機械を製造するための素材は、もっぱら、街の鋳物師に注文したと見られる。その中で、松井寅吉と関本伝五郎の名前が判っている。

平野富二の「記録」によると、「明治6年(1873)9月14日、田中壮三注文ロール鋳型寅吉より相納。」とある。これは日付けから見て築地に移転後のことであるが、田中壮三から注文を受けたロール印刷機を製造するに当たって、出入りの寅吉に頼んで鋳型を造ってもらったとしている。その背景には、ロール印刷機の鋳物が大き過ぎて街の鋳物師では鋳造できないため鋳型だけを納入させて、石川島造船所に頼んで鋳造することにしたものと見られる。

ここに記されている寅吉とは松井寅吉のことで、『明治名工鑑』によると、4代前から鋳物師として仏具や置物を製造していた。明治4年(1871)から平野富二の注文を受けて印刷機を含めた鋳物製の器具や部品を製造していた。明治8年(1875)になって本所中ノ郷から神田佐久間町三丁目に転居したが、すでに平野富二の活版製造所は築地二丁目に転居していた。明治10年(1877)の第一回内国勧業博覧会には平野富二の依頼で高さ60㎝の置物を出品したという。

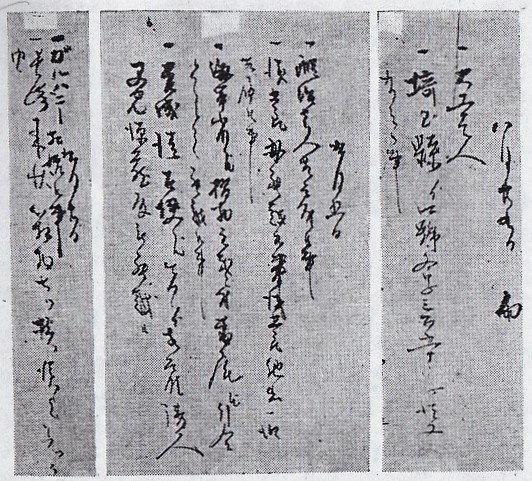

もう一人の関本伝五郎については、平野富二の手紙が残っている。手紙の日付は明治7年(1874)11月5日で、その内容は、注文した鋳物の不足分を早く送るようにとの督促状である。『明治名工鑑』によると、関本伝五郎は本所番場台の鋳物師で、明治2年(1869)に開業以来、舶来器械の模造をおこなっていた。明治10年(1877)の製造品目は「活版器械、暖炉、その他鉄鋳物は何品に限らず」としている。

大形部品の製造:石川島造船所と横浜製鉄所に依頼

街の鋳物師では手に負えない大形部品の鋳造や加工については、当初は海軍省所管の石川島造船所、次いで内務省駅逓寮所管の横浜製鉄所に依存せざると得なかった。

平野富二は鉄製小型手引印刷機を国産化するに当たって、大形部品の鋳造を石川島造船所に依頼していたと見られる。

しかし、明治5年(1872)10月30日になって石川島造船所は石川島修船所と石川島造兵所に二分され、これまで平野富二が製造委託していた鋳物部品の製造工場は、造船部門から切り離されて、石川島造兵所の下で武器製造をおこなうことになった。

そのため、鋳物部品の製造委託が困難になったらしい。それでも頼みに頼んで何とか製造して貰っていた。石川島造兵所は、明治8年(1875)1月に築地小田原町の海軍省兵器製造所に併合され、設備の移転がおこなわれ、以後は製造委託ができなくなった。

横浜製鉄所については、明治8年(1875)5月に平野富二が親友杉山徳三郎と共同で横浜製造所敷地内の建屋を落札した記録がある。同年11月になって、高島嘉右衛門・大浦慶・杉山徳三郎の3名が連名で「横浜製鉄所拝借之願書」を提出し、明治9年(1876)2月から杉山徳三郎により横浜製鉄所で器械・器具類の製造が開始された。

その3か月後に、高島嘉右衛門が共同経営から脱退したことを機に、平野富二と他1名が経営に加わった。それによって平野富二は横浜製鉄所で活版印刷機を含む活版機械類の製造をおこなう道がひらけた。

石川島造兵所の併合移転により部品の製造委託ができなくなった明治8年(1875)1月から、杉山徳三郎が横浜製鉄所を借用して諸器械の製造を開始する明治9年(1876)2月までの約1年間、平野富二がどのように活版印刷機の部品調達をおこなったかは明らかではないが、鋳物師関本伝五郎に設備増強を依頼して対処した可能性はある。

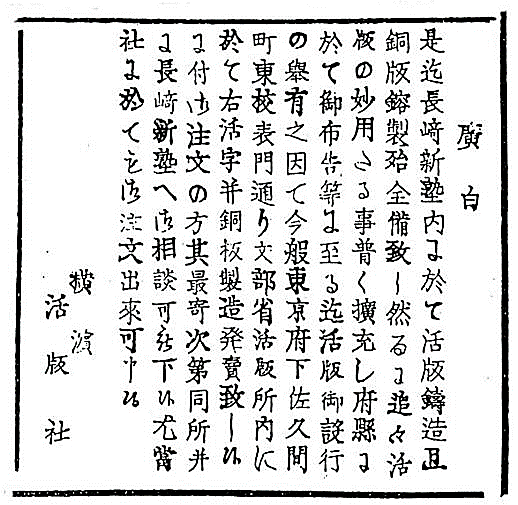

明治9年(1876)7月4日付け『東京日日新聞』に、横浜製鉄所拝借人として平野富二(東京築地二丁目活版製造所)と杉山徳三郎(横浜製鉄所寄留)とが連名で広告を出している。それには、「諸機械製造 すべて鉄鋳物ならびに真鍮鋳物製造」とし、それに続けて具体的製品名を挙げている。その中に「〇活版諸機械類」が含まれている。

図27-2 横浜製鉄所の諸機械製造広告

〈『東京日日新聞』、明治9年7月4日〉

平野富二と杉山徳三郎連名の横浜製鉄所の広告である。

5行目から6行目にかけて「〇活版諸機械類」と記されている。

明治9年(1876)10月になって、平野富二は横浜製鉄所の経営から手を引いた。これは、もと石川島造船所の跡地を借用して念願の造船業に進出する目途が立ち、それに注力する必要があったからである。活版諸機械類は、横浜製鉄所で引き続き製造することとしたが、平野富二から依頼された分に限ることとした。

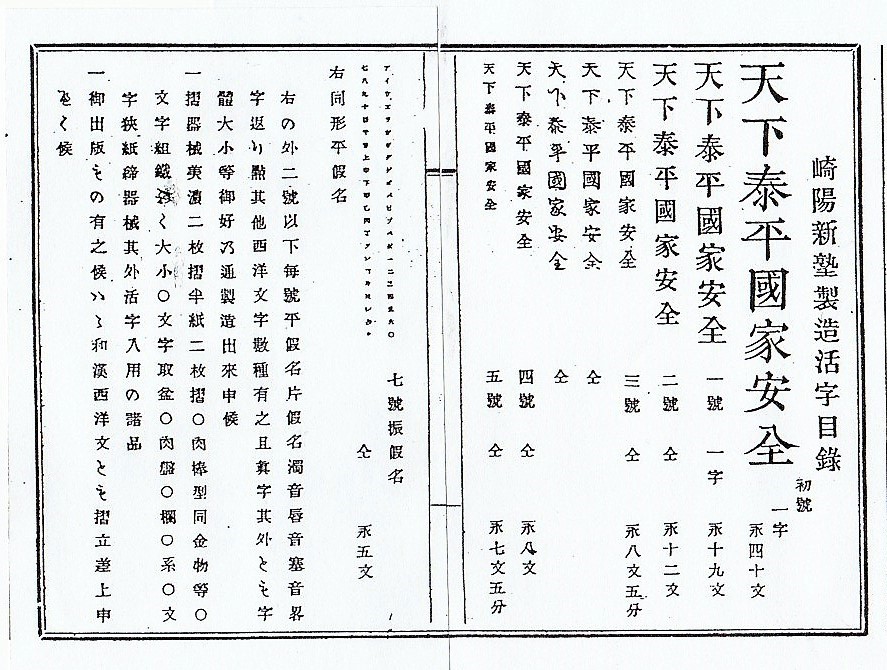

なお、明治10年版活字見本帳『BOOK OF SPECIMENS MOTOGI & HIRANO』に広告が掲載されている。それには、築地二丁目二十番地 活版製造所 平野富二が製造できる製品名が列記されている。上段に活版印刷機を含む活版関係の製品12項目が記されており、下段には一般産業向けの製品10品目が挙げられている。

上段の12品目の中に、「活字製造円形の活版摺器械」と「手業ならびに足業活版摺写押器械類」が含まれている。前者は「ロール活版印刷機械」のこと、後者は「手引活版印刷器械と足踏活版印刷機械」を示すと見られる。

下段の10品目は、先に横浜製鉄所拝借人として『東京日日新聞』に掲載した広告と同じ品目となっている。これらは活版印刷とは関係ない製品で、平野富二の思いの一端を示すものと見られる。

(3)築地にあった鉄工部の石川島移転

明治9年(1876)年10月30日、平野富二は海軍省主船局との間で海軍省所轄の石川島地所ならびに残存施設の借用契約を締結した。

借用した石川島地所は、閉鎖された旧修船所と他所に移転した旧造兵所の跡地で、旧修船所の跡地には総トン数600トンまでの船舶を収容できるドライドック(乾式船渠)と付属設備が残されていた。旧造兵所の跡地には諸設備の建屋だけが残されていたが、これらは借用対象外であったため、別途入札の上払い下げられた。しかし、機械工場の建屋だけは移設されたため、新設を余儀なくされた。

この頃になると築地地区は人家が密集するようになって、ボイラの燃料として石炭を燃やすことによる油煙の発生や機械の加工時に発生する騒音が近隣の人たちに迷惑を及ぼすようになっていた。

そのようなこともあって、平野富二は石川島造船所の構内に機械工場の建物を新築して、築地にあった蒸気機械(ボイラとエンジン)と工作機械(平削り盤・旋盤・蒸気ハンマーなど)を石川島に移設した。これにより、活版器械類の製造と共に船舶用器械類の製造もおこなうこととした。

蒸気機械と工作機械の移設に伴い、築地の鉄工部は石川島造船所内に設けられた徒弟部屋の一部に移された。

明治11年(1878)秋になって、平野富二は長崎で本木昌造三年祭を営み、関係者を招いて東京における活版・造船事業を本木家に引き継ぐことを申し出た。出資者により評議の結果、築地の活版製造所は本木家の所有とし、石川島造船所は平野富二の所有となった。これに伴い、活版印刷機の製造を石川島造船所に委託する形式となったと見られる。石川島造船所内にあった鉄工部はそのままで、印刷機械部と改称されたらしい。

明治12年(1879)の印刷機械部(もと鉄工部)の陣容は、『本邦活版開拓者の苦心』によると、柏原栄太郎、金子秀太郎、速水英喜、三木 某、辨木 某、江口 某、湯浅彦吉、伏谷米吉、太田 某、中島幾三郎の10名とされている。

神田和泉町時代からのメンバーだった金津平四郎・清次郎父子は、鉄工部が石川島造船所内に移転されるに際して独立し、京橋区常盤町2番地に活版器械製造所を設けた。なお、牧治三郎によると、それより前の明治7年(1874)に築地活版所を辞めて独立したとしている。

印刷機械部のメンバーに加えられた中島幾三郎(1858-1924)は、大垣藩士の次男で、明治7年(1874)に単身大阪に出て、やがて牛肉店を開業した。明治9年(1876)になって印刷業に転身すべく長崎新塾出張の大阪活版所に入所した。印刷技術よりも機械に興味を持っていたため、明治10年(1877)に印刷機械製造見習いとして石川島造船所内にあった鉄工部に派遣された。ロール印刷機の製造を担当し、鑢仕事で妙腕を振るったという。

先のメンバーの中には速水英喜の弟兵蔵の名前が見られないが、記載漏れと見られる。速水兵蔵(1860~?)は兄英喜を頼って上京し、船乗り業を志願して三菱商船学校に入学の段取りを付けたが、平野富二の勧めで兄と共に印刷機械の製造に従事することになった。それは明治11年(1878)のこととされている。

石川島造船所で印刷機械を製造していたことについては、東京石川島造船所発行の『石川島技報』(昭和17年6月発行)に紹介されている。要点をかいつまんで紹介する。

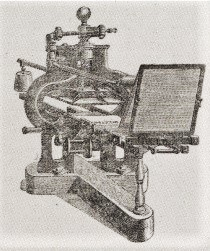

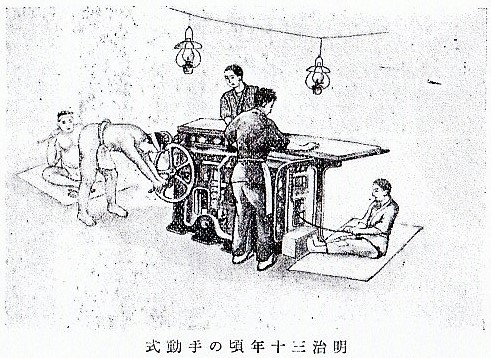

「造船所という名称は、何となくスケールの巨大な製品を想像させやすいが、この石川島で小型印刷機械や活字機械を造っていたと云うことは、ちょっと奇異の感なきを得ない。平野先生が造船所を開くと同時に、先に築地二丁目の活版製造所で製造していた機械を全部、石川島に移したと聞いたならば、その奇異の思いはおのずから解消するであろう。(中略)造船所において印刷機械を製造すると同時に、技術者も養成して、日本の印刷界に多大の貢献をなしたことは明らかである。一方、築地の活版製造所が平野先生の指導下に営業を継続していたことは勿論である。(中略)一例として、図に示す印刷機械は明治17年(1884)頃までの製品である。」

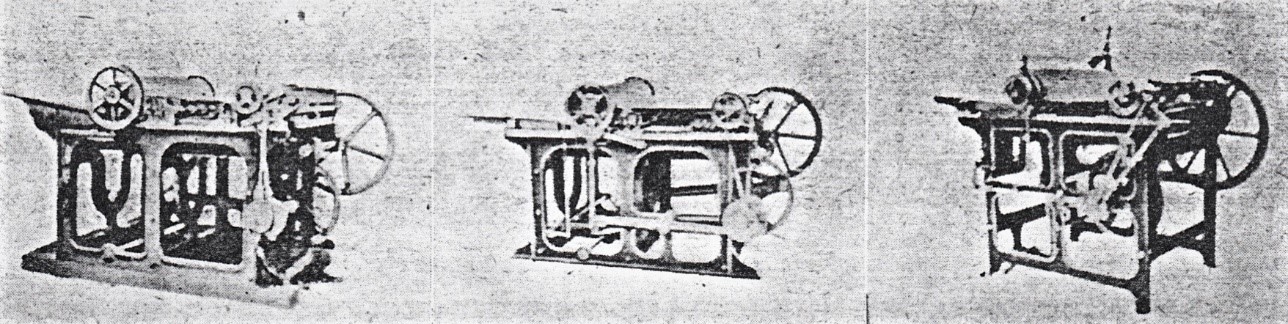

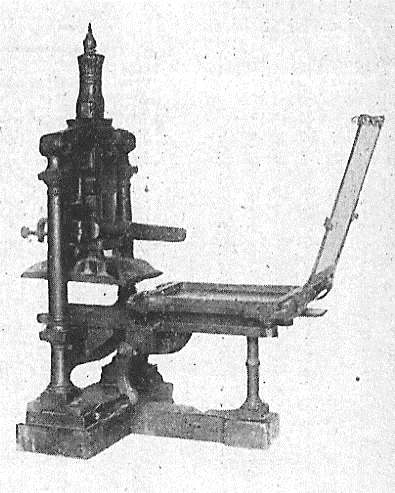

図27-3 石川島造船所で製造した印刷機械

〈『石川島技報』、第6巻 第15号、昭和17年1月〉

ここに掲載されている3種の印刷機はいずれもロール印刷機である。

左の写真は明治12年版活字見本帳にある活版車機械と同一である。

左の写真は大正3年版『活字と機械』にある

四六判八頁掛印刷機械と酷似している。

(4)印刷機械部の解散と離職者の独立支援

明治17年(1884)になって、石川島造船所内にあった築地活版製造所の印刷機械部は閉鎖され、解散した。

その理由は定かではないが、築地活版製造所の印刷機製造拠点を大阪の活版所に移すことにしたと推測される。当時、両所は共に本木家が所有し、本木小太郎が代表となっていた。

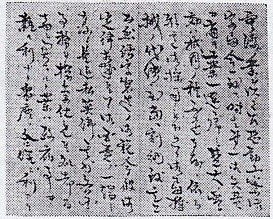

大阪の活版所は、明治11年(1878)に北久太郎町二丁目に600坪余りの土地を購入して移転し、二丁目40番地にある事務所に隣接して広大な工場を建設して、活版製造所と改称した。明治14年(1871)7月になって速水英喜・兵蔵兄弟と中島幾三郎が大阪に戻り、大阪での印刷機製造を本格化させていた。

図27-4 大阪活版製造所の工場建物

〈島屋政一著『印刷文明史』より〉

左奥の民家風の建物が事務所で北久太郎町二丁目40番地に当たる。

手前の背の高い長屋が印刷工場とされているが、

活版製造・印刷機製造もここで行われたと見られる。

頂部の3階に相当する部分は換気用と見られる。

やや後年のものになるが、大阪活版印刷業仲間事務所の「活版印刷業仲間職工住所姓名簿」(明治21年6月調べ)によると、大阪活版製造所の職工168人の内で鉄工課に所属する者は速水英喜を含めて46人で、活版製造所内で最も大きな部門となっている。

小型の手引印刷機や手フートと呼ばれる卓上型手押式印刷機などは個人企業でも製造が可能であることから、平野富二は、職を覚えた従業員で事業意欲のあるものを独立させ、築地活版製造所の名前で販売する途を選んだとみられる。

明治17年(1884)3月の「活字版並印刷器械製本器械其他定価」(改正版)と題した築地活版製造所の製品定価表によると、手引印刷機は半紙四枚摺、半紙二枚摺、半紙一枚摺、美濃一枚摺の4サイズ、車機械(ロールマシーネ)は大形、小形の2サイズ、足踏機械(フートマシーネ)は美濃版の1サイズが販売されていたことが分る。これによって、当時ほとんどの需要に対応できるところまで品揃えができたと判断したと考えられる。なお、車機械の大型は四六版16頁掛、小型は四六版8頁掛と見られる。

離職従業員の独立支援

印刷機械部の閉鎖に伴い、平野富二は活版製造に関わっていた者たちを独立させて印刷機の製造を業とし、その販売を東京築地活版製造所でおこなうこととした。

本林勇吉は、本木昌造の経営する新町私塾で学び、明治9年(1876)に築地の活版器械製造工場の製造担当となった。石川島造船所構内に移転してからは技工を勤めていたが、独立して京橋区弥左衛門町15番地で印刷機・付属品の製造を開始した。明治33年(1900)になって、江川活版製造所の江川次之進に招かれて、その下で築地2丁目14番地に本林機械製作所を開設して、印刷機を製造した。

本林勇吉の同僚だった井出雄平も独立して印刷機の製造を開始したという。

柏原栄太郎は、主任を務めていた父の柏原市兵衛の下で印刷機の製造を担当していたが、明治14年(1881)7月に独立して京橋区築地二丁目30番地に活版印刷機械製造の会社を設立している。明治23年(1890)に開催された第3回内国勧業博覧会に水谷伊之助(京橋区銀座三丁目)を通じて活版器械を出品している。

速水英喜・兵蔵兄弟は、明治14年(1881)7月に大阪活版製造所に戻り、印刷機械の製造を担当した。しかし、弟の速水兵蔵(1860-?)は、明治16年(1883)4月、築地活版所が上海に出張所修文館を設立したとき、松野直之助・平三郎兄弟に従って上海に出向し、そこで印刷と活字製造の実務に当たった。明治18年(1885)に大阪活版製造所に戻り、印刷機の修繕などをおこなっていたが、兄英喜の要請で独立し、東区北渡辺町1番地に速水鉄工所を開業した。

中島幾太郎(1858-1924)は、明治14年(1881)7月に大阪活版製造所に戻って印刷機械の製造に従事したが、4ヶ月後の明治14年11月に退職し、大阪の書肆修道館の印刷部に機械修理掛として入社し、そこで印刷機の製造をはじめた。明治18年(1885)3月になって独立し、西区土佐五丁目に中島機械工場を設立した。ロール印刷機械を中心とした印刷機の製造に従事し、数々の特許・実用新案を取得している。明治25年(1892)に製造した足踏式四六判4頁掛ロール印刷機械を東京の江川活版製造所から販売している。

なお、神田和泉町において印刷機の国産化を開始した当初から関わった者たちの中に独立して金津印刷器械製作所を設立した金津平四郎・清次郎父子がいる。手引印刷機や足踏印刷機械の製造に主力を注いでいた。明治14年(1881)の第2回内国勧業博覧会に国文社から足踏印刷機械を出品している。父平四郎の死去により二代目平四郎を襲名した清次郎は、京橋常盤町から南小田原町二丁目16番地に移転した。清次郎の長男巳之助も平四郎を名乗ったが、屋号は金津巳之助製作所と改めた。昭和に入ってからは営業方面を店員に任せきりで、廃業同然となった。

金津平四郎(初代)の次男金津金蔵は、明治5年(1872)に三菱の横浜造船所で見習い職工となった後、明治9年(1876)に常盤町の金津印刷器械製造所に入った。しかし、明治15年(1882)春、大坂砲兵工廠の徒弟となり、明治22年(1889)に上京して、京橋木挽町二丁目9番地にあった売家を購入して工場とし、分家独立した。当初は船の修理などをおこなっていたが、その後、印刷機械の製造をはじめ、明治24年(1891)頃には菊八頁掛ロール機械の製造を手掛け、従業員も職人5人、見習工7人を雇用するまでになっていた。

その頃、青山学院の印刷部に菊十六頁ロール機械2台を納入してから、中国方面に輸出するきっかけを作った。明治42年(1909)、仙台の河北新報から注文を受けてマリノニ輪転機の国産品を製作し、続いて、やまと、都、日本、東京日日、九州日日、静岡民友、秋田魁、名古屋新聞、福島民報、金沢、毎日、山形自由などの各新聞社の注文を受けて納入している。

当時の印刷機製造業者

明治9年(1876)から明治12年(1879)頃に創業した印刷機械製造業者として、加藤復重郎(浅草森田町10番地)、三卜堂(京橋新橋竹川町11番地)がある。その他、水町製造所(京橋築地三丁目)、寺本定芳(京橋銀座一丁目22二番地)、伊藤常次郎(京橋新肴町5番地)、松井兵次郎(京橋日吉町15番地)、大阪では安藤喜助(天満真砂町)が知られている。

その内、加藤復重郎は元来が印刷業者で、職業柄みずから創案した木鉄合製のハンドプレスを明治10年(1877)の第1回内国勧業博覧会に出品して好評を受けたが、まもなく機械製造を辞めて印刷専業となった。三卜堂は活版機械のほかに活字鋳造機械も製造したが、明治12年(1879)頃には活字販売と印刷を兼業するようになった。大阪の安藤喜助は木製ハンドプレスを手掛け、関西方面で広く販売された。

このように、平野富二の印刷器械製造事業は、結果的に、世の中に多くの人材を輩出して、未熟であったわが国の初期機械産業の育成と発展に貢献した。

(5)大阪活版製造所での印刷機製造

大阪活版製造所での印刷機製造は、築地で学んだ速水英喜が中心となり、大阪活版製造所のブランドで印刷機を販売すると共に、築地活版製造所が販売する築地ブランドの印刷機も製造したと見られる。

なお、それまで築地ブランドの印刷機を製造していた石川島平野造船所では、その後、製造請負を辞めたと見られるが、定かではない。

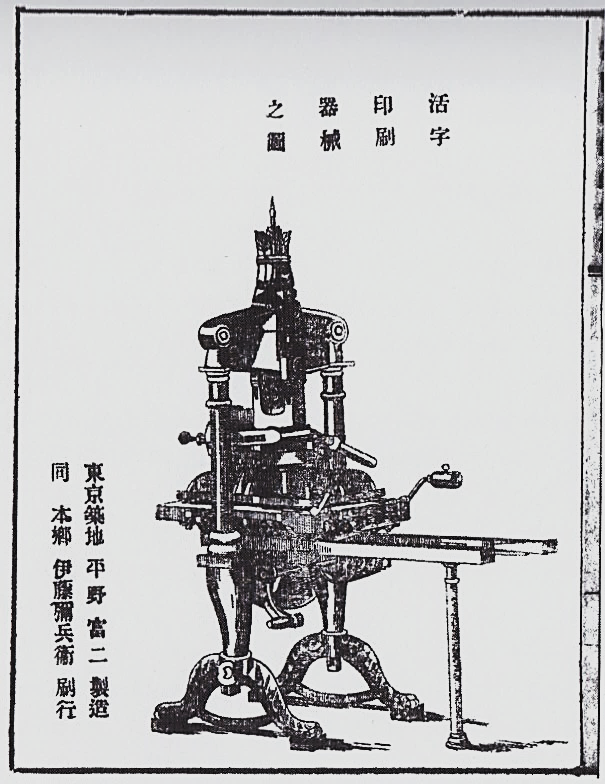

明治18年(1885)になって築地活版製造所と大阪活版製造所がそれぞれ商標を登録した。その記念に製造されたと見られる手引印刷機が長崎印刷工業組合に保管されている。この印刷機には大阪と築地の商標が門型横梁の表裏に鋳出されている。

図27-5 築地活版と大阪活版の商標のある手引印刷機

〈長崎印刷工業組合所有〉

上の写真はレバー操作側の面に鋳出された東京築地活版製造所の表示、

下の写真はその裏面に鋳出された大阪活版製造所の表示である。

向かって左側は英文の社名、右側中央は商標である。

また、明治19年(1886)7月10日付の『読売新聞』に築地活版製造所と大阪活版製造所が連名で紙取付装置を付属した16ページ掛け車機械(ロールマシン)の広告を掲載している。

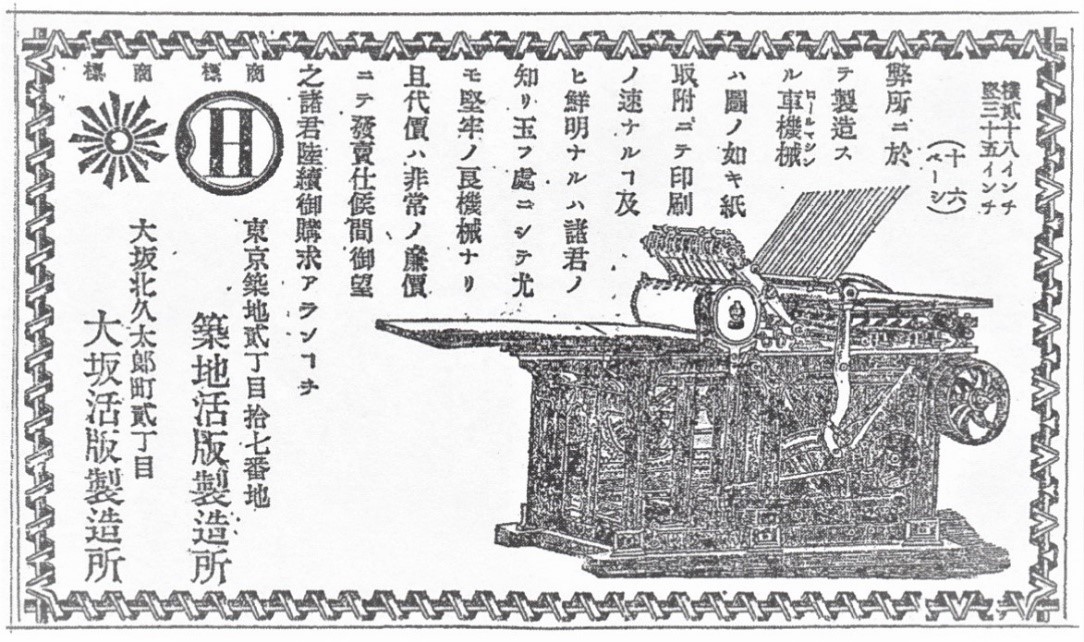

図27-6 築地活版と大阪活版連名の新聞広告

〈『読売新聞』、明治19年7月10日発行〉

この車機械(ロールマシン)は当時最新鋭のもので、

四六判16頁掛の紙取付装置を装備したことをPRしている。

製造は大阪活版製造所、販売は両所が協力しておこなったことが判る。

このように印刷機製造事業は築地活版製造所と大阪活版製造所が一体となって運営するようになったことが分る。

その後の活版印刷機の部分改良や大型化は、専ら大坂活版製造所に戻った速水英喜によっておこなわれたと見られる。

東京築地活版製造所で発行した「活字版並印刷器械及紙型鉛版其他定価」(明治20年7月改正)と題するチラシで、その別紙による説明に、「手引器械は、半紙一枚摺、美濃紙一枚摺(以上、四六判、即、竪六寸横四寸の版四枚掛)、半紙二枚摺、美濃紙二枚摺(以上、四六判八枚掛)、半紙四枚摺にして、ロールマシンは四六判八ページ掛、十六ページ掛、三十二ページ掛の三種にして、足踏器械は美濃紙一枚摺に御座候へ共、其国の便利に応じ白紙唐紙半枚掛又は全紙に適すべき新形のものを製造する事も容易」とある。

この中の美濃二枚摺手引印刷機と四六判三十二ページ掛ロールマシンは、今までの定価表には無かったもので、需要に応じて大坂で新たに開発したものと見られる。

ここで、印刷機のサイズについて説明すると、そのサイズは版盤の大きさで示し、印刷用紙の種類別枚数あるいは判のページ数で表示している。

「半紙」1枚は8寸×1尺1寸(242×333mm)、「美濃紙」1枚は9寸×1尺3寸(273×394mm)、「四六判」1ページは4寸2分×6寸2分(127×188mm)、「菊判」1ページは5寸×7寸2分(152×218mm)のサイズである。

半紙と美濃紙は原紙そのもののサイズを示すが、「四六判」はその原紙を4×8(=32)ページに分断した判のサイズ、「菊判」はその原紙を4×4(=16)ページに分断した判のサイズを示すもので、この原紙サイズを「全紙」と呼んでいる。

なお、「四六判」はB列、「菊判」はA列にほぼ相当する。

平野富二は、明治22年(1889)6月、有限責任の株式組織となっていた東京築地活版製造所を辞任し、東京石川島造船所の経営に専念することになった。それ以降、活版製造事業と印刷器械製造事業に表立って関与することはなかった。

(6)月島分工場での印刷器械製造

平野富二が活版製造事業から手を引いてから18年後の明治40年(1907)2月に、東京築地活版製造所は月島に分工場を設けて活版印刷械の製造を再開した。

月島分工場の建設は、第4代社長名村泰蔵が積極経営の一環としておこなったものであるが、この頃、進行中であった大阪活版製造所の事業整理の一環として印刷機製造事業の廃止が計画されていたことが、最大の要因と見られる。

この頃になると印刷業界では新聞、雑誌やその他の活版印刷物が大量に発行されるようになり、活字の需要と共に活版印刷機の需要も増大していた。

図27-7 月島分工場の写真

〈『活字と機械』、大正3年8月、東京築地活版製造所より〉

明治41年(1908)3月に完成して稼働に入った月島分工場を示す。

左上は同じ頃に設立した大阪出張所である。

この頃、大阪活版製造所は閉鎖されたらしい。

明治23年(1890)に内閣官報局と大阪朝日新聞社がフランスからマリノニ輪転印刷機を導入したのを契機として、日露戦争前後(明治37、8年)にはフランス、ドイツ、アメリカから輪転印刷機が輸入され。その総数は65台であったと記録されているが、これは新聞社が中心であった。大手印刷会社は、博文館印刷所が輪転印刷機を導入した程度で、まだ、大形ロール印刷機械の需要が中心であった。

名村泰蔵は月島分工場の完成を待つことなく、明治39年(1906)9月に死去し、支配人だった野村宗十郎が第5代社長としてこれを引き継いだ。

月島は、明治20年(1887)から明治24年(1891)にかけて、東京府が東京湾の澪筋掘削を兼ねて佃島続きの洲を浚土で埋め立て約76ヘクタールの土地を造成したものである。この土地は区画整理の上、東京府が地主となって民間に貸し渡された。

名村泰蔵は、明治30年(1897)2月になって月島通四丁目9番地の土地285坪を、次いで明治36年(1903)1月に月島通四丁目11番地と月島通五丁目1、3、5番地の土地を東京築地活版製造所社長として東京府から借り受けた。それと隣接する月島通四丁目7番地の土地はインキ商で東京築地活版製造所の取締役だった西川忠亮が借り受けた。

月島分工場で製造された印刷機は、大正3年(1914)8月に東京築地活版製造所から発行された『活字と機械』によって知ることができる。

手引印刷機は半紙四枚掛、半紙二枚掛、美濃紙二枚掛、美濃紙一枚掛の4サイズ、ロール印刷機械は甲菊判四頁掛足踏、乙菊判四頁掛足踏、四六判八頁掛、甲菊判八頁掛、乙菊判八頁掛、四六判十六頁掛、菊判十六頁掛、四六判三十二頁掛の8サイズ、ゴルドン式印刷機械(足踏印刷機械)は鉄枠内寸16×11インチ(美濃紙一枚摺相当)の1サイズ、手押印刷機械は鉄枠内寸10×61/2インチの1サイズが写真入りで掲載されている。なお、甲乙の区分は不明である。

これを明治20年(1887)7月の「定価」チラシに記された品目と比較すると、手引印刷機は半紙一枚掛が無く、ロール印刷機械は菊判四頁掛足踏(甲、乙)、菊判八頁掛(甲、乙)と菊版十六頁掛(甲、乙)の3サイズ6機種が追加されている。また、これまで紹介されなかった手押印刷機械がある。

その説明書きによると、「印刷機械製作者は多いというが、その製作品を自社でも使用する業者は少ない。弊社は印刷、製本、鉛版などの事業を合わせて行い、その分野の権威者と目される専門技工がいる。弊社鉄工部で製作されたものは、これら専門家の試験を経て初めて顧客に提供される。弊社の製作品は、組立後の再加工は必要なく、直ちに完全なものとして使用できるので、顧客の利便は極めて大きい。」としている。

大正2年(1913)4月の時点で、東京印刷同業組合に加入している活版印刷業者の届け出による印刷機保有台数は、活版四六輪転4台、活版四六全判(32頁掛)ロール106台、活版菊全判(16頁掛)ロール162台、活版四六半裁(8頁掛)ロール105台、活版菊半裁(8頁掛)252台、活版四六四裁(8頁掛)53台、活版フート(足踏)123台、活版ハンド(手引)351台となっている。

この内、東京築地活版製造所の製品がどれだけ入っているか判らないが、順調に売り上げを伸ばしていたことは、大正9年(1920)から翌年にかけて月島分工場において建物の新設・増設により、設備の増強がおこなわれていることからも推察できる。

ところが、大正12年(1923)9月に発生した関東大震災で築地の新社屋と共に月島分工場も罹災し、木造工場建屋は焼失してしまった。築地活版製造所としての損失額は150万円に上ったという。

震災前の大正12年(1923)4月に報告された大正11年後期(大正11年10月~大正12年3月)の決算では、総売上高577,697円の内、活版製造事業345,438円(59.8%)、印刷事業203,946円(35.3%)、鉄工事業28,313円(4.9%)であったが、震災後の大正13年前期(大正12年12月~大正13年5月)の決算では、総売上高183,420円の内、活版事業136,220円(74.3%)、印刷事業38,684円(21.1%)、鉄工事業8,516円(4.6%)まで減少した。

これを事業別の前年同期比でみると、総売上高が31.8%にまで落ち込んだのに対して、活版製造事業では39.4%、印刷事業は5.3%、鉄工事業は3.3%まで落ち込んだことが分る。

これは活版製造事業の設備復旧を優先して、印刷事業と鉄工事業は後回しにされた結果と見られる。月島分工場の建物は大正13年(1924)3月に建築着手し、翌年6月に完成しているが、生産を開始した時期については不明である。

社長野村宗十郎は、大正13年(1824)に日本勧業銀行から30万円、その翌年に10万円を借り入れて復旧に努めたが、大正14年(1925)4月に病死した。後任の第5代社長松田精一は、昭和3年(1928)年になって更に10万円を借り受け、合計50万円の銀行負債を負うことになった。

活版印刷機を扱う鉄工部の売上高は、一時向上したが、低迷を続けた。そのため社長野村精一は、昭和3年(1928)12月に月島分工場の設備を縮小し、昭和9年(1934)7月になって月島分工場を廃止し、東京府から借地していた地所の借地権を他者に譲渡している。

これにより、平野富二が活版印刷機の国産化して販売を開始した明治5年(1872)から昭和9年(1934)までの62年間、築地活版製造所の営業品目となっていた活版印刷機は完全に消えることになった。

まとめ

平野富二にとって活版印刷機の製造・販売はあくまでも活字・活版の販売を促進するための手段だった。活版印刷を行う用具として見れば共通であるが、活字・活版の製造と活版印刷機の製造は異質のもので、その製造設備は全く異なるものである。

したがって、活版印刷機の製造をはじめた当初の神田和泉町時代は、細かい手細工を除いて、ほとんどを外部に依存していたが、築地二丁目に移転してからは金属加工機械を輸入して活版の製造と印刷に用いられる諸々の器械・器具の製造を兼ねて自社内での生産体制を整えた。

しかし、活版印刷機の製造に必要な鋳造設備や鍛冶設備が無いため、小物部品は街の鋳物師や鍛冶師に外注し、大物部品は石川島造船所に鋳造・加工を依頼していた。

明治9年(1976)になって、平野富二が杉山徳三郎の経営する横浜製鉄所に経営参加すると、横浜製鉄所で活版印刷機の製造をおこなうようになった。しかし、同じ年の内に平野富二が海軍省から旧石川島造船所の跡地を借り受けて石川島平野造船所を設立したのに伴い、築地活版所にあった印刷機部門と製造設備を石川島造船所構内に移転させた。当初、石川島造船所には機械加工設備がなかったため、築地から移転させた設備を使用して船舶用機器の製造もおこなった。

平野富二にとっては、活版印刷機の製造は一般産業機械の製造の一環としておこなわれるものであって、活版印刷機専用の製造設備を保有することは無駄で、勿体ないと思っていたに違いない。このような製造設備があれば、船舶用は言うに及ばす、他の一般産業分野で必要とする機械。器具類を製造して、広くわが国の産業発展に寄与できると考えていたと思われる。

平野富二は、江戸の職人たった者たちを積極的に雇用し、また、築地活版製造所で技術を身につけた従業員の退社に際して、その技術を生かして独立するよう支援している。これも、わが国産業発展の基盤とすることを意図したものと見られる。

東京築地活版製造所における活版製造と活版印刷機製造の営業上の位置付けを見ると、株式組織となった明治18年(1885)の売上高は活字類が23,521円(80%)に対して5,750円(20%)にすぎない。活字の売上高が圧倒的に高いことは後年になっても変わらず、活版印刷機の売上高比率はむしろ低下している。

東京築地活版製造所は、明治9年(1876)に築地にあった印刷機製造設備を石川島に移設して以来、第4代社長名村泰蔵が計画・建設した月島分工場が完成した明治40年(1907)まで、自社内に印刷機の製造設備を持つことは無かった。

名村泰蔵が活版印刷機の自社内製造を決意した背景には、大阪活版製造所での事業整理による印刷機製造部門の廃止があるが、新聞・雑誌類の発行部数が大きく伸びて大型印刷機の需要が増大したこと、高いレベルにある自社の印刷技術を印刷機に反映させることができることを念頭に置いたと見られる。

しかし、明治後期から大正にかけて、世の中の動きは活版をそのまま使用する活版印刷機の時代から、輪転印刷機、オフセット印刷機の時代へと移行しつつあった。

東京築地活版製造所では、活字・活版の製造・販売を主業務としていたため、活版印刷機の製造・販売にこだわって、活版をそのまま使用することのない輪転印刷機や平版に属するオフセット印刷機の製造については関心を示さなかった。

関東大震災による罹災から復旧はしたものの、印刷分野の技術革新に乗り遅れたこともあって、活版印刷機の受注は伸びず、昭和9年(1934)になって月島分工場は廃止されるにいたった。その4年後に伝統ある東京築地活版製造所は解散に追い込まれた。

昭和13年(1938)3月17日に開催された臨時株主総会において代表取締役社長に指名された松田一郎は、その場で会社解散を提議し、株主総会の承認を得て清算業務に入った。

会社解散を決議した松田一郎は、東京築地活版製造所の最後の社長として、その後の清算業務を無事に実行させることが自らの役割となった。

しかし、どのように清算が行われ、何時、清算を完了して会社解散の届け出を行ったのかは、業界紙誌も沈黙を守っており明らかになっていない。

令和元年11月13日 稿了