(1)第五代社長として専務取締役社長に選任

株式会社東京築地活版製造所の第四代社長名村泰蔵が明治40年(1907)9月6日に急逝したため、同年10月に開催された株式総会において、野村宗十郎が専務取締役社長に選任された。

野村宗十郎は、明治39年(1906)4月に支配人から昇格して取締役兼支配人となっていたことから、前社長の急逝にも関わらず、混乱なく順当な経営引継が行われた。

昭和4年(1929)10月に発行された『株式会社 東京築地活版製造所紀要』に、

「氏は、当社中古の一大異彩でありまして、明治23年入社以来、献身的精神を以って事に臨み、剛毅果断、しかも用意周到で、自ら進んでよくその範を社員に垂れました。社務の余暇、常に活字の改良に大努力をそそぎ、研究を怠らず、ついにわが国最初の「ポイントシステム」を創定して、活版界に一大美揺を与えたのであります。ために官は授けるに藍綬褒章を以ってし、これが功績を表彰せられたのであります。」と記されている。

以下に、野村宗十郎の東京築地活版所入社までの略歴、入社とその後の昇進、支配人時代の事績、専務取締役社長としての事績、没後の記録を順次紹介する。

(2)東京築地活版製造所に入社までの略歴

野村宗十郎は、安政4年(1857)5月4日、鹿児島藩御用商人である服部東十郎の長男として長崎築地に生まれた。

鹿児島藩御用商人の服部家については、オランダ通詞今村源右衛門明生(1719-1773)が薩摩藩御用商人服部政太郎の養女(政太郎の弟の娘)を妻として迎え、その子今村政十郎真胤(1751-1823)は、島津重豪が長崎を訪問するに先立って、明和8年(1771)4月から薩摩藩に仕えた。この服部政太郎の子孫が服部東十郎と見られる。

長崎築地は町名ではないが、現在の長崎市銅座町の銅座川に面した一画は築地と呼ばれ、薩摩藩蔵屋敷と接していたことから、この場所と見られる。

父の服部東十郎は、代々、薩摩藩から一代限りの家禄を得ていたと見られ、島屋政一著『本木昌造伝』によると、家禄を奉還して困窮のふちにあったとき、長崎新町活版所に入って植字工となった。彼は飄々としたひとであって、長崎新町活版所をやがて去って、郷里の鹿児島にもどって県庁の地券証書などの印刷にあたっていた。明治10年(1877)の西南戦争で県庁の印刷局が廃止されたため、再び長崎に出て三井物産の印刷所に入った。明治15年(1882)には、上京して東京築地活版製造所に入社した。

服部宗十郎は、明治2年(1869)2月、数え年13のとき、本木昌造が開設したばかりの新街私塾に、父に伴なわれて入学し、数学・英語・その他の洋学を学んだ。その傍ら、同じ構内にあった新町活版所で活版術の基本を学んだ。新街私塾で2年間勉学した後、明治4年(1871)に大阪に出た。<「故野村宗十郎翁畧伝」、『大正4年10月 功労者表彰具申』による>

しかし、時期的に見て、宗十郎が入学したのは新街私塾の前身である本木昌造の私塾であって、その後、新町私塾が開設され、引き続きそこで学んだと見られる。

本木昌造が「私塾」を開設したのは、慶應2年(1866)9月のことで、本木昌造は長崎製鉄所の頭取を務めていたことから、陽其二に管理者兼助教を委嘱した。<宮田安著『唐通事家系論攷』、陽其二>

新町私塾が正式に発足したのは、本木昌造が長崎製鉄所頭取を辞任した後の明治2年(1869)11月であり、新町活版所は、翌3年3月、その付属として開設された。

新町私塾の入門控(慶應4年1月11日から記載)には、服部宗十郎、あるいは、野村宗十郎の名前は見当たらない。

島屋政一著『本木昌造伝』によると、父親の新町活版所入社にすこし遅れて、聡明をうたわれていたものの学資に事欠いていた一人息子の宗十郎が、無月謝で人材養成をつとめていた新街私塾に入って数学と洋学を学んだと記されている。これによると、服部改め野村宗十郎の新街私塾入門は明治3年(1870)3月以降となる。

従兄の野村全吉が、官軍軍艦「朝陽」に搭乗して函館戦争に参戦中、明治2年(1869)5月11日の海戦で、軍艦「朝暘」の火薬庫に被弾し、艦上で戦死した。そのため、宗十郎は、服部家の一人息子であったが、父の指示に従い野村家の跡を継いで、野村宗十郎となった。

義父となった故野村全吉は、長崎府の御船手掛であったことから、明治1年(1868)12月18日、長崎製鉄局機関方に任命され、第三等機関方、壱ヶ年に付五人扶持、業給金拾弐両宛の待遇を受けていた。このとき、平野富次郎は第一等機関方に任命されている。

野村全吉は、やがて新政府軍艦「朝暘」に機関方として乗組み、榎本軍討伐のため函館に向かい、函館で戦死した。

明治2年(1869)6月、長崎製鉄所第三等機関方野村宗十郎に対して、野村家を継いだことにより父の志を継いで、一層勉励して忠勤に励むよう、製鉄所方から指示を受けている。これにより、宗十郎は義父の職務を継いで長崎製鉄所第三等機関方となっていたことが分かる。しかし、宗十郎は、機関方としての知識も経験もなく、扶持と業給金を受けるだけだったと見られる。

野村宗十郎が長崎製鉄所機関方となった頃には、平野富次郎は小菅専任として艦船修理の責任者となっており、同じ機関方に属していても、職場を共にすることはなかったと見られる。

明治4年(1871)、数え年15のとき、大阪に出て、游龍鷹作(野村全吉の弟で宗十郎とは従兄に当たる)の家に寄宿し、大阪開成学校(後の第三高等学校)に入学した。しかし、病気がちのため途中退学した。

その後、東京にあこがれて上京し、加福喜一郎(従兄、王子製紙に勤務)の家に寄宿して王子製紙に入社した。その時期は、工場の建築が終わってようやく製紙作業を開始した頃とされているので、明治9年(1876)頃のことと見られる。

王子製紙は明治6年(1873)2月に設立されて、最初は「抄紙会社」と称した。明治9年(1876)5月に「製紙会社」と改称し、明治26年(1893)11月に「王子製紙株式会社」と改称している。

したがって、野村宗十郎の入社した頃は、工場が竣工した後であることから、「製紙会社」と称していたと見られる。その頃、工場は完成したが、なかなか稼働に入れない状態が続いていた。

従兄の游龍鷹作は、唐通事林家七代目の林市兵衛昌風の曾孫にあたり、市兵衛の次男游龍彦十郎、その次男游龍彦次郎と続く。野村全吉と游龍鷹作は兄弟であるとされていることから、その兄弟は游龍彦次郎の息子たちか、あるいは、游龍鷹作が野村家から游龍家に養子に入ったか、どちらかと見られる。

なお、游龍彦次郎は、慶應1年(1865)に小通事(唐通事)を勤め、その弟に林道三郎が居る。林道三郎は、柴田昌吉・子安峻らの『英和字彙』の編纂に協力した人である。

別の従兄である加福喜一郎は、陽其二に協力して、お互いの妻を介して義兄弟の関係にある竹谷半次郎の三人で、明治6年(1873)2月、横浜に「景諦社」を設立している。翌年、渋沢栄一の設立した「抄紙会社」に譲渡して「抄紙会社横浜分社」となり、陽其二は支配人となった。

王子に建設していた「抄紙会社」の工場は、大株主の小野組・島田組が倒産したこともあって、明治8年(1875)12月になってようやく竣工した。しかし、生産が軌道にのるまでにはさらに多くの月日を要した。

明治9年(1876)に「抄紙会社」は「製紙会社」と改称した。その印刷部門である「製紙分社」が東京兜町の第一銀行内に設立され、陽其二が総括した。

明治26年(1893)11月の商法施行に伴い「製紙会社」は株式会社として改組し、「王子製紙株式会社」と改称した。

しかし、野村宗十郎の王子製紙(製紙会社)勤務は長くは続かなかった。会社勤務では勉学が出来ず、これが悩みの種となっていた。

おりしも幸に、游龍鷹作が大阪から東京に移り住んだことから、明治9年(1876)に東京の游龍家に寄宿して東京英語学校に入学することができた。東京英語学校は、明治10年(1877)4月に東京大学予備門となった。宗十郎は、大いに喜んで、日夜、勉学に励んだが、病弱のため大学に進学することは出来なかった。

宗十郎は、これ以上の勉学は諦め、実生活に入る準備をするべく決心し、簿記学校に入学して、専ら簿記術を勉学した。

宮田安著『唐通事家系論攷』によると、明治17年(1884)7月の記録に、「長崎区本古川町弐拾弐番戸第二号 平民 游龍鷹作 三十五年三ヶ月 右東京府寄留ニ付‥‥‥」とある。これによると游龍鷹作は、明治17年7月に東京府に寄留したと見られる。しかし、実際に大阪から東京に移り住んだのは、明治10年(1877)前後のことと見られる。

明治12年(1879)12月、数え年23のとき、宗十郎は大蔵省銀行局に入ることができた。銀行局では、余暇のあるたびに、銀行学の研究に注力していたことから、これが認められて、国立銀行の検査を行う役を仰せ付けられた。

全国各地の国立銀行に派遣されて検査を行っていたが、簿記に詳しいことから、主計局に転勤を命じられ、今度は全国各地の国庫を巡回調査した。

明治21年(1888)になって、宗十郎は、地方への出張ばかりで、自分の学歴では今後の昇進は難しいことから、官吏生活に不満を持ち、民間会社に勤務したい旨を加福喜一郎に伝えた。加藤喜一郎は賛意を表し、早速、製紙分社の陽其二に宗十郎のことを依頼した。

その結果、陽其二の推薦により東京築地活版製造所から招聘されることになり、明治22年(1889)に大蔵省主計局に辞職を申し出て退職した。

(3)東京築地活版製造所への入社とその後の昇進

明治22年(1889)7月、数え年33のとき、東京築地活版製造所に入社した。

当時の東京築地活版製造所は、同年5月に平野富二が社長を辞任して、本木昌造の嫡子本木小太郎が社長心得となり、実質的な経営は取締役の松田源五郎と谷口黙次の2人が行うようになったばかりの時期であった。

野村宗十郎が最初に配属された先は、倉庫係だった。

野村宗十郎の入社直後は、長引く不況の影響を受けて会社存亡の危機に瀕していた。重役会で会社の資産を2万円の評価で身売りすることを決議したが、それでも売れなかったほど経済界の不況は深刻だった。最後の手段として、臨時株主総会において前支配人の曲田成が選ばれて社員・職工全員から辞表を預かり、事態打開のため各人の全面的協力を確認した上で再雇用を行なった。

明治23年(1890)1月、社長心得の本木小太郎は辞任し、曲田成が社長に就任した。

野村宗十郎が倉庫係に配属された後、どのような部署を歴任したかは定かでない。入社して3年後の明治25年(1892)8月には、早くも社長曲田成の下で副支配人に任命され、その翌年8月には支配人に昇進した。活版製造事業にほとんど経験のない者が、入社後わずか4年で支配人となったことになる。

その後、明治29年(1896)4月には、社長名村泰蔵の下で取締役支配人となり、明治40年(1907)9月に名村泰蔵が死去したことにより、その後継者として専務取締役社長に選任されるまで、支配人として15年間、取締役として11年間務めた。

明治22年(1889)6月に制定された同社の「定款」によると、重役の下に役員を置き、総務部の役員は支配人、副支配人、会計係、工場係の4人であった。正副支配人は、重役の命を請けて事務一切を担当し、会計に注意して簿記計算と物品出納などを取り裁いて整理することを主務としている。

野村宗十郎は、入社した年の明治22年(1889)以来、活字の改良と印刷の進歩に熱心に取り組み、一意専心、この事業に従事したとされている。

入社当時、会社の秘書として雇われていたイーストレイキ(F. W. Eastlake)が辞任したので、サマーズが新たに雇われたが、程なく死去してしまった。その机上に『プラクティカル・プリンティング』2冊が遺されていた。しかし、遺族が遺品として持ち帰ったので、会社で他の書籍・雑誌類と共に海外に注文して取り寄せた。

野村宗十郎は、海外から取り寄せた書籍、雑誌類を翻訳させ、自ら読みふけり、社内の各担当者にも読むように指示し、また、印刷して広く同業者に配布して、印刷業の啓発に役立てたという。その一つが、明治25年(1892)11月に東京築地活版製造所で刊行した『実用印刷術袖珍書 第一』(訳述兼発行人 曲田成、印刷人野村宗十郎)である。この本は、明治27年(1894)9月に『実用印刷術袖珍書 第十』が刊行されるまで続いた。

(4)支配人時代の事績

1)活字のポイントシステム調査と導入・普及

入社した年の明治22年(1889)に、野村宗十郎は、アメリカ貿易会社の手を経てサンフランシスコのパーマー・エンド・レイン社の見本帳を入手し、初めてポイントシステムの大小活字を知ることができたという。

やがて、明治24年(1891)4月に秀英舎から発行された『印刷雑誌』(第1巻第3号)に「亜米利加ノ活字定点法」と題してポイントシステムのことが掲載された。野村宋十郎は、これに賛意を得て、このポイントシステムをわが国の活字に採用する場合、フランスとアメリカでは多少の差があり、いずれにするか迷ったが、アメリカの制度によることが最良だと思い、インチを基本としたポイントシステムで活字を創製することを決心した。

そこで、『印刷雑誌』(第1巻第5号)にポイントシステムを簡略に翻訳し、東京築地活版所からの寄稿として投稿した。

さらに、字母製造者の宇佐美豊吉と事務員の松尾篤三とを相談相手にして、ポイント活字の製造を計った。

ポイント活字の製造について、重役会では、現在、せっかく普及し売れている五号活字〔=10.5ポイント〕があるのに、これと似たようなポイント活字をつくって業界を混乱させる必要はないと批難されたが、曲田社長の支援により造り始めることができたという。

以上のことは、野村宗十郎が大正4年(1915)6月12日に印刷青年会において行った講演「日本に於けるポイントシステム」で述べている。

しかし、野村宗十郎は、上海美華書館での活字サイズの歴史を知らず、本木昌造が導入して平野富二が整理・統一した経緯も理解しないまま、思い込みと独断があったのではないかと見られる。

野村宋十郎が提唱したポイントシステムは、イギリス・アメリカの1インチ(25.4mm)を基準にして、その72分の1を1ポイントと定めたものである。しかし、当時のアメリカン・ポイント・システムは、全米で広く用いられているフィラデルフィアのマッケラー・スミス・アンド・ジョーダン社のパイカ活字の全角を基準として、その12分の1を1ポイントとしたもので、パイカの全角6本のサイズ(72ポイント)は0.996264インチとなる。つまり、1インチよりも僅かに小さい。

そもそもポイントシステムは、フランスで最初に提唱されたもので、アメリカではシカゴのマーダー・ルース社がパイカ活字の全角6本を正確に1インチとし、1インチの72分の1を1ポイントとする提案を発表した。しかし、これでは、全米の活字をすべて改鋳することになり、採用するものはなかった。

野村宋宗十郎のポイント活字は、結果的に、この提案によったことになる。

野村宗十郎がポイント活字を一般に発表したのは、明治36年(1903)3月に第5回内国勧業博覧会が大阪で開かれたときで、東京築地活版製造所は9ポイント活字約3,000本を中心に、他のポイント活字10種ばかりを50~60本ずつ出品した。これに対して名誉銀牌を受賞している。

『大阪毎日新聞』はこれに注目して、記者の菊池幽芳がこれを綿密に調査し、同紙上に2回にわたり詳しく記載した。野村宗十郎はこれを読んで、いよいよポイント活字採用の到来と喜んだという。

明治39年(1906)になって、東京の『中央新聞』が9ポイント活字を採用したので、7~8,000種を製造して供給した。これが新聞に用いられた最初である。しかし、当時の新聞は、紙面が6段か7段で、五号活字(10.5ポイント相当)で読みなれた眼には、9ポイント活字は小さくて読みにくいとの非難があったため、五号活字に戻ってしまった。そのことから、9ポイント半、10ポイント活字をつくるに至った。

野村宋十郎の良き庇護者であった社長曲田成が明治27年(1894)10月に急逝し、代わって名村泰蔵が社長になった。

社長名村泰蔵は積極的経営に打って出て、幸いポイント活字に対しても非常に乗り気だったので、野村宗十郎も一層ポイント活字の研究に熱を入れることが出来たという。

この年の8月に始まった日清戦争で、印刷業界は活況を呈していた。

2)コロタイプによる写真印刷の実用化

明治26年(1893)、アメリカのシカゴでコロンビア世界博覧会が開催(1893.5.1~10.3)され、コロタイプ印刷術を研究する小川一真(おがわかずまさ)が招待されて出かけた。そのとき、東京築地活版製造所の社長曲田成は、小川一真に写真製版の標本購入費として餞別の意を含め50円を渡した。

小川一真は、明治15年(1882)に写真術を習得するためアメリカのボストンに渡り、ヨーロッパの最新写真術とコロタイプ印刷術などを習得し、明治17年(1884)1月に帰国した。明治21年(1888)になって、日本初のコロタイプ写真製版と印刷を開始し、翌年、京橋区日吉町(現、銀座8丁目)に小川写真製版所を開業した。

コロタイプは、コロイド・タイプ(膠質型版)のことで、ガラス板上に感光剤を混合したゼラチンを均一に塗布し、写真のネガ版を用いて感光させることにより、感光の度合いに応じてゼラチンの硬化度に相違が生ずる。これを乾燥させるとゼラチン膜の硬化度に応じて表面に微細な皺(しわ)が生じる。これを印刷版として使用することにより、写真の印刷が可能となる。

この技術は、1870(明治3)年にドイツで実用化された。同一版では数千枚の印刷が限度で、また、印刷スピードが遅いため、高級印刷を除くと、やや遅れて開発された網目印刷(網点印刷)が一般的となる。

網目印刷は、網目スクリーンを通して写真を光学的に網点で構成させ、濃淡に応じた網点の大小によって階調を表現するものである。明治27、8年(1894、5)の日清戦争の報道で網目印刷版が盛んに用いられて広く流行した。

小川一真は、アメリカに滞在中、現地で印刷した岡倉天心執筆のわが国出品物解説書の挿図に写真網目版が用いられているのを見て、初めてこの技術を知ったという。帰国に際して、その整版に必要な用具・材料一式を購入している。

翌年の明治27年(1894)に小川一真が写真製版用スクリーン、その他を購入にて帰国したときは、既に曲田社長は死去し、代わって名村泰蔵が社長となっていた。

小川一真は曲田社長との約束もあったので、支配人の野村宗十郎に、写真製版は自分でやるから、印刷の方は東京築地活版製造所でやって貰いたい。しかし、製版法については秘密保持をお願いしたいと申し出た。

野村宗十郎は、構内にある紙倉庫の一部に仮工場を設け、外から覗き見されないように戸板で周囲を囲み、従業員二人を選んで秘密保持の誓約書を書かせた上で、小川一真がアメリカで学んできた印刷方法の説明を受けさせた。横浜のアーレンス商会を通じてドイツからインキを買い入れ、小川がアメリカから持参したアート紙を用い、アメリカで製版した人物画のコロタイプ写真版を用いて、外国製の器械により印刷を試みた。

しかし、印刷面はアバタだらけで、失敗の連続だったという。思案のあげく、パラフィン紙をムラ取りに使用する下貼り上貼りの技術を知り、なんとか理想に近い印刷が出来るようになったという。この方法で衆議院議長楠本正隆と副議長安倍井磐根の写真版をアート紙に印刷して好評を受けた。

その後、8頁ロール印刷機にルーラーを3本増やして精密整版物の印刷が出来るようになったという。さらに、三色版の写真印刷を研究し、黄・赤・青の版を30度ずつ違えて印刷することでカラー写真の印刷に成功した。

以上の話から推測すると、野村宗十郎が写真版の印刷を小川一真から依頼されたのは、コロタイプ写真版のみならず、網目写真版の印刷も含めたものであったと見られる。

大日本写真協会の創立に際して野村宗十郎は評議員に挙げられた。

3)組織改革と営業活動、博覧会出品

<組織改革>

明治26年(1893)8月、曲田成社長の下で支配人に昇進したことにより、社務分掌を改め、会計課長に湯浅文平、販売部長に木戸金朔、印刷部長に上原定次郎を据え、自らは元締となった。また、明治29年(1896)4月には、3年修業の徒弟養成学校を社内に設けた。

明治40年(1907)1月、大阪市西区土佐堀通2丁目に大阪出張所を新設した。これは、大阪毎日新聞社によるポイント活字採用とその後の度重なる改良により、大阪毎日新聞社への活字納入の便宜と関西方面の売込みを目的としたものであった。

<営業活動>

明治28年(1895)11月、曲田成が発行した『座右之友』の続編として、『座右之友(第二)』を支配人野村宗十郎として発行した。

明治29年(1896)11月から12月にかけて、野村宗十郎は清国上海と香港に出張した。この出張目的は明確にはなっていないが、上海で一手特約店としていた修文書館が業績不振で閉鎖されたため、その善後策を協議し、次いで、今後の海外発展をめざして香港に足を延ばしたと見られる。

平野富二は、明治17年(1883)2月に東京築地活版製造所の上海出張所として修文館を開設している。修文館はやがて修文書館と改称するが、明治18年(1885)になって独立させて、東京築地活版製造所の一手特約店とした。

しかし、明治27年(1894)に二代目館主となっていた松野平四郎が28歳の若さで病死した後は、業績不振に陥り、修文書館は閉鎖された。その後、明治33年(1900)になって現地の商務印書館に譲渡された。

東京築地活版製造所の海外活動について、明治24年(1891)2月発行の『印刷雑誌』に掲載された広告に、「今やほとんど東洋第一の活字製造所として知られ、上海・香港・マニラ・シンガポールなどの遠方から漢字および洋字の注文を受けるのみならず、東洋に在る幾多の横字新聞紙も従来から用いて来た欧米製の活字に代えている。当所の活字は地金が堅牢で、永久の使用に堪え、ことに字体が正確で、かつ、どのような注文にも応じ得るためであります。」述べられている。

<博覧会出品>

明治28年(1895)4月に東京で開催された第4回内国勧業博覧会に活字類を出品し、名誉銀牌を受賞した。また、明治36年(1893)3月に大阪で開催された第5回内国勧業博覧会に「ポイント」式活字の活版見本と定価表を出品し、名誉銀牌を受賞した。

さらに、明治40年(1907)7月に開催された東京勧業博覧会に仮名付活字と写真石版印刷物を出品し、名誉金牌を受賞した。

4)業界活動と社会貢献

<外部団体の役員就任>

明治26年(1893)10月、曲田社長が病没し、名村泰蔵が専務取締役社長に就任したとき、曲田成の跡を継いで東京印刷業組合の常務委員となった。また、この年、東京彫刻競技会審査員および協議員となり、後に東京彫工会理事に就任した。

明治30年(1897)には、文省国語調査会の嘱託員となり、常用漢字の制限について意見を述べた。明治35年(1892)12月になって、文部省国語調査委員会より活字に関する調査事務を嘱託される。

明治40年(1907)4月に、東京府から東京勧業博覧会の審査を嘱託された。

大正5年(1916)4月、東京印刷同業組合の代表工場により印刷倶楽部が組織され、野村宗十郎は理事長に選任された。また、大正6年(1917)6月、東京印刷同業組合の臨時組合会で役員改選が行われ、野村宗十郎は副組長に選任されたが、同年7月、辞任した。

<印刷物見本交換会の開催>

前社長曲田成が準備していた第2回印刷物見本交換会を開催し、その結果を明治27年(1894)11月に纏めた『花のしをり』(第2回)を野村宗十郎名義で発行した。

それに続いて、第3回全国印刷業者製作印刷物蒐集会を開催し、明治31年(1898)10月、その結果を『花のしをり』(第3回)として野村宗十郎名義で発行した。

さらに、第4回全国印刷業者製作印刷物蒐集会を開催し、明治35年(1902)3月、その結果と『花のしをり』(第4回)として野村宗十郎名義で発行した。

しかし、野村宗十郎が指導して研究・実用化したコロタイプ印刷と三色版印刷については、第3回のときに他社から初めて出品されたが、東京築地活版製造所からの出品はない。

(5)専務取締役社長としての事績

明治40年(1907)10月、野村宗十郎は第4代社長名村泰蔵の後任として専務取締役社長に就任した。社長就任後の野村宗十郎の事績について、その内容を項目に分けて述べる。

<事業の拡張・縮小>

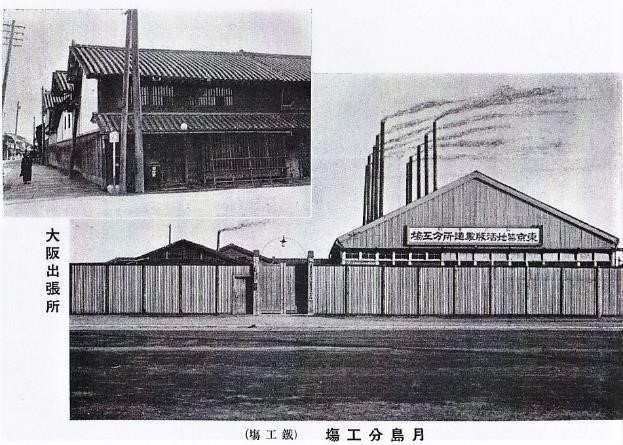

野村宗十郎が社長に就任した翌年の明治41年(1908)3月、東京府京橋区月島通5丁目に機械製作工場が竣工し、月島分工場とした。ここでは印刷機械の製作を中心に行った。

図5-2 竣工して稼働に入った月島分工場

図5-2 竣工して稼働に入った月島分工場

<大正3年6月発行の『活字と機械』の口絵より>

この工場用地は印刷機製造のために前社長の名村泰蔵が借地した。

明治38年(1905)6月に一部が完成して稼働に入ったと見られる。

左上の写真は明治40年(1907)1月に開設した大阪出張所である。

東京築地活版製造所における印刷機械の製造は、

それまで大阪活版製造所と東京石川島造船所に委託製造していた。

しかし、共に製造を打ち切ることになったので、

名村泰蔵が自社での製造を計画したものと見られる。

大正3年(1914)6月、東京築地活版製造所から『活字と機械』を発行して、各種印刷機械を含めた諸機械の写真版、仕様、定価表を掲載している。

月島分工場の完成を機会に、株主総会では16万円だった資本金を30万円に増資することが決定された。その結果、大正6年(1917)1月時点で、払込資本金が27万5千円となった。

明治42年(1909)12月と大正7年(1818)にトムソン自動鋳造機を輸入した。それまで東京築地活版製造所では、150台の手廻鋳造機械をフルに使用しても全国の新聞社から寄せられるポイント活字の注文に追われ、昼夜兼行で働いても間に合わない状態だったという。

また、大正10年(1921)5月には、ベントン活字母型彫刻機械1台を輸入した。この機械は、約2インチサイズの活字パターンから、パンタグラフの原理を利用して、各種サイズの活字母型をカッターで削り出すもので、母型製作が容易になった。しかし、非常に高価な機械であった。その後、1台を追加発注している。

大正7年(1918)末、築地川沿いの通りと祝橋通りとの角地に地下1階、地上4階の鉄筋コンクリート造りの新社屋が清水建設によって着工された。大正12年(1923)7月になって、建設中の新社屋の主要部分が第1期工事として完成し、一部の部門を残して移転した。

第一期工事として完成した建物は、築地川沿いの一番古い煉瓦造事務所を残して工事を行い、事務部門を新社屋に移転させた後に、第二期工事として、煉瓦造事務所を取壊し、その跡地に新社屋に接続して建て増しする計画だった。なお、明治37年(1904)に祝橋通りに面して建てられた鉄筋コンクリート造3階建ての活字仕上工場は残された。

大正11年(1922)11月3日、小倉市大阪町9丁目121番地に九州出張所を開設した。

<ポイントシステムの普及>

明治37年(1904)2月に日露戦争が勃発したが、国民の関心は新聞報道に頼るしかなかった。そのため、購読者が増え、新聞社間の販売競争が激化した。これに呼応して一般出版社による雑誌や画報の創刊が相次いだ。しかし、これを機会にポイント活字を採用する新聞社や出版社はなかった。

明治41年(1908)11月3日、大阪毎日新聞社と東京日日新聞社は、築地製10ポ活字を採用し、紙面を18字詰、8段、104行に改めた。しかし、18字詰では少し張り過ぎ、17字詰では空き過ぎるという欠点があったことから、他の新聞社では10ポ活字を採用するものがなく、東京築地活版製造所では、一時、10ポ字母の製造を中止してしまった。

明治44年(1911)1月1日から大阪毎日新聞社と東京日日新聞社は9.5ポ活字を採用し、東京築地活版製造所では『大阪毎日新聞』のために9.5ポイントのルビ付き活字をつくって供給した。

大正2年(1913)の秋になって、『大阪朝日新聞』から9ポイント活字10万個の注文に続いて、『東京朝日新聞』も9ポイント活字に紙面を改め、『大阪毎日新聞』も大正3年(1914)4月1日から9ポイント活字を採用した。

そのため、全国の新聞界はすべてポイント活字に風靡され、また、一般印刷工場においてもポイント活字を整備することになった。

ことのき築地活版は45日間で8,000体の字母をつくり、約100万個近い9ポイント活字を納入している。

大阪毎日新聞社の紙面整理には、野村宗十郎も全面協力した。これを機会に大阪毎日新聞社社長本山彦一との関係は商売を度外視して親密を深めた。

大正4年(1915)6月12日、印刷青年会に於いて「日本に於けるポイントシステム」を講演し、同年10月4日には、東京府知事から農商務大臣に対して「功労者表彰の義につき具申」が提出された。

これにより、大正5年2月15日、野村宗十郎に対して

「ポイント式活字数種を創造し、仮名付ポイント活字を製作して、各新聞社を初めとし、洽(あまねく)く出版界の使用するところとなり、我邦文運の隆興を裨補すること少なからず。洵(まこと)に公衆の利益を興し、成績顕著なりとす」

として藍綬褒章が下賜された。

図5-3 ポイント活字の広告

図5-3 ポイント活字の広告

ポイント活字は科学的管理法を実現したもので、

活字を組むときの込め物の割合が明瞭なので、

組み版が簡易である、としている。

新聞紙面の改良はさらに続き、大正6年(1917)に至って、大阪朝日、大阪毎日、東京朝日、東京日日等の主要新聞社は8.5ポ活字を採用し、16字詰、10段、120行に改めた。大正7年(1918)7月に、東京の日刊新聞は、8.25ポ活字で15字詰、11段の紙面に改定。

さらに、大正8年(1919)1月、各日刊新聞は、7.75ポ活字を採用。15字詰、12段、135行の紙面に変更した。この7.75ポ活字は、8ポイント母型を使用して活字格のみを7.75ポイントに縮小して鋳造したものである。これは、8ポの肩落としと言われた。

新聞以外では、明治44年(1911)に、参謀本部編纂『日露戦史』を刊行するに際し、野村宗十郎の献策で築地製12ポイント活字が採用され、四六倍判20冊、1頁39字詰17行、総ページ11,000ページを当時の大工場(集英舎、博文館印刷所、凸版印刷、東洋印刷、東京印刷、東京国文社、東京築地活版製造所など)が協力分担して印刷納本した。

大正4年(1915)から印刷業界は好況に入ったが、大正5年(1916)2月、第一次世界大戦のため活字・込物類の原料暴騰により価格引き上げを行った旨を同業組合参加の18社が連名で『日本印刷界』、76号に通告を掲載している。

東京築地活版製造所はポイント活字の販売効果で大いに発展し、大正12年(1923)3月を期末とする大正11年後期の決算では、売上高57.77万円、当期利益10.506万円を達成した。この時の資本金は30万円だった。

<社外活動>

明治41年(1908)6月、第5回全国印刷業者製作印刷物蒐集会を開催し、その結果を『花のしをり』(第5回)として野村宗十郎名義で発行した。

序文を寄せた東京高等学校校長の手島精一は、「印刷物を交換することに加えて、優劣を審査して、相互に技巧を競わせるべきである」とした。しかし、これを最後として曲田成が始めた蒐集会は開催されることはなかった。

明治43年(1910)7月、東京印刷同業組合の臨時創立総会が開催され、初代組長に星野錫(東京印刷株式会社)が選任され、評議員20名の1人として野村宗十郎が就任した。

大正3年(1914)9月、東京大正博覧会協会の商議員に就任した。また、大正10年(1921)になって、文部省から国語調査会委員に任命され、漢字制限に協力した。

大正6年(1917)6月、東京印刷同業組合の臨時組合会で役員改選が行われ、野村宗十郎は副組長に選任された。しかし、同年7月、辞任した。大正12年(1923)3月になって、同組合の相談役に推薦された。

<博覧会出品>

明治43年(1910)、日英博覧会に各種活字を出品し、名誉大賞牌を受賞。

大正3年(1914)、東京大正博覧会に活字類を出品して、名誉大賞牌を受賞。

大正11年(1922)3月、平和記念東京博覧会に各種活字を出品し、名誉大賞牌を受賞。

<関東大震災の影響と対応>

大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災で、築地2丁目に新築した鉄筋コンクリート造りの建物は、外構を残して焼失した。主要部門が移転して稼働に入って2ヶ月目だったこともあり、最も大切な活字母型を含めて、活字鋳造設備、印刷設備の全てを失ってしまった。また、月島分工場も火災により大損害を受けた。

東京築地活版製造所の損失は150万円(?)、死者1名、負傷者2名、罹災した職工数は689名に及んだという。

図5-4 建物外郭を残して焼失した築地の新社屋

図5-4 建物外郭を残して焼失した築地の新社屋

関東大震災による類焼で内部の設備は焼失してしまった。

手前の橋は築地川に架かる祝橋で、橋その物は焼失た。

建物の右手に接続して増設予定だったが未着工だった。

建物左手に隣接する3階建の建物は類焼した活字仕上工場である。

大正12年(1923)12月12日、遅れて開催された大正12年前期の株主総会が開催され、当期損金3.18万円、無配当、借入金30万円を決議した。なお、大正11年後期の決算では、売上高57.77万円、純益金10,61万円を計上していた。

大正13年(1924)4月10日に開催された臨時株主総会において、専務取締役社長野村宗十郎、取締役松田精一・伊東三郎、監査役星野錫・西川忠亮(二代目)が選任された。

同年7月19日、本社建物の補修と増設工事が完成し、屋上に高く社旗を掲げた。この建物は、鉄筋コンクリート造4階建、一部地下1階。建坪250.26坪、延坪1,071.67坪で、清水組(現、清水建設)が設計・施工した。工事費は水道・ガス工事を含めて35万円だった。

図5-5 完成した築地の新社屋

図5-5 完成した築地の新社屋

竣工記念の絵葉書に印刷されたコロタイプ写真である。

類焼した建物内部を補修し、右に建物を増設した。

建物先端を船の舳先のように盛上げて社章を置いている。

その下の入り渕が正面玄関である。

母型製造のベントン彫刻機は焼失したが、別途注文してあった機械が震災後に届いた。活字鋳造設備として手廻鋳造機60余台、トムソン自動鋳造機5台が据え付けられた。

大正14年(1925)10月時点で、東京築地活版製造所の活字鋳造設備は、手廻機械〔いわゆるブルース型活字鋳造機〕130台、トムソン自動鋳造機8台、フランスのフーシェー自動鋳造機1台と記録されている。

<エピソード>

(1)内田百閒と築地13号室

大正6年(1917)頃、岩波書店から『漱石全集』初版の刊行に際し、内田百閒ら4人が築地活版製造所の13号室で編集を行った。

野村宗十郎は時々、顔をのぞかせ、ゲラ刷りをルーペでチェックしていた。当時は、スペイン風邪が最初に大流行した時で、病後に出向いたとき、野村社長は築地の精養軒や歌舞伎座前の長崎料理に呼んでくれたという。

13号室は本館に隣った川沿いの煉瓦建の2階で、教室ぐらいの広さがあった。その階段の下が職工達の通路になっていたので、夕方ぞろぞろと流れる様に帰って行く職工達の間にふと老人の顔を見付けたり、綺麗な髷のお神さん風の姿に目を惹かれたりして何となく感慨を起こす様な事もあった、と述べている。

この話は、内田百閒著「築地活版所十三号室」(『思想』、第162号、昭和10年11月)による。

図5-6 建て替え前の築地社屋と13号室

図5-6 建て替え前の築地社屋と13号室

<大正3年6月発行『活字と機械』の口絵から>

川沿いの道路に面して横長の煉瓦造2階建の事務所の

向かって右端の2階に13号室があった。

その横に通用門があり、

夕方になると退社する従業員の列ができた。

背後に聳える三階建建物は

明治37年(1904)完成の仕上工場である。

(2)新社屋の裏鬼門

新社屋が完成して間もなく、新社屋の角に設けられた正面玄関が、易学でいう裏鬼門にあたるとして、東洋インキ製造株式会社の社長小林鉄太郎が、築地活版の監査役を務めていた西川求林堂の社長西川忠亮(二代目)に話したところ、これが野村社長に伝わった。

野村宗十郎は、新社屋の完成早々の震災で設備一切を失い、加えて活字の売れ行きも減退していたので、これが原因かと気に病んで死期を早めてしまった。

この話は、牧治三郎が「旧東京築地活版製造所 社屋の取壊し」(『活字界』、第22号、昭和44年7月)による。

図5-7 地図上の新社屋の位置

図5-7 地図上の新社屋の位置

本図は昭和7、8年の付保図に示す築地三丁目の地図である。

築地川に架かる祝橋の右下に

東京築地活版製造所の本社建物が太線で示されている。

本社建物の先端角に設けられた正面入口は

方位指針が示すようにほぼ東方を向いていることが分かる。

鬼門は北東の方角で、裏鬼門はその逆の南西の方角を示し、

鬼が出入りする方角とされている。

その方角に入口を設けることを避ける風習がある。

<持病の悪化と死去>

野村宗十郎は、大正14年(1925)2月末から持病の喘息が悪化し、4月12日、麻布六本木の額田病院に入院した。特旨をもって正七位に叙せられた。4月23日、入院先の額田病院で息を引き取った。享年69。

大正14年(1925)4月26日、午後2時、青山斎場で仏式葬儀が営まれ、その後、谷中の寛永寺墓地にある野村家墓所に埋葬された。

(6)没後の記録

大正14年(1925)6月、取締役松田精一が選任されて社長となった。松田精一は、明治34年(1901)3月1日に死亡した松田源五郎の長男で、その跡を継いで取締役を務めてきた。

昭和3年(1928)9月になって、故野村昭十郎翁の胸像建立計画がなされ、翌年10月に趣意書を作成して寄付金募集を行った。その結果、予算7千円に対して、東京築地活版製造所500円、同従業員435円70銭、平野津留〔平野富二の次女で継嗣〕50円など、総額8,683.70円の寄付金が集まった。

その結果、昭和5年(1930)6月、目黒不動尊滝泉寺の仁王門脇に故野村宗十郎翁の胸像を建設して除幕式を挙行した。

その後、目黒不動尊の門前バス道路建設のため、故野村宗十郎胸像は近くの三福堂(恵比寿神)境内前の新設道路脇に移転された。

図5-8 野村宗十郎翁胸像

図5-8 野村宗十郎翁胸像

目黒不動尊前のバス道路に面して建てられている胸像で、

その下に野村宗十郎の略歴を漢文で刻んだ銘板が

台石に嵌め込まれている。

背後は三福堂の境内で社殿と池がある。

昭和46年(1971)6月29日、東京築地活版製造所の跡地(中央区築地二丁目13番25号)において「活字発祥の碑」除幕式が挙行され、野村宗十郎の令息雅夫氏と同夫人・令孫泰之(当時、10歳)および雅夫氏の令弟で服部家を継いだ服部茂氏が招待者として列席し、令孫泰之が除幕を行っている。しかし、この地で初めて活字を製造したのは平野富二であるにも関わらず、その式典に平野家からは誰も招かれなかった。

まとめ

野村宋十郎は、長崎に居住する薩摩藩御用商人の服部家に生まれた。親戚の野村家当主が戦死したため、その名跡を継いで長崎製鉄所の第3等機関方となった。しかし、それは短期間で、技術者としての素養を身に着けたとは考えられない。

実父は、維新により家職を失い、明治3年(1870)に本木昌造が開いた長崎の新町活版所に勤務した関係から、野村宗十郎も活版印刷に多少の関わりを持ったと言われている。

その後、病弱の身を押して勉学にはげみ、大学予備門を中退して簿記を学び、大蔵省に入省した。しかし、専ら外回りの勤務に見切りをつけて退省した。その時、すでに数え年33となっていた。

退省した野村宗十郎は、陽其二の推薦を得て、明治22年(1889)7月、東京築地活版製造所に将来の幹部候補として招聘された。野村宗十郎が最初に配属された先は倉庫係だったが、3年後の明治25年(1892)8月には早くも社長曲田成の下で副支配人となり、その翌年8月に支配人となった。

さらに、明治29年(1896)4月に社長名村泰蔵の下で取締役支配人となった。明治40年(1907)9月には、名村泰蔵死去の跡を継いで専務取締役社長に選任され、大正14年(1925)4月23日に数え年69で病没するまで社長職を務めた。

支配人として15年間、取締役として11年間、専務取締役社長として18年間、それぞれ重複する期間はあるが、東京築地活版製造所の経営に関わったことになる。

野村宗十郎は、入社して間もなく、活版製造事業について学ぶ中で、活字サイズの決め方に疑問を持ち、外国文献にポイント・システムがあることを知った。結果的に、野村宗十郎に一人合点と思い違いがあったと見られるが、このポイントシステムが本木昌造の決めた活字体系に合致することを知り、改めて本木昌造にたいする尊敬の念を強めるとともに、わが国の統一システムとして普及させることを決意したと見られる。

曲田社長の理解と名村社長の積極的後援を得て、野村宗十郎は死去する直前までポイントシステムに焦点を当てて、その普及に努めた。その結果、新聞社がその利便性に着目して採用するものもあったが、読者の受け入れ安さを主に、紙面の構成やバランスなどを試行錯誤する状態が続いた。やがて、全国の新聞界はすべてポイント活字に風靡されるようになり、一般の印刷工場においてもポイント活字を整備することになった。

このようなことから、大正5年(1916)2月15日、野村宗十郎は、ポイント式活字の創造と普及によりわが国の文運隆興を補助したとして、藍綬褒章を下賜された。

会社の経営面から見ても、ポイントシステムへの切替需要により、順調に増収増益を重ね、大正11年(1922)後期の決算では、資本金が30万円であったが、売上高57.7万円余、純利益10.5万円を記録している。

しかし、牧治三郎によると、東京築地活版製造所の全盛期は大正12年(1923)を以って終わった。活字鋳造が次第に自動鋳造機械の普及に従って、大口需要家の新聞社をはじめ、一般印刷業者も自家鋳造へと移行する形勢を示した。

それにも関わらず、関東大震災でほとんど全ての製造設備を失った東京築地活版製造所が採った対応は、旧態依然とした手廻鋳造機を中心とする活字製造事業に注力し、手工業的体質からの脱却、活字需要者の変化に対する対応が見られない。

大正時代になると、一般製造業の発展により女工不足が深刻となった。また、職工組合による賃上げ要求ストライキが発生するようになっていた。

野村宗十郎は、創業者である本木昌造を敬うあまり、実質的に活版製造を事業として完成させ、海外需要にも目を向けた平野富二、時代の局面で同業組合による協調で切り抜けた曲田成、日清・日露の戦争による好況、不況を積極経営で乗り切った名村泰蔵の3人の社長が敷いた布石を発展させることなく、ポイントシステムの成功に酔いしれていたとしか考えられない。

曲田社長が糸口を付けたコロタイプ版や網目版による写真印刷は、新しい印刷事業の方向性を示すものであったが、その後の展開が見られない。また、印刷物蒐集交換会も、社長に就任してから1回開催しただけで、中止してしまった。

明治18年(1885)には、石版技手人名鏡に東京築地活版製造所が国文社と共に勧進元となっているように、活版印刷と石版印刷〔オフセット平版印刷につらなった〕の双方の印刷分野でトップクラスの技術と実績を持っていた。

さらに、名村社長が復活を手掛けた印刷機械製造事業についても、その製造機種は依然として平野富二が製品化した機種ばかりで、急速に普及しつつある輪転印刷機やオフセット印刷機などの国産化には全く関心がなかったようである。

さらに問題なのは、次期社長とするべき後継者を育成することなく死去したことである。

そのため、遠隔地である長崎に居住し、多くの会社の役員を兼任する松田精一が引き継がざるを得なくなった。

それでも、有力な支配人が実質的な経営に取り組んでいれば別であるが、昭和3年(1928)6月の株主総会で取締役に指名された支配人大沢長橘は知名度が低く、それまで、どのように経営に関わっていたかは知られていない。

野村宗十郎は、活版の大業に一大功績を残し、東京築地活版製造所の興隆に尽くしたとされている。しかし、結果的にバランスを欠いた経営が、その後の苦境を乗り切れず、その死去から13年目に会社解散に追い込まれる要因になったと見られる。

令和1年(2019)5月27日、稿了