ま え が き

今回から「平野富二の事業を支援した人」をメインテーマとして、その最初に「五代友厚」を採り上げる。その順序は時期や支援の内容と関係なく、拙著『平野富二伝』に盛り込むことのできなかった新たな資料や知見を紹介できるものから順次紹介する。

五代友厚については、すでに本シリーズの第14回「ソロバンドックと呼ばれた小菅修船場」(2018年3月28日公開)、第18回「本木昌造の活版事業」(2018年7月31日公開)、ならびに、第19回「五代友厚と大阪活版所」(2018年8月18日公開)の中で紹介した。

図36‐1 大阪時代の五代友厚

第14回で採り上げた小菅修船場は、五代友厚が中心となって薩摩藩で起案され、イギリス商人グラバーの共同出資により建設された。その後、新政府がこれを買い取って長崎製鉄所の付属とし、技術担当所長として平野富二が任命された。したがって、五代友厚と平野富二との関係は間接的なものであった。

第18回で採り上げた本木昌造の活版事業では、本木昌造が薩摩藩から和洋活字一式と活版印刷機を譲り受けたことを述べた。この活字と印刷機は、五代友厚が部下の堀孝之に編纂させた和訳英辞書を印刷するため、薩摩藩の儒学者重野安繹と相談して上海美華書館から購入したが、この設備の扱い方が分からず、未使用のまま御蔵入りとなっていたものである。その後、大阪で新聞発行を計画していた五代友厚は、本木昌造が鋳造活字の製造に成功したことを知って長崎の本木昌造を訪問した。結果として、五代友厚の要請と融資により本木昌造は大阪に活版所を設けた。

第19回では、第18回の続きとして大阪活版所の運営における五代友厚の関与を中心に述べた。大阪活版所の最初の仕事は、五代友厚が小松帯刀の要請を受けた『二十一史』(中国の史書)の活版による覆刻で、小松帯刀の病死による中止となり、その代替として『和訳英辞書』の出版であった。しかし、辞書用活字の製造が思うに任せず、本木昌造の活版事業は進退きわまり、平野富二が活字製造部門の改革と経営を任されることになった。平野富二は『和訳英辞書』の出版辞退を五代友厚に申入れ、そのときから、関係を持つようになった。

本稿では、平野富二が五代友厚に宛てた書簡の中に見られる造船事業の経営に関わる事柄通じて、五代友厚の協力内容を紹介する。

なお、五代友厚は、鹿児島の本家から独立して大阪を生活の拠点とした年である明治3年(1870)6月に「才助」を改名して「友厚」と名乗った。本稿では「友厚」に統一して表記する。

1.五代友厚に宛てた平野富二の書簡

五代友厚は各界の人達から寄せられた書簡を中心とする膨大は資料を保存し、遺していた。それらは大阪商工会議所に寄贈され、現在、「五代友厚関係文書」として保管されている。

それらの文書の多くは日本経営史研究所編『五代友厚伝記資料』に織り込まれて東洋経済新報社から出版されている。しかし、この中に平野富二からの書簡は含まれていない。

一方、大阪商工会議所が発行した『五代友厚関係文書目録』によると、「平野富二書翰」が5通含まれていることが分かった。なお、この目録では「書翰」(筆で書いた書簡)と表記しているが、本稿では一般的な「書簡」で表記する。

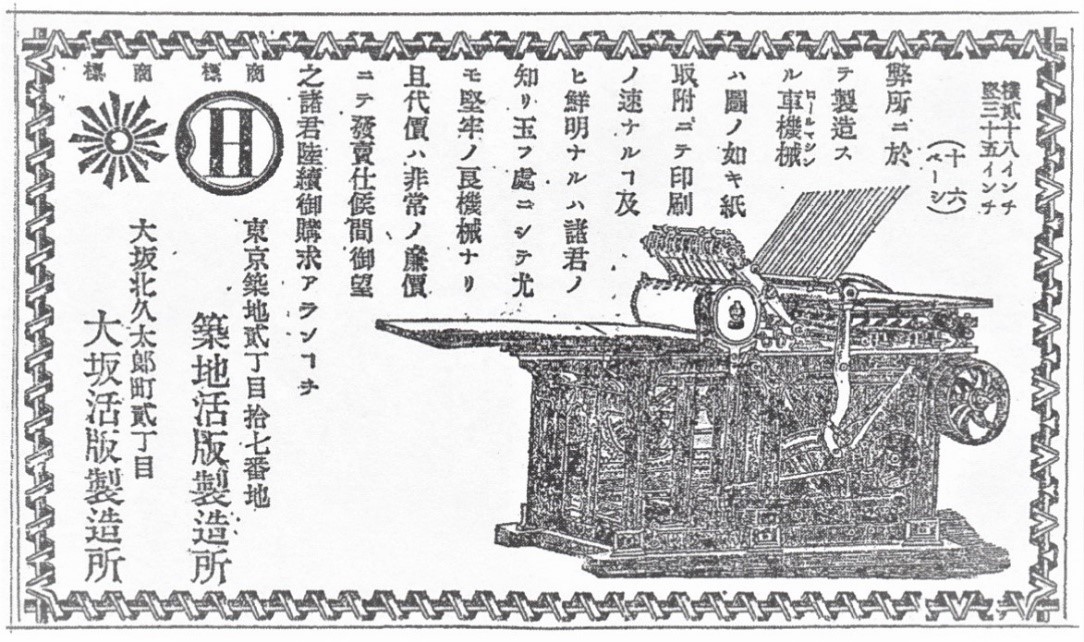

平野富二の書簡はR13-32からR13-36までの符号が付けられており、月日順となっているが、年代順とは限らない。書簡の用紙は、最初のR13-32は「石川島」と「平野」を縦書き二行に分かち書きした「石川島平野造船所」の便箋、次のR13-33は巻紙、その他はすべて「築地」を横書きにした「築地活版製造所」の便箋が用いられている。

R13-32は、年始の挨拶に続いて前年末に発生した大火で造船所が罹災したことが述べられている。これにより、明治13年(1880)1月5日付の書簡であることが分かる。

R13-33は、会津赤岩銅山の持主浅田道貫(新潟県人)が五代友厚と面会を希望している旨を述べている。日付は1月31日となっているが、これだけでは該当年は特定できない。

R13-34は、上京中の五代友厚に面会し、石川島造船所を海軍省から借用する際に交わした約定書の更改要求について平野富二が協力を懇願したこと、その後の海軍省との交渉が進展していることを述べている。追伸として横須賀造船所長の遠武秀行からの依頼事項を伝えている。このことから、明治11年(1878)7月5日付の書簡であることが分かる。

R13-35は、石川島造船所の件がようやく更改契約の運びとなったこと、注文を受けていた藍〆器械を、一部を除き、送ったことの報告である。このことから、明治11年(1878)9月20日付の書簡であることが分かる。

R13-36は、北地より到来した鮭2尾を進呈することの通知と、その後の御様子伺いの書簡である。これだけでは該当年は断定できないが、平野富二は明治13年(1880)に新潟と函館に出張していることから、明治13年(1880)11月19日付と推定される。

2.造船事業での五代友厚の協力内容

平野富二が石川島修船場の跡地を海軍省から借用して造船事業に進出したのは明治9年(1876)10月のことである。そのとき、五代友厚の協力があったことを示唆する兆候がある。それは、平野富二が海軍省主船局との間で交わした契約書に保証人として岩瀬公圃が名を連ねていることである。

岩瀬公圃(1832~1891)は、オランダ通詞出身で、文久2年(1862)に幕府が千歳丸を上海に派遣するに際して五代友厚を変名で水夫として乗組ませる手引きをしたと云われている。グラバーと薩摩藩による小菅修船場の建設では五代友厚の下で現場監督を勤めた。その後、大阪に出て五代友厚の下で勤務した後、東京の新栄町1丁目(現在の中央区入船1丁目、聖路加看護大学の敷地)に設けた五代友厚の東京事務所の主任理事として派遣されていた。

したがって、岩瀬公圃はその立場上、五代友厚の指示なしには勝手に平野富二の保証人になることはできなかった筈である。その後の石川島造船所の再契約と部分更改契約、さらに、明治12年(1879)12月に横須賀海軍造船所と契約した横浜製鉄所借用の際も保証人になっている。

図36-2 晩年の岩瀬公圃

保証人としての住所は新榮町7丁目1番地となっている。

この場所には五代友厚が明治6年10月に事務所と屋敷を設けて、

岩瀬公圃が主任理事として派遣されてきた。

ここの屋敷は岩瀬の住居であり、五代友厚東京滞在中の東京別邸でもあった。

鉱山経営のための弘成館が設立された時、ここに東弘成館が置かれた。

同じ区画内で隣接する入船町8丁目1番地には

精藍事業のための(東)朝陽館が設けられた。

岩瀬公圃は明治16年(1883)2月から明治20年(1887)7月まで

東京馬車鉄道会社の取締役を務めている。

晩年は長崎に戻り余生を送った。

五代友厚が平野富二の造船事業における協力者であったことを示す資料は平野富二の書簡R13-34とR13-35である。この2通の書簡を現代文に直して以下に紹介する。なお、原文は国立国会図書館所蔵のマイクロフィルムで閲覧できる。

書簡R13-34

梅雨降り続く季節、御地は如何でしょうか。さぞかし時期から見て日程を御固めの事と遠くからお察しして居ります。

さて、御船中も御無事に大阪にお帰りのご様子を拝聴しております。東京に御滞留中は実に色々と煩わしい事ばかりを歎願申上げ、さぞかし御迷惑と存じて居ります。

その後、石川島に於いて主船頭(主船寮の長官)にも面会したところ、石川島造船所の用地拝借年限、あるいは、利益金上納方法などについて、詳細を別紙にして提出するようご指示がありましたので提出して置きました。さぞかし、昨今にでも主船寮よりお回しになる事と存じます。最早、近々に何らかの御沙汰があると存じます。

全くこの度の事柄については尊公様の御尽力により、このようになったことと悦んでおります。

なお、この上ながら、然るべき様お願い申し上げます。

右感謝申し上げたく、かたがた、御伺い迄。早々拝具。

(明治一一年)七月五日 平野富二

五代友厚公

閣下

なおなお、この中、遠武公より、拝面の節、御地にて御捌きの丁銅(なまこ形の銅地金)は月々何ほど位の生産高で、かつ、価格はいかほどかに付き、お序のときにでも先方にご一報遣わして下さりたいとの伝言がありましたので、この件を申上げ置きます。内情は、追々、銅板あるいはパイプの類を製造される見込みが有るように見受けられます。当面は、ただ、鎖等の鋳造に少々必要のご様子でした。

書簡R13-35

冷気たたずむ頃となりましたが、御令家様にはお変りも無くお慶び申し上げます。

さて、かねてからご厚配頂いていた石川島の一件もようやくご示令頂けるよう、昨今、その運びとなりました。この節はことのほか遠武公のご尽力で、全く五代大人のご尽力があって、このように事が運んだ事と感謝いたします。いずれ、二、三日中には東京府を通じてご示令になることと存じています。

ご多忙の中、何とも申し上げかねますが、遠武氏には御書をご出状下さりたく、伏してお願い申し上げます。いずれ、ご示令を落手しましたら、早速、ご礼状を差出します。

今便で藍〆器械をお送りいたしました。鉄箱については、今便までには間に合わなかったので、仮に木製のものを添え置きました。いずれ、ポンプと蒸気(ボイラーと蒸気エンジン)、並びに藍〆箱をも次便には間違いなくお送り申します。このように、変更しては申し訳ないことと存じますが、何分、職工が手間取り、変更しましたことをお許し願います。

製藍〆箱の件も、同様で、厚さ二、三歩とのご注文ではありますが、三百貫目以上の圧力とするようご指示があるので、右の寸法では(強度を)保つことが出来ませんので、別紙図面の通り製造して置きます故、次便までには間違いなくすべて完成します。今便では右の図面だけ差出し置きます。

なにとぞご勘考をお願いいたします。

〆器械も今便でお送りした分は、およそ四百貫目の圧力ですが、あまり多数であるので御地(大阪)の活版所境三造よりお下げ渡し下されたく、なお、小形の分を製造して納入してもよろしく、決して不用にはなりませんので、お心遣いなく然るべくお下げ渡し願います。

まずは、変更のお詫びかたがた、要用を申上げたく。早々拝具

(明治一一年)九月廿日 平野富二拝上

五代公閣下

最初の書簡は、東京に滞在中の五代友厚に面会したこと、石川島造船所の用地拝借条件変更について協力を懇願したこと、海軍省の主船頭にも面会し、その指示により希望条件を別紙として差し出たこと、が述べられている。

追伸として、横須賀造船所長の遠武秀行と面談したこと、その際、五代友厚が扱っている銅地金の生産高と価格を教えて欲しいとの伝言があったことを述べている。

次の書簡は、2か月半後に出状したもので、石川島の一件は希望通りに受け入れられる見通しとなったこと、遠武秀行の尽力が大きかったこと、これは全て五代友厚の尽力でこのように(希望どおりに)なったこと、2、3日中に東京府を通じて指示ある見込みであることを伝え、遠武秀行に一筆書くようお願いしている。

別件として、五代友厚から注文を受けていた藍絞器械の納入と仕様変更などについて述べている。

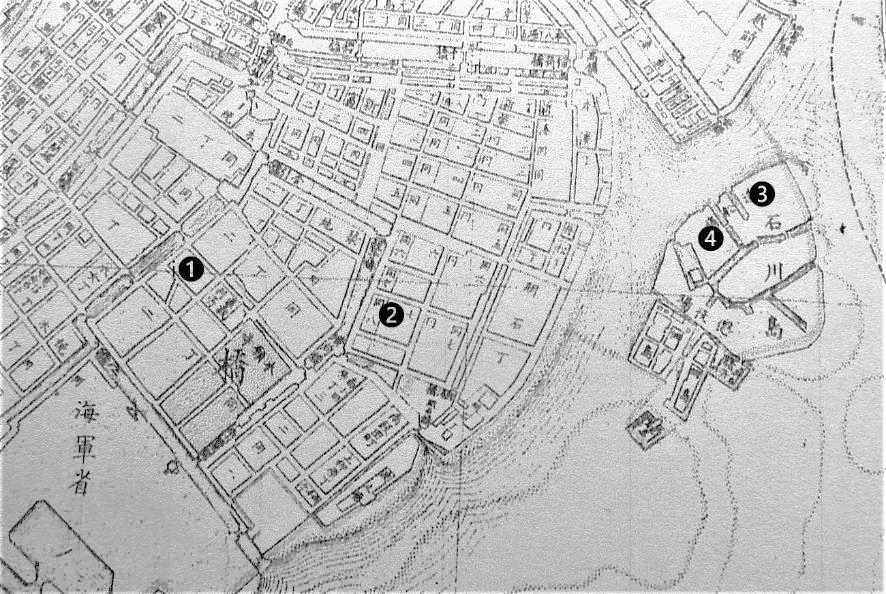

図36-3 明治11年の築地地区と石川島の地形図

<『実測東京全図』、地理局、明治11年6月、部分>

本図は東京の築地地区と石川島地区の位置関係を示す。

❶は築地活版製造所と平野冨二邸

❷は五代友厚の東京事務所と岩瀬公圃の住居

❸は石川島平野造船所、❹は海軍省主船寮の所在地

この内、❶と❷は直線距離で約500mである。

3.平野富二の石川島造船所借用契約について

平野富二は、明治9年(1876)6月14日付で石川島造船所の用地拝借願書を、その2ケ月後の同年8月3日付で同所機械工場の拝借追願書を東京府の権知事楠本正隆を通じて海軍省の海軍大輔川村純義に提出している。

その結果、同年9月19日に海軍省から東京府を通じて「ドックを機械地所とも貸渡すので、委細は主船局に伺い出ること」との回答を得た。主船局との間で拝借条件の詰めを行った結果、明治9年(1876)10月30日付で契約書の調印が行われた。この契約書には平野富二の保証人として岩瀬公圃も名前を連ねている。

その後、契約条件に従い、1年後の明治10年(1877)11月29日付で借用料の増額と納金方法について再契約書が交わされた。

その間、平野富二は造船所としての機能を整備するため、多大の設備投資を行い、更にその後も投資を継続する必要があった。

明治11年(1878)になって、平野富二は2月と8月の二度にわたって東京府知事を通じて政府資金融資の願書を提出している。そのときに提出した担保物件リストによると、すでに石川島に3万円相当(現在では1.5~2億円に相当)の自己資金で器械類・建屋を投資していることが分かる。政府からの融資はいずれも認可されなかった。

資金窮乏の中、平野富二は改めて海軍省と交わした契約書を読み直したと見られる。

その結果、

①借用期間が明治16年(1883)9月までと短く、長期経営に不安要素となること。

②拝借物破損時の対応条件が不明確で、その弁償で経営を圧迫されかねないこと。

③3ヶ月前の事前通告により他所に移転しなければならないとすることは、事業の継続を困難にすること。

の3点が、多大な追加投資を行った立場からすると、破産・廃業に追い込まれかねないとの重大な懸念をいだかざるを得ず、何としても更改してもらうことを決意したと見られる。

そこで平野富二は、海軍省を事実上主導している薩摩出身の川村純義に当たるしかないと考え、同じ薩摩出身の五代友厚に相談したと見られる。

本件に関して、明治11年(1878)中の関連動向について防衛研究所図書館所蔵の海軍省史料等により追ってみると、次の様になる。

・4月22日、平野富二は契約書の部分更改についての願書を海軍省主船局に提出。

・5月16日、主船局は海軍大輔川村純義に上申書を提出し、川村純義は「海軍省では今後、石川島使用の見込みなし」とした。

・5月27日、川村純義から主船局に「原則許可」を伝達。

・その結果、主船局で原案を作成し、平野富二と協議。

(7月5日、平野富二から五代友厚に礼状出状R13-64)

・8月12日、主船局から川村純義に更改案の伺書を提出。

・8月14日、川村純義から許可。

・8月22日、主船局と平野富二が部分更正追加契約書に調印。

(9月20日、平野富二から五代友厚宛てに報告R13-65)

ここから推測されることは、平野富二が五代友厚に面会した時期は4月22日前後で、五代友厚は、早速、川村純義に平野富二が契約更改を懇願していることを伝えたと見られることである。

五代友厚と川村純義は、安政4年(1857)2月から翌年10月まで、共に薩摩藩から派遣されて長崎海軍伝習所で学んだ仲である。また、文久3年(1863)7月の薩英戦争で五代友厚がイギリス軍艦に捕らわれて横浜に連行され、その後、通訳をしていた清水卯三郎の手引きで武州羽生の近郷に潜伏、時期を見てひそかに長崎に戻って素封家酒井三造の家に潜伏していた時に御小姓役の川村純義が面会に訪れ、その結果、元治元年(1864)6月、藩主の許しを得ることができたと云う話がある。

4.当時の海軍造船所を管理する海軍省内の組織と人事

先に紹介した2通の書簡に出てくる「主船頭」、「主船寮」、「遠武公」について、また、更改契約書に調印した「主船局長 石川利行」について、当時の海軍省内でどのような位置づけだったかを知るため、海軍省内の関係組織変更と人事異動について要約すると次のようになる。

海軍省では、明治5年(1872)5月8日に横須賀造船所と横浜製鉄所を工部省から移管され、それを機に従来の「造船局」が明治5年(1872)10月13日に廃止され、それに代えて本局組織に含まれない海軍卿直属の「主船寮」が設けられた。主船寮は海軍省所属の造船所を管理した。

「主船寮」の長官は「主船頭」と称された。当初欠員だったが、同年10月24日に海軍大丞赤松則良が主船頭を兼任した。明治6年(1873)5月29日に肥田浜五郎が欧米視察から帰国して海軍大丞・主船頭に任命され、横須賀造船所の事務管理を兼任した。「主船寮」は、明治7年5月18日に石川島の新事務所に移転した。

明治8年(1875)11月になって、主船頭肥田浜五郎は「今後、石川島修船所における修理船工事は横須賀造船所に移管する」旨を通達している。肥田浜五郎は一時病気となって主船頭を解かれ、代わって明治9年(1876)1月23日に海軍少将・海軍大丞赤松則良が主船頭に就任した。このとき横須賀造船所長官を兼任して横須賀在勤となり、主船頭不在中の寮務代理として主船助石川利行が任命された。また、横須賀造船所長官不在中の所務代理として海軍秘書官兼主船助遠武秀行が任命された。遠竹秀幸は明治5年(1872)まで工部省下の横須賀造船所長官だった。

明治9年7月26日、赤松則良に代わって再び肥田為良(浜五郎)が主船頭兼横須賀造船所長官に就任した。その時、主船助石川利行は主船寮庶務代理を命じられた。しかし、同年8月8日、肥田為良は主船頭と横須賀造船所長官を免ぜられ、代わって海軍秘書官兼主船助だった遠竹秀行が横須賀造船所長官に任命された。

主船寮は明治9年8月31日に廃止され、翌9月1日、海軍省の本省内組織として「主船局」が設置され、海軍少丞石川利行が主船局長に就任した。

平野富二の書簡に現われる海軍省内の関係者について要約すると、次の通りである。

川村純義(かわむら すみよし、1836~1908)は、五代友厚を通じて平野富二の懇望が伝えられたと見られる頃は海軍卿就任の直前で、海軍大輔として参議兼海軍卿勝海舟の下で海軍全般のことを管理していた。勝海舟が参議専任となった明治11年(1878)5月24日に川村純義はその跡を継いで海軍卿に就任している。明治13年(1880)2月28日に海軍中将榎本武揚に代わったが、明治14年(1881)4月7日から明治17年(1884)7月23日まで参議兼任の海軍卿を勤めた。なお、現在、平野家に川村純義から寄せられた書簡2通が保存されている。その内の1通は大倉喜八郎から発注された木造風帆船高麗丸の進水式が明治11年(1878)10月22日に挙行され、その祝いの品として日本酒を受取ったとする同日付けの礼状である。

赤松則良(あかまつ のりよし、1834~1920)は、長崎海軍伝習所の第3期として江戸幕府から派遣され。航海術と造船術を学んだ。その後、榎本武揚と共に幕府オランダ留学生の一人となり、帰国後は沼津兵学校の教授方となった。明治9年(1876)1月から7月まで主船頭を勤めていたので、平野富二が面会した主船頭は赤松則良だったと見られる。そのとき、主船助(海軍史秘書官兼務)だった遠武秀行も同席した可能性がある。

なお、平野家に赤松則良から寄せられた書簡1通が保存されている。それは、高麗丸進水式に招待されたが公務のため参会できないとの断り状で、10月22日付となっている。

遠武秀行(とおたけ ひでゆき、1844~1904)は、当時、横須賀造船所長官で、その前は海軍秘書官兼主船助であった。薩摩出身であったことから川村純義とは親しく、秘書官の立場でもあったことから、その意向を酌んで平野富二の契約更改に協力したと見られる。

明治10年(1877)、横須賀造船所所長を経て、明治13年(1880)、東京風帆船会社社長。明治15年(1882)、共同運輸会社副社長となった。明治22年(1889)11月の東京湾汽船会社創立時にその相談役に就任した。明治25年の東京市水道鉄管の入札に当たって東京鋳鉄会社を設立して落札している。なお、東京湾汽船会社は東京平野汽船組合と内国通運会社が主体となった会社で平野富二は取締役となっている。また、東京市水道鉄管の入札では競争相手であった。

石川利行は、遠竹秀行と共に主船助だったが、明治9年7月に主船寮庶務代理となり、同年9月に主船寮が主船局になったとき、主船局長に昇進したことが分かる。同年10月30日に最初の契約書が海軍省と平野富二との間で交わされ、皆具省側は海軍主船局長 海軍少丞石川利行、他一命が調印している。

5.達成した契約更改の内容

当初、主船局では、平野富二の要求をそのまま受け入れると、海軍省の所有が名ばかりになってしまうとの意見があった。しかし、海軍省内の公達で「石川島の地所を含めたドック・諸建物は、今後、海軍省では使用の見込みがない。」としていたことから、川村純義に対案を提出し、原則許可となった。

その結果、明治11年(1878)8月22日に海軍主船局と平野富二との間で部分更改契約が行われた。その更改内容は、

①貸与の年限を明治9年10月から明治38年9月30日まで全30ヶ年間とする。

②ドック、機械器具、建物が、万一、拝借人の取り扱い不注意で破損または火災、紛失などの際は、相当の償金を差し出すこと。

③貸借期間満期で海軍省が使用、または平野富二が再使用を要求するときは、満1年前に協議すること。

この時の主船局側は副長と営繕課長が、平野富二側は拝借人平野富二と保証人岩瀬公圃が調印している。

このように、平野富二の要望はほぼ100%達成することができ、後顧の憂いなく経営にまい進することが出来るようになった。

6.五代友厚の鉱山事業と製藍事業について

五代友厚に宛てた平野富二の書簡の中で、五代友厚の鉱山事業と製藍事業に関する事柄が記されており、石川島造船所の製品が納入されている。

五代友厚の鉱山事業

五代友厚は明治4年(1871)10月に大和国(奈良県)吉野郡の天和銅山を入手したのを初めとして、次々と鉱山を買い求め、明治6年(1873)に鉱山経営のための会社「弘成館」を大阪北区堂島に設立している。明治7年(1874)3月には東京入船町8丁目に弘成館出張所を開設し、岩代国(福島県)伊達郡の半田銀山を入手したのを機に、大阪は西弘成館、東京は東弘成館と呼ばれるようになった。

五代友厚が鉱山事業に進出した契機は、新政府が慶應4年(1868)4月に貨幣鋳造所を大阪に建設することを決定し、火災により閉鎖されていた香港造幣局の造幣機械を購入した。その際、五代友厚も関与していたことから、造幣局に金銀の地金を納入することを目的として、明治2年(1869)8月、大阪の今宮に金銀分析所を設立した。この設立には岡田平蔵と益田孝も仲間入りしている。全国から江戸時代の金貨・銀貨を買い集め、これを分析、精製し、その地金を造幣寮に納入した。五代友厚はこの事業により相当の収益を挙げたと云う。

やがて旧貨幣では供給に限界があるため、五代友厚は鉱山事業に手を出したと見られる。益田孝は明治5年(1872)になって井上馨の勧めで大蔵省に出仕し、岡田平蔵は明治7年1月に病死したため、金銀分析所は五代友厚の単独事業となった。

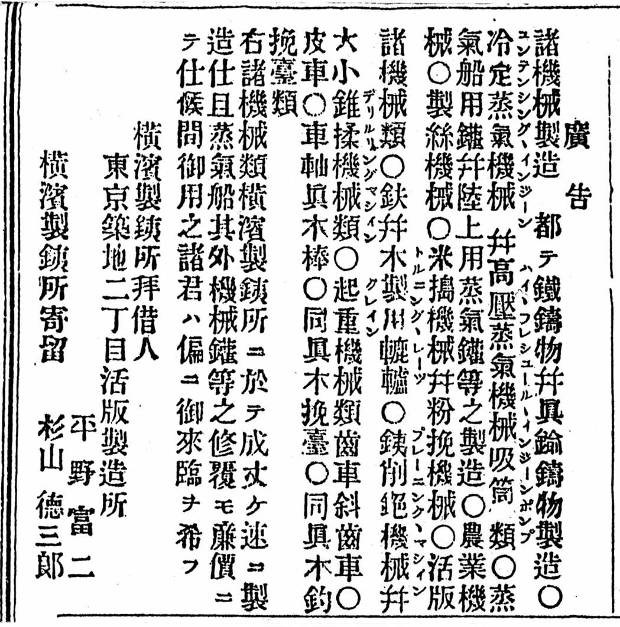

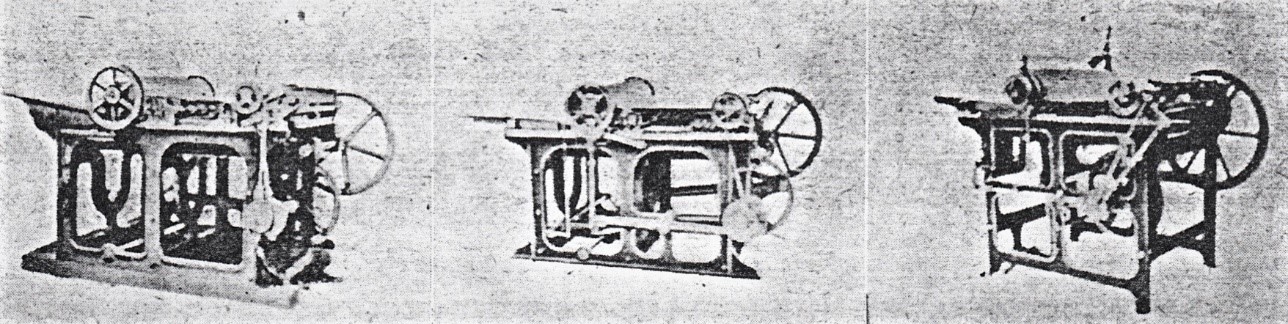

平野富二は、石川島造船所を開設する直前の明治9年(1876)5月に、長崎時代の友人杉山徳三郎らが経営する横浜製鉄所に出資して参加し、諸機械類の製造を開始した。ここでは鉱山で用いられる排水ポンプや巻上機なども製造していたので、五代友厚が経営する鉱山にも器械類を納入した可能性がある。

五代友厚の製藍事業

五代友厚は明治6年(1873)の夏頃から、わが国からの輸出産品として茶・生糸と並んで染料藍が有望であることに着目して精製藍の製造法を研究していた。

その結果、明治9年(1876)4月、東京府権知事楠本正隆に宛てて「国産の材料を以て藍を精製する方法」の特許を出願、また、「資本御助力嘆願書」を提出している。特許については同年5月23日付で「聞き届け難し」として認められなかったが、「資本御助力歎願書」については、同日付けで内務省勧商局から資金50万円を無利子で貸し渡し、明治10年(1877)6月限り皆返済とし、抵当物件の提出を要求された。

明治9年(1876))9月に五代友厚は大阪堂島浜通2丁目の土地を大阪府から借用して、ここに藍精製所「朝陽館」を設けた。書簡R13-35によると、平野富二が藍〆器械とボイラー・蒸気機関を部分納入したのは同年9月のことで、大阪の朝陽館設立時期と一致する。

五代友厚の藍精製所は撰藍所、溶製所、機関所、除水所と蒸気機関所、染業試験所などによって構成され、蒸気動力による機械化がなされていた。藍の生葉を前処理する仮製造所が全国各地に設けられ、東京にも藍精製所が設けられた。そこの機械設備も平野富二が納入したと見られるが、それを示す記録は見つかっていない。

ま と め

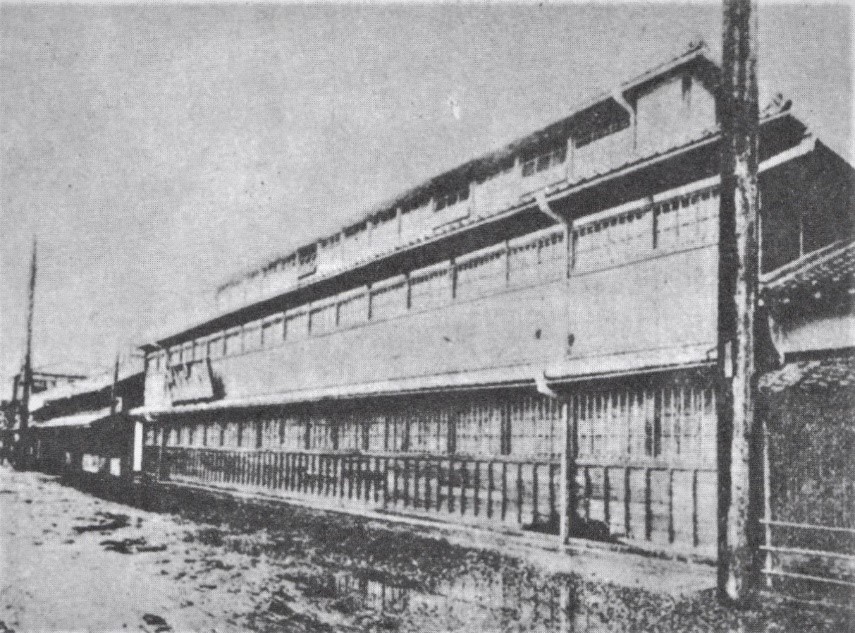

平野富二は、長崎製鉄所を退職したとき、自分は民間に在って軍艦を建造できる造船所を経営し、これにより国家に尽くすことを決意したと云う。資金の裏付けのない一個人では達成困難であるので、その手始めとして、長崎製鉄所での造船の経験と実績をもとに、政府系造船所の経営を一民間人として引き受けることを画策していた。

しかし、恩師と仰ぐ本木昌造が活版事業で廃業の寸前にまで追い込まれ、その原因となった活字製造部門の改革と経営を依頼されたことから、自らの素志を一時棚上げにして、本木昌造の活字製造事業の経営を引き受けた。組織の改革を行い、品質の安定と製造コストの低減を達成して、活字需要の見込める東京に拠点を移し、隆盛を極めるまでになった。

その過程で平野富二は、五代友厚の面識を得ることができた。また、相応の資金を得ることができた。築地に活版製造所を移転させれからは、隅田川をへだてた対岸にある海軍省の石川島造船所をしばしば眺めながら、そこを貸与して貰えれば念願の造船事業に進出できると考えていたに違いない。

明治9年(1876)10月30日に海軍省主船局との間で契約調印が行われ、平野冨二念願の造船事業に進出することができた。この契約では岩瀬公圃が平野富二の保証人として名を連ねている。岩瀬公圃は五代友厚の東京出張所の責任者として派遣されていたことから、五代友厚の協力があったと推察される。

しかし、海軍省との契約内容では長期に安定した経営を目指すには不安な事項が含まれていた。石川島にあった移転可能な主要設備は、すでに海軍省によって他所に移転されていたため、石川島で本格的な造船を開始するには多大の追加投資が必要であった。海軍省の対応によっては、平野富二は破産、廃業に追い込まれかねない状態であった。

そのとき、平野富二の要請に応じて救いの手を差し伸べてくれたのが五代友厚だった。それにより契約の部分更改を達成し、平野富二は後顧の憂いなく造船業に注力することができ、わが国最初の民間造船所を確立し、株式会社IHIとして今日に続いている。

五代友厚は、明治6年10月に東京新栄町7丁目1番地に東京事務所を設けたときに、その土地の一隅に屋敷を設け、岩瀬公圃に居住させると共に、東京滞在中の宿泊所(別邸)としていた。

明治18年(1885)初めに東京で眼病を発症し、大阪に戻って受診した結果、心臓病と糖尿病の併発で長期療養が必要と診断された。同年8月、海軍軍医総監高木兼寛の勧告により東京別邸に移って快方に向かったが、翌月中旬に容体が悪化して危篤状態に陥り、25日に死去した。数え年51歳、満49歳9ヶ月だった。

遺体は大阪に運ばれ、10月2日に天王寺葬場で盛大な告別式が行われた。翌明治19年(1886)9月に阿倍野墓地に五代家の墓所が設けられた。

五代家の墓所にある「五代友厚顕彰碑」には次のように刻まれている。

五代友厚氏は鹿児島の産、長崎の海軍伝習所に学び、上海に遣いした後欧州に渡り、諸国の新知識に接して帰朝、維新政府の参与に任ぜられ、外国事務局判事、大阪府判事等を歴任、外交内政に広く貢献した。

明治二年官を辞して大阪に居を定め、各地鉱山の開発、藍の精製に初まり、金銀分析所、活版所、貿易会社、鉄道会社、商船会社等多くの事業を興した。また、社会公共にあっても、明治十一年大阪商法会議所、株式取引所、大阪商業講習所の創立に尽力した。

明治十八年九月二十五日、惜しくも五十才にして病没したが、卓越した先見性と豪放、高潔の人物をもって、よく大阪経済を衰微の極から救い、後の発展の礎を築いた功績は不滅の光彩に輝く。ここに氏の生誕五十年、没後百年を記念し、その遺業を顕彰する。

昭和六十年十二月 大阪商工会議所建之

大阪大学名誉教授 日本学士院会員 宮本又次撰

五代友厚と平野富二の関係は、本木昌造の負債を平野富二が代わって弁済したことしか知られていなかった。大阪商工会議所に保存されていた平野富二の五代友厚宛て書簡2通によって五代友厚が平野富二の造船事業の支援者であり、顧客であったことを知ることができる。

以上

2020年3月28日 公開