まえがき

平野富二は、明治4年(1871)7月、長崎でなかなか軌道に乗らない新塾活字製造所の事業改革とその後の経営を本木昌造から依託され、標準化と徹底した品質管理、適材適所の組織改革を断行することにより、わずか2か月で高品質で安価な鋳造活字を安定して製造することができるようになった。

同年11月、平野富二は、活字の需要調査のため東京・横浜に出張し、政府の左院編輯局、大学南校出入りの蔵田清右衛門、横浜の横浜活版社と日就社から活字の注文を受けている。当時の新聞や書籍類は、外国人居留地での欧字新聞を除いて、まだ木刻版による印刷が一般的であったが、東京・横浜では既に若干ではあるが活字の需要があり、活字を供給する者が存在していたことを示している。

長崎に帰った平野富二は、明治5年(1872)2月から本木昌造が活版印刷で発行した『新塾餘談』シリーズに活字の各種印字見本を広告として掲載して、希望者への活字販売を開始した。同年7月に東京の神田和泉町に長崎新塾出張活版製造所を開設して本格的な活字の生産を開始した。

表題の「活版印刷の地方への普及」を述べるに当たって、本来ならば東京築地活版製造所の社史をもとに新しい知見を加えて取り纏めることができれば望ましいが、その社史に相当するものは昭和4年(1929)10月に編纂された10ページ綴りの『東京築地活版製造所紀要』があるのみで、纏まった納入実績表すら残されていない。

そこで、本稿では、各府県で編纂された印刷史などをもとに、平野富二が納入したと見られる活字と活版印刷機に焦点を当てて地方での活版印刷採用の事例を紹介することにより、地方への普及状況を知ることができると考えた。

以下に、(1)として活版印刷普及の前段階となる本木昌造が関わった新聞発行の概要を紹介し、(2)として明治4,5年頃の東京における活字と活版印刷機の製造・販売状況を梗概する。その上で、(3)として明治5年の平野富二による活字・活版印刷機の納入実績を通じて個別事例を紹介する。

個別事例の紹介に当たって、出来るだけ多くの府県における状況を知るため、全体を3回に分け、今回は〔前編〕として明治5年以前の状況と明治5年の納入事例、次回は〔中編〕として明治6年の納入事例、次々回は〔後編〕として明治7年以降の納入事例とする。

1.本木昌造が関係した新聞発行

(1)慶應4年8月発行『崎陽雑報』

本木昌造は、慶應4年(1868)1月、長崎奉行が長崎を退去するに当たって長崎製鉄所取扱方を命じられた。同年4月、新政府下の長崎裁判所から製鉄所取締助に任命され、長崎裁判所が長崎府となった翌月の同年8月に長崎製鉄所の頭取に任命された。

そのような中で長崎府は、本木昌造の働きかけにより、長崎府の付属組織として新聞局を設けて本木昌造の開発した技術に基づく鋳造活字製造設備を設置し、上海美華書館から活版印刷機を購入して、慶應4年(1868)8月、『崎陽雑報』を致遠閣から発行した。内容は内外通信と布告・訓令、官吏任免などで、体裁は和紙二つ折り、10枚程度を袋綴じた冊子で、1ページ10行21字詰、ほぼ二号大の楷書体漢字とカタカナの鉛鋳造活字と木刻活字の混用であった。

図30-1 『崎陽雑報』、第一号の表紙

図30-1 『崎陽雑報』、第一号の表紙

(牧治三郎著「活版印刷伝来考=6」に掲載)

鋳造活字の製造は、実験室規模では成功したものの、実用規模での製造は思うように行かず、そのため木刻活字との混用となったが、翌明治2年(1869)6月になって、『崎陽雑報』は第13号で廃刊した。

その頃、たまたま、同様の原理で活字を製造している上海美華書館の所長で活版師のW.ギャンブルが任期を終えてアメリカに帰国するとの情報を得て、迅速活字製造技術を伝習するため、招聘することとなった。

同年10月から長崎でギャンブルの伝習が開始された。本木昌造は、既に長崎製鉄所の頭取を辞任して機械伝習方教頭となっていたことから世話役に任命され、伝習を成功させるべく自分の門下生にも参加させた。

伝習を受けた新聞局のメンバーは長崎製鉄所の活字一課として編成され、その後、長崎製鉄所が工部省所属となったことから、工部省勧工寮活字局となり、明治4年(1871)11月、東京赤坂溜池の松平肥前守中屋敷跡に設備と人員を移転させた。

一方、本木昌造は、明治3年(1870)2月末で長崎製鉄所を退職し、同年3月に新街私塾に付属させる形で新町活版所と新町活字製造所を開設した。それは旧長崎奉行所に勤務していた地役人たちの失業対策でもあった。

その後、本木昌造は、松田源五郎、池原香稺、西道仙と相談して、明治6年(1873)1月、『長崎新聞』を長崎新町新塾から週刊で発行した。体裁は半紙二つ折り、表紙共10枚内外の袋綴じ冊子で、和風行書体漢字と変体仮名の鉛活字による活版印刷であった。しかし、同年暮に廃刊した。

本木昌造が死去した年の明治8年(1875)12月になって同名の『長崎新聞』が勝山新聞局から隔日刊で発行された。社主本多実、編輯西道仙で、やや肉細の初期明朝体活字が用いられている。

(2)明治3年12月発行『横浜毎日新聞』

神奈川県令井関盛艮は、横浜で日刊新聞の発行を計画し、本木昌造に技師派遣を要請した。本木昌造はこれを受けて、明治3年(1870)4月、門人の陽其二を横浜に派遣した。陽其二は唐通事出身で、長崎で英字新聞の発行に協力した経験もあり、本木昌造の活版製造研究に協力して薩摩藩から譲り受けた手引印刷機の操作も熟知していた。横浜では地元協力者の支援を受けて横浜元弁天(中区北仲通6丁目)の脩文館構内に横浜活版社を設立し、同年12月8日(西暦1871年1月28日)、『横浜毎日新聞』を創刊した。その体裁はタブロイド判の洋紙を用いた四号活字による両面刷りで、使用された活字は鉛活字ではなく木活字と見られ、漢字は楷書体、仮名文字は変体かなとカタカナを混用している。

図30-2 『横浜毎日新聞』、第一号の表面

図30-2 『横浜毎日新聞』、第一号の表面

(国立国会図書館所蔵)

故桜井孝三氏の調査によると、明治5年(1872)9月26日の第564号から木活字と混用する形で鉛活字が見られるようになり、この前月の8月14日付け第528号に「今般、東京府下佐久間町東校表門通り文部省活版所内に於いて、右活字並銅板製造発売致しますに付、‥‥」として横浜活版社名で広告を掲載している。明治7年(1874)12月1日から漢字を明朝体、カナ字をカタカナとした四号鉛活字を用いて4段組となり、明治9年9月18日から五号活字になった、としている。

横浜活版社は、『横浜毎日新聞』の発行と並行して、明治4年(1871)2月に『孛佛交兵記』を発行している。その緒言に「去冬(明治3年12月)、余が親友長崎より横浜に来て活版社を興す者あり。その刊鏤(かんろう、彫刻)尤も精巧にして且つ神速なるを以て、即時これを委ねて出版せしめたり」と記し、三号明朝体の漢字鉛活字を用いている。

このことから、『横浜毎日新聞』が鋳造活字ではなく木活字となった理由が見えてくる。つまり、限られた紙面に多くの情報を盛り込み、一般読者が読みなれた書体で記事を印刷することを優先すると、陽其二が持参した明朝体の三号活字は採用されず、やがて楷書体の四号活字が完成することを見越して、とりあえず四号大の木活字で対応することになったと見られる。

横浜活版社は、『横浜毎日新聞』の記事を補足するかたちで、明治4年(1871)10月に『金港雑報』、第1号を小冊子として発行した。その緒言は四号明朝鉛活字で印刷されている。また、明治5年(1872)1月には外国新聞の長文記事を翻訳して掲載する『毎週新聞』が発行された。これは四号明朝の漢字、変体かな、カタカナの鉛活字を使用した小冊子で、木活字の使用は見られなくなった。

なお、同じ時期に本木昌造が提供したと見られる四号明朝体と平仮名・片仮名の鉛活字を使用した『法普戦争誌略』8巻が明治4年(1871)6月に兵部省官版として、また、『万国新聞』が同年10月に、いずれも東京の官庁御用書肆から刊行されている。しかし、『万国新聞』は同年12月に第18号で終刊している。

本木昌造は、その頃、東京の主要書肆仲間の出資を受けて芝口1丁目に活版所の開設を計画していた。

(3)明治5年10月発行『大阪府日誌』

明治2年(1869)12月、官途を辞して大阪財界に身を投じる決意をした五代才助(友厚)は、郷里鹿児島に赴き、その帰途、再び長崎に立ち寄っている。その際、五代才助は長崎の本木昌造を訪問して大阪に大阪府御用活版所を開設する意向を示し、協力を要請した。

五代才助は、大阪に活版所を開設して、大阪府から新聞を発行すると共に、政府高官となって大阪に駐在していた小松帯刀が所蔵する中国歴史書『二十一史』を活版印刷で刊行することを計画していた。

要請を受けた本木昌造は、その後、五代才助と協議を重ねた結果、大阪府御用活版所を設立するとこととなり、条件を取り決めた上、活版所の設立に要する費用を五代才助から利払いで融資を受けることとした。

本木昌造は、明治3年(1870)3月、社員の小幡正蔵と酒井三造を大阪に派遣し、地元の協力者である長崎屋宗三郎と田村良助と共に五代友厚を訪問して協議を重ね、覚書を交わすに至った。次いで、大手筋折屋町(現在の大手通2丁目4番1~4号)に所在する土地と家作を買い受け、小幡正蔵と酒井三造を所長と副所長とし、さらに、社員として谷口黙次、若林弥三郎、茂中貞次を長崎から送り込み、活字製造に必要な職人を派遣するなどして万全の体制を敷いた。

ところが、『二十一史』刊行の依頼主だった小松帯刀が明治3年(1870)7月20日に病死し、そのため、『二十一史』の刊行が中止となってしまった。

その対応策として、五代友厚が刊行を予定していた『和訳英辞林』の印刷を上海の美華書館から大阪活版所に振り替えることになった。『和訳英辞林』は欧文活字と共に辞書特有の発音符号付き活字が必要で、活字母型の製造法も漢字とは異なるものであった。大阪活版所では苦労に苦労を重ねたが、1年後の明治4年(1871)7月末になっても「西洋活字の製造法を修業中」の状態であった。結局、『和訳英辞林』の印刷を辞退せざるを得なかった。

このような中で長崎では平野富二によって活字製造事業の大改革が開始された。ほぼ同時期の明治4年(1871)7月14日、政府によって廃藩置県が断行された。それに伴い中央官制の大改革がおこなわれ、大阪活版所はそれに関する一切の印刷物を政府から受注したと云う。また、当初からの懸案であった新聞発行は、大阪府の認可を得て、明治4年(1871)10月28日、『大阪府日報』初号(内題『日刊浪華要報』第一号)を発行した。

図30-4 『大阪府日報』の表紙表題と第1面

図30-4 『大阪府日報』の表紙表題と第1面

(板倉雅宣著「活字 東へ」、『ビネット07』より)

この新聞は活版ではなく整版(木版)で印刷され、文中に「板元は内淡路町壱丁目活板所長崎屋宗三郎」と記してある。長崎屋宗三郎は大阪活版所の支配人を勤めていた。第2号から『大阪日報』と改題し、同年12月28日付けの第5号で廃刊となった。『大阪府日報』が創刊された時期には、すでに政府からの活版印刷物の注文は一段落した頃とみられるが、追加注文に備えて『大阪府日報』の印刷を整版としたと推測される。

同時期の明治4年(1871)10月、活字製造部門の責任者である平野富二は東京に赴く途中、大阪に立ち寄った。本木昌造と相談した結果として、五代友厚から請け負っていた『和訳英辞林』の出版を辞退させて、苦労の種であった欧文活字の製造を中止した。その上で、大阪に駐在していた小幡正蔵を伴って上京し、本木昌造が下命をうけていた御用活版所を東校内に開設して小幡正蔵を所長とした。

平野富二が出張先から長崎に戻ったのは明治4年(1871)11月1日で、その後は活字の品揃えを行ったと見られる。活字のサイズは上海美華書館の一号から五号までの標準サイズに本木昌造が決めた初号(一号の倍角)を加え、漢字は上海美華書館の書体をそのまま採用した。それに加えて木版印刷で多用される三号活字の楷書体と行書体の漢字を揃え、二号以下の平仮名と片仮名を整備した。その結果を、明治5年(1872)2月から本木昌造が新製活字で刊行する『新塾餘談』シリーズに広告として活字印字見本を掲載し、希望者に販売するとした。

2.当時の東京における活版設備の供給状況

(1)活字の製造と販売

当時の東京で活字を製造する業者は、銀座近くの京橋南鍋町一丁目に店を構えた志貴和介と、その協力者で後に築地明石町に店を構えた大関某の名前が伝えられている。志貴和介は、兵部省から大量の活字製造を請け負い、出来上がった分から代金の支払いを受けていたという。この二人は、平野富二が東京に進出して1年も経たずに閉店したという。

その後、活版印刷が普及しはじめるに従い、活字製造を業とする者が現れた。明治6年(1873)5月に蠣殻町三丁目の耕文書館、明治8年(1875)10月に築地二丁目の弘道軒、明治9年(1876)8月に神田万世橋内淡路町の国文社、明治10年(1877)10月に博聞社が活字類の販売を開始している。

政府内では、明治4年(1871)11月に工部省が管轄下の長崎製鉄所にあった活字製造設備と人員を東京赤坂の佐賀藩松平家中屋敷内に移転し、勧工寮活字局として活字の製造を開始した。これは政府の発行する日誌や布告類の活版印刷化を目的としたものであった。

なお、政府からの官令布達や情報の周知を目的とした『太政官日誌』は慶應4年(1868)2月に創刊され、明治5年(1872)10月13日に木版から活版に印刷が切り替えられている。

ところが、明治6年(1873)4月になって勧工寮活字局は活字定価販売の新聞広告を出して、民間の印刷業者への活字販売を開始した。その後、大蔵省紙幣寮活版局になっても販売を続けたが、やがて民間からの応需を廃止した。

(2)活版印刷機の製造と販売

当時、活版印刷機を販売する業者はほとんど居なかった。どうしても活版印刷機を必要とする場合は、横浜や神戸などの開港地に進出していた外国商社に頼むか、外国新聞社を通じて入手していた。日本人の商人として活版印刷機を輸入販売したのは、明治2年(1869)に日本橋本町三丁目に店を出した瑞穂屋卯三郎とみられる。

外国製の活版印刷機は非常に高価で、『東京日日新聞』を発行した日就社は、当初は資金が調達できるまで、瑞穂屋の店頭に置いてある印刷機で新聞を刷ったと伝えられている。

本木昌造が長崎の新町活版所で使用していた活版印刷機は、社員が上海美華書館で実見した記憶をもとに作成した木製手引印刷機1台と薩摩藩が上海美華書館を通じて購入した手引印刷機1台、自ら上海美華書館を通じて購入したロール印刷機1台であった。その後、大阪や東京に出張店を設けるに当たって、薩摩藩から譲り受けた手引印刷機を手本にして、長崎製鉄所で木鉄混用の模造機を数台作製している。

活字を広く販売するためには活版印刷機も共に顧客に提供できるようにすることが必要であると考えた平野富二は、安価で操作しやすい活版印刷機の国産化を図り、その第一歩として隣室の文部省御用活版所で小幡正蔵が使用しているイギリス製小型手引印刷機に眼を付け、これを手本として国産化を果たした。

平野富二が国産品の販売を開始した時期は明確ではないが、明治5年(1872)10月下旬に発行された『新聞雑誌』に掲載の広告には、「摺器械美濃二枚摺、半紙二枚摺」が販売品目として挙げられている。また、平野富二の明治6年(1873)の「記録」によると、6月から9月の間と見られる「註文受約定書」の中に「長崎製半紙二枚摺プレス 170円、当局製造一枚摺 100円」と記されていたという。先の広告とこの記録での印刷機の表現は相違するが、長崎製の大型印刷機と当局製の小型印刷機を販売していたことが分かる。

長崎製の大型印刷機は、もともと、他者に販売する目的で製作したものではないことから、続いて小型印刷機と同じ構造の大型機を国産化して販売に供した。さらに、簡便な足踏印刷機と大量印刷に適したロール印刷機も国産化して製品系列に加え、顧客の要望に応えた。

明治6年(1873)に入って、活字・活版印刷機の引き合いが急増したため、平野富二は築地二丁目に土地を求めて新工場を建築し、同年7月、神田和泉町の工場をたたんで築地に移転した。移転後も長崎新塾出張活版製造所の看板を掲げていたが、一般には「築地活版」あるいは「平野活版」と呼ばれるようになった。

平野富二は、自分の下で活版印刷機の製造を修得した者たちの独立を認め、東京では金津平四郎父子、大阪では中島幾三郎、速水兵蔵が専業メーカーとなった。

明治7、8年(1874、5)頃になると、新橋に店を持つ新橋屋謹之助・亀吉親子が舶来機械の輸入販売を始め、また、横浜居留地内の商社が盛んに新聞広告を出すようになった。その中には、本町1丁目の蓬莱社を出店とする横浜28番館のチップメンストン商会の名前もある。

3.明治5年の地方への納入事例

(1)明治5年5月、兵庫県の神戸港新聞

明治4年(1871)11月20日に兵庫県令として赴任した神田孝平は、政府の新聞発行奨励策により、淡路島出身の三木善八(後の報知新聞社長)らに積極的な働きかけを行ない、設立させた神戸港新聞社から、明治5年(1872)5月、『神戸港(みなと)新聞』を創刊した。このとき、本木昌造門下の茂中貞次がこれに協力し、鉛活字を用いた活版印刷による日刊紙が発行された。

茂中貞次は、当時、神田和泉町の文部省御用活版所(所長小幡正蔵)に支配人兼技師として勤務していた。もともと本木昌造一門の一人で、長崎でW.ハンサードが英字新聞を創刊する際に手伝いを兼ねた伝習に参加した経験があり、大阪活版所が開設されたときに社員の一人として大阪に派遣された。

長崎で本木昌造から活字製造所の経営依託を受けた平野富二が高品質の活字を安定して安価に製造することに成功して、活字の積極販売に踏み切ったことから、茂中貞次は平野富二に協力して活版印刷の普及のために暇を見付けては全国を歩き回っていた。

『神戸港新聞』は、最初は不定期刊行であったが、やがて週2回、隔日発行となった。しかし、三木善八らは任期を終えて郷里淡路島に帰ることになっていたことから、明治7年(1874)10月、鳥取に滞在していた茂中貞次は、県令神田孝平の要請により神戸に移り、三木善八から経営を引き継いで神戸港新聞社の社主兼発行人となった。

三木善八は故郷の淡路島に戻り、恩師である安倍喜平の招きで淡路新聞社の社員となって『淡路新聞』の発行を行った。なお、『淡路新聞』については〔後編〕の(4)で紹介する。

茂中貞次は『神戸港新聞』を日刊に復し、やがて、東京築地活版製造所にいた弟の鳥山棄三を神戸に呼び寄せ、新聞記者とした。鳥山棄三については、〔後編〕の(1)で紹介するが、その自伝『喜寿記念』の中で、神田孝平が県庁退出時に新聞社に立ち寄り、記者を相手に時事問題について意見交換をするなどの逸話を紹介している。

図30-4 『神戸港新聞』、第九十六号

(横浜新聞博物館所蔵)

茂中貞次が社主となった後の明治8年(1875)9月8日付『神戸港新聞』(第58号)のサイズは、『国史大辞典』によると紙幅は縦31.5㎝、横24.0㎝で、4ページ綴りとされている。このサイズは半紙1枚に相当する。

新聞印刷に用いられた活字は、当時、平野富二が主任となっていた長崎の新町活字製造所製と見られる。平野富二は、明治5年(1872)2月に『新塾餘談 初編一』に活字見本の広告を出して、積極的な活字販売を開始している。印刷機については、時期的に見て、神戸の外国商社を通じて舶来品を購入したと見られる。

明治9年(1876)6月、『神戸港新聞』は『神戸新聞』と改題した。しかし、同年11月12日、第380号で廃刊となった。これは、同年9月、神田県令が元老院議官に転じて、後任となった権令森岡昌純が新聞を好まなかったため、県からの援助が得られず財政難に陥ったことによるとされている。

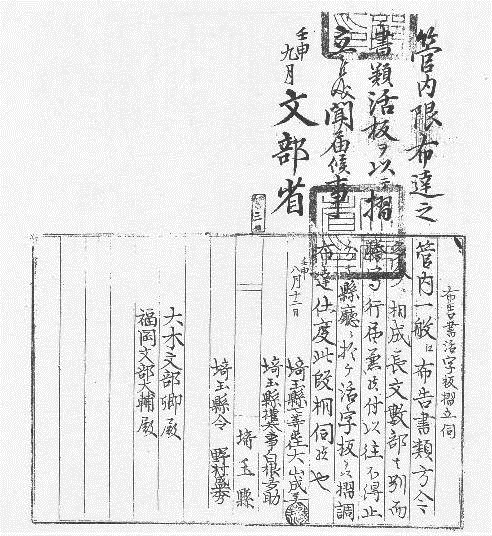

(2)明治5年8月、埼玉県県庁

明治5年(1872)8月12日、埼玉県令野村盛秀(宗七)は文部省に宛てて「布告書活字板摺立伺」を提出し、同年9月、「管内に限り布達の書類を活版を以って摺立候儀は聞き届け候事」として文部省の許可を得た。

図30-5 埼玉県令野村盛秀の伺い書

図30-5 埼玉県令野村盛秀の伺い書

(板倉雅宣著「活字、東へ」、『ヴィネット07』より)

当時、政府から出された布告類は各府県の東京出張所を通じて伝達された。布告類は各府県出張所間で回覧され、その中で各府県出張所は御布告留として転写して府県庁に送付された。府県庁内ではそれを筆写して管内各区の会所などに配布し、区戸長を経て各町村に回覧された。各町村の戸長は御用留として筆写記録すると共に掲示等の方法で町村民に伝達していた。行政が整備されるに従って頻繁に布告類が出されるようになると共に、その内容も複雑で長文になったため、筆写を繰り返す伝達方法では、人員と時間を要し、誤写や脱落による正確性に欠ける恐れがあった。

これに着目した平野富二は、長崎時代に面識のあった野村盛秀が埼玉県令として赴任していることに眼を付けた。早速、浦和の埼玉県庁を訪問して野村県令に面会し、正確性、迅速性、経済性の三得を説明して布告類を活版印刷するよう説得した。その結果が、冒頭の文部省宛て「布告書活字板摺立伺」である。

平野富二の「記録」によると、明治5年(1872)8月29日に「埼玉県より四号文字350字の注文があった」旨が記されている。これは東京で活版製造を開始してから初めての活字注文であった。これは、貸し出された布達類の原稿にもとづき活字を活字版に組んで納入したと見られる。埼玉県庁では、納入された活字版を用いてバレンによる手刷りで印刷したと見られる。

この埼玉県の「布告類の活版印刷」は全国の府県で注目され、活版印刷の全国普及の契機となった。明治7年(1874)11月4日付けの長崎活版社中松野直之助から佐賀県令北島英朝に宛てた願書(渡辺庫輔著『崎陽論攷』に掲載)に、「すでに各地方の県庁にも3分の2は活版をお買い上げになり活版所を開設している。」旨が記されている。

更に埼玉県は、明治5年(1872)11月15日、文部省に宛てて、活版による新聞冊子を起し、管内限りの新聞出版を願い出た。その結果、県庁内に県庁活版所を設置して文運社と名付け、吏員に従事させて、『埼玉新聞』を発行した。このとき、平野富二は活字を含めた活版設備を納入したと見られるが、内容は不明である。

しかし、明治7年(1874)3月、県庁内の失火により県庁印刷所が焼失したため、『埼玉新聞』は休刊となり、明治9年(1876)9月、内務省に廃絶届を提出した。埼玉県は、その対応として県内で初めての私立印刷所である開益社を設立させて、県庁印刷御用とした。開益社は、明治12年(1879)に共立社、明治19年(1886)に埼玉活版所と改名している。

なお、明治19年(1886)8月に埼玉県総務課編纂『現行類輯 埼玉県達全書』が東京築地活版製造所の印刷により刊行されている。埼玉県との縁を感じさせるものである。

ま と め

平野富二が本木昌造から活字製造事業の改革とその後の経営を引き受けた頃のわが国では、まだ、活版印刷の黎明期であった。長崎における本木昌造の活字の製造と活版印刷の試みは知られているが、その他にも特定の出版物を活版印刷により出版するため独自に活字の製造を試みる者はいたが、販売を目的として活字を製造する者はほとんど居なかった。

そのような中で平野富二が放った一筋の曙光が次第に全国に広がって行く様子は、各府県の印刷工業会などが編纂した『印刷史』や各種資料を通じて知ることができる。

活版印刷普及の前段階として本木昌造が発行に関わった新聞として、まず、慶應4年(1868)8月に長崎府新聞局が致遠閣と名付けた部門から発行された『崎陽雑報』がある。ついで、明治3年12月8日(1871年1月28日)に横浜活版社から発行された『横浜毎日新聞』、さらに、明治4年(1871)10月28日に大阪活版所の支配人長崎屋宗三郎の名前で発行された『大阪府日報』がある。

いずれの新聞も鉛活字による活版印刷で発行が計画されたが、『崎陽雑報』は鉛活字と木活字の混用、『横浜毎日新聞』は木活字、『大阪府日報』は木版により印刷された。当初の計画を変更した理由はそれぞれ異なるが、原因はいずれも新聞発行に合わせて充分な鉛活字を揃えることが出来なかったとみられる。

『崎陽雑報』を発行する際は、不足活字を迅速に製造できないと云う問題を抱えていた。それを解決するため上海美華書館のW.ギャンブルを招聘して迅速活字製造法の伝習を受けた。その成果を得た本木昌造は明治3年(1870)3月に新塾活字製造所を設立して本格的な活字の製造を開始した。

活字製造に自信を持った本木昌造は、大阪、横浜、京都に門人を派遣して活版所を開き、次いで自ら東京に出向いて官庁御用書肆たちの出資で活版所の設立を計画、大学御用を受けて神田佐久間町前に活版所を設立することとなった。

本木昌造は各地に設けた活版所に長崎から活字を供給する必要に迫られたが、新塾活字製造所で造った活字は不良品がおおく、需要に応えることができなかった。資金は枯渇し、多くの負債を抱えたまま倒産寸前の状態に追い込まれた。

ここで平野富二の出番となる。失業対策の慈善事業として運営されていた新塾活字製造所の経営を一任された平野富二は、生産体制の見直し、規格の統一、品質管理の徹底を断行し、着手してから2ヶ月弱で不良品を激減させ、高品質で安価な活字を安定して生産することに成功した。

平野富二が活字の需要を調査するため大阪経由で上京したのは、明治4年9月中旬のことである。東京では政府の布告類や民間の有志者が計画していた辞書などを活版印刷するため、良質で安価な活字を求めていることが判った。

当時の東京には、すでに僅かではあるが活字製造業者が存在していた。活版印刷機については未だ国産品はなく、専ら高価な舶来品に頼っていたことから、民間で活版業を営む者はほとんどいなかった。

明治5年(1872)2月、本木昌造が刊行する『新塾餘談 初編一』に新しく製造した活字が用いられ、末尾に活字見本の広告を出して積極的な活字販売を開始した。その後、平野富二は同年7月に東京に拠点を移し、神田和泉町に長崎新塾出張活版製造所を開設し、同年10月、『新聞雑誌』に同様の活字見本の広告を出し、活版印刷機も販売品目に加えて活版印刷の普及を図った。

明治5年(1872)の活字・活版印刷機の販売事例として、同年5月に創刊された『神戸港新聞』と同年9月にわが国で初めて活版印刷された埼玉県庁の布告類がある。

『神戸港新聞』は、本木昌造一門の茂中貞次が兵庫県令神田孝平に呼ばれて新聞発行に協力し、平野富二が責任者となった長崎の新塾活字製造所から活字一式を納入したとみられる。それまで本木昌造が関与した新聞は、鉛活字と木活字混用の活版印刷であったが、『神戸港新聞』の創刊により、鉛活字を用いた本格的活版印刷による新聞発行が初めて実現したことになる。

埼玉県庁による布告類の活版印刷化は、これを契機として全国各府県は布告・布達類を活版で印刷して管内に配布するようになった。やがて施策や各種情報を加えた冊子形の新聞として一般民衆に伝達するようになった。活版印刷設備を備えるには多額の費用を要することから、当初は県庁内に設備を備えて御用業者に印刷業務を命じていたが、やがて民間の御用業者に印刷設備を払い下げて新聞を発行させることになった。

平野富二の放った一筋の曙光は、翌年の明治6年(1873)になって急速に全国に広がって行った。その様子は次回に各県での事例をもとに紹介する。

2020年3月25日 公開

同年6月02日 更新