まえがき

本木昌造は、明治4年(1871)5、6月頃、活版事業の拡大を目指して東京に出張した。前年3月に長崎で新町活版所を設立して教科書・参考書・教養書を中心とした活版印刷物を発行しているが、長崎では一向に販路が拓けず、在庫の山を築く状態だった。

折しも、東京で本木昌造が提供した活字を用いて書籍が刊行されることから、その評判を確認すると共に、主要書肆たちを訪問して今後の活版印刷による書籍の販路拡大について話し合ったと見られる。その際、本木昌造は、大学(後の文部省)から活版御用を仰せ付けられ、御用活版所設置の地所を提供された。

準備のために長崎に帰った本木昌造は、用意した資金が枯渇寸前の状態で、もはや事業拡大どころではないことに気付いた。活字の製造が思うように行かず、これが事業最大の妨げとなっていることに思いを来たし、同年7月、先般長崎製鉄所を退職した平野富次郎を招いて活字製造事業を一任した。これを受けた平野富次郎は徹底的な活字の品質向上と経営の効率化を行った。

平野富次郎は、受託してから2ヶ月間で改革の成果が表れたことを確認し、大阪経由で東京に出張して、懸案となっていた大学御用活版所の開設を本木昌造に代わって行った。なお、この時点で本木昌造が仰せ付かった大学は廃止され、代わって文部省が新設されて間もなくであった。

本稿では、平野富次郎による文部省御用活版所の設立について述べると共に、参考として、大学・大学東校・大学南校の設立経緯とそれぞれの活版事情について述べる。

この文部省御用活版所が設立された場所は、後に平野冨二(改名)が東京に進出して活字製造を行うときの最初の拠点となった所でもあり、ここから全国に鋳造鉛活字による活版印刷が普及した記念すべき場所でもある。

(1)文部省御用活版所の設立

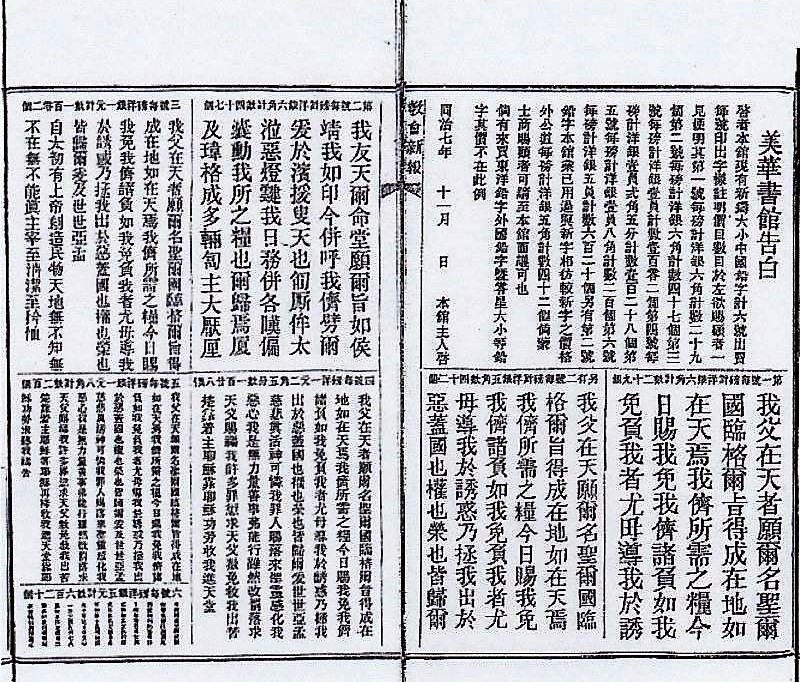

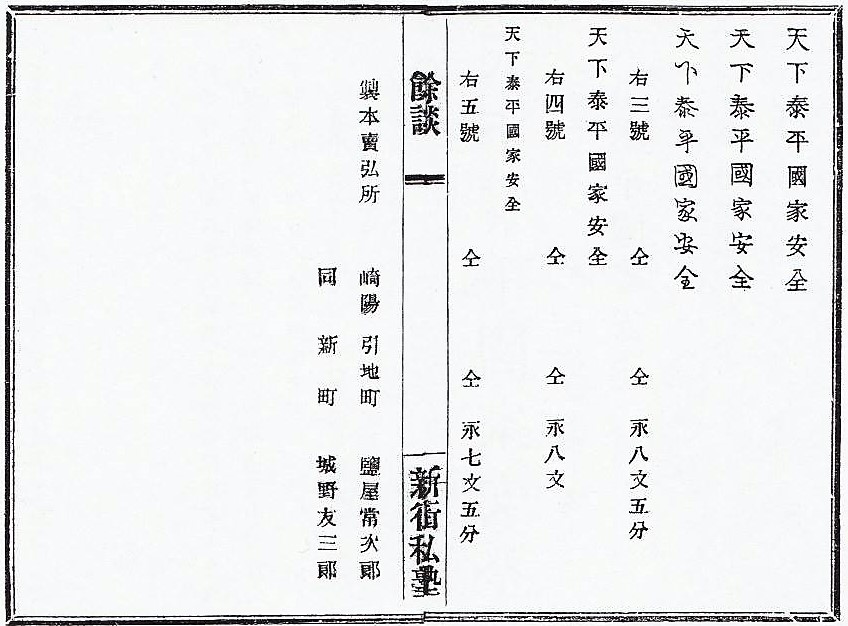

本木昌造は、明治4年(1871)5月末、あるいは、6月初旬、東京に出張した。その主たる目的については明らかではないが、同年6月に本木系活字を使用したとされる兵部省官版『法普戦争誌畧』、8巻が須原屋茂兵衛(日本橋南1丁目)から刊行されていることから、その刊行に立ち合って、その評判を自ら見極めると共に、東京の書肆仲間とさらなる書籍の刊行について相談する目的であったと推察される。

図21-1 『法普戦争誌畧』の表紙

図21-1 『法普戦争誌畧』の表紙

《牧治三郎著「活版印刷伝来考=8」、『印刷界』、1966年10月》

この刊本を所蔵していたと見られる牧治三郎によると、

本文に用いられている明朝4号活字の漢字・平仮名・片仮名は、

横浜活版社の陽其二から須原屋などが大量に買い入れて印刷した、

と述べている。

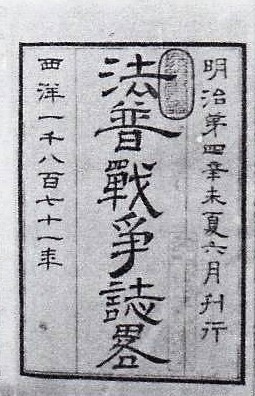

本木昌造は、東京に滞在中、大学から大学・東南校に活字を供給する御用を仰せ付けられた。早速、その受け皿となる御用活版所を設立するための地所拝借を願い出たところ、明治4年(1871)6月15日付けで大学東校区域内で不用となっている長屋とその接続地に大学御用活版所を開設する許可を得た。

図21-2 御用活版所の設立認可

《『公文類聚』、明治4年、国立公文書館蔵》

この公文書によって本木昌造は、

大学・大学東校・大学南校の活版御用を申し付けられ、

御用活版所の用地拝借を願い出た結果、

大学東校区域内にある長屋と接続地に御用活版所を設置する

政府からの許可を明治4年6月15日に得たことが分かる。

この大学東校区域は現在の千代田区神田和泉町1番地に当たる。

大学御用活版所の開設準備のため長崎に戻った本木昌造は、いままで現場に任せていた活字製造部門を調査したところ、大量に活字を製造しても、印刷に適した活字はごく僅かで、不良品の山を築くばかりの状態であって、準備した資金は枯渇寸前となっていることに気付いた。自身の健康不安もあって、事業拡大どころではないことに愕然とした。

そこで本木昌造は、長崎製鉄所が長崎県から工部省に移管されるに際して退職した平野富次郎を招いて、苦境打開のために活字製造事業を一任し、徹底した改革を行うことを懇願した。

その結果、平野富次郎は、恩師の窮状を見るに見兼ねて、活字製造部門の経営一任を引受け、活字の規格を統一し、生産管理を主体とした抜本的改革を断行し、僅か2ヶ月間で高品質の活字を安定して製造する目途をつけたことについては、本シリーズの「活字製造事業の経営受託」(2018年9月)で紹介した。

平野富次郎に一任された活字製造事業の一環として大学御用活版所も含まれることから、その所長と東京における協力者の人選について本木昌造と相談の上、平野富次郎は、明治4年(1871)9月中旬、大阪を経由して東京に出張した。

大阪では、長崎から新塾出張活版所に派遣されていた小幡正蔵と茂名貞次に東京派遣を伝え、東京の大学御用活版所を設営するため、その所長に指名された小幡正蔵を同伴して東京に向かった。

本木昌造が版御用を仰せつかった大学は、明治4年(1871)7月18日、廃止されて文部省が新設され、同年9月18日に文部省編集寮活版部が東校区域内にある東校活版所に設けられて、文部省活版所となったばかりであった。ここには南校にあったオランダ製活版印刷設備一式も移された。

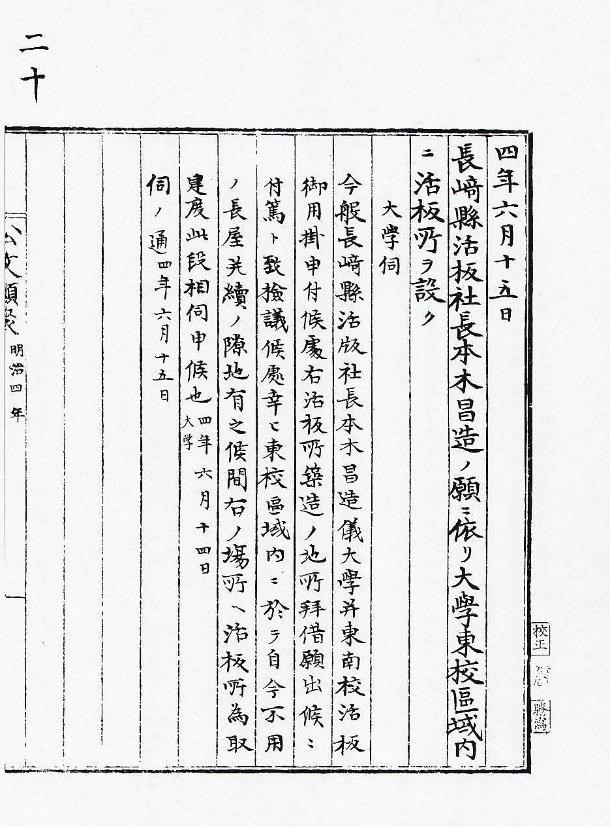

平野富次郎と小幡正蔵は、東京在住の大坪本左衛門の協力により、文部省活版所と同じ長屋内の1戸とその接続地を借り受けて文部省御用活版所を設営した。

この長屋は、津藩藤堂和泉守上屋敷の表門に連なる門長屋で、江戸時代には参勤交代で江戸に滞在した家臣たちが居住する宿舎であると共に、大名屋敷の周囲を囲む外壁を兼ねて、二階建ての連棟となっていた。

図21-3 藤堂和泉守上屋敷の表門と門長屋

図21-3 藤堂和泉守上屋敷の表門と門長屋

《安藤広景画「外神田佐久間町」、『江戸名所道外盡 十』》

東京都立中央図書館蔵

20万石以上の大大名のみに認められた表門造りで、

左右に連棟2階建ての門長屋が屋敷地周囲を囲んでいる。

一階部分は海鼠壁(なまこかべ)に武者窓(むしゃまど)で

二階部分は漆喰の白壁に太い横桟の曰窓(いわくまど)がある。

門長屋と道路の間には堀を巡らし、城塞を模している。

西方に当たる遠方の山上には神田明神の社殿が描かれている。

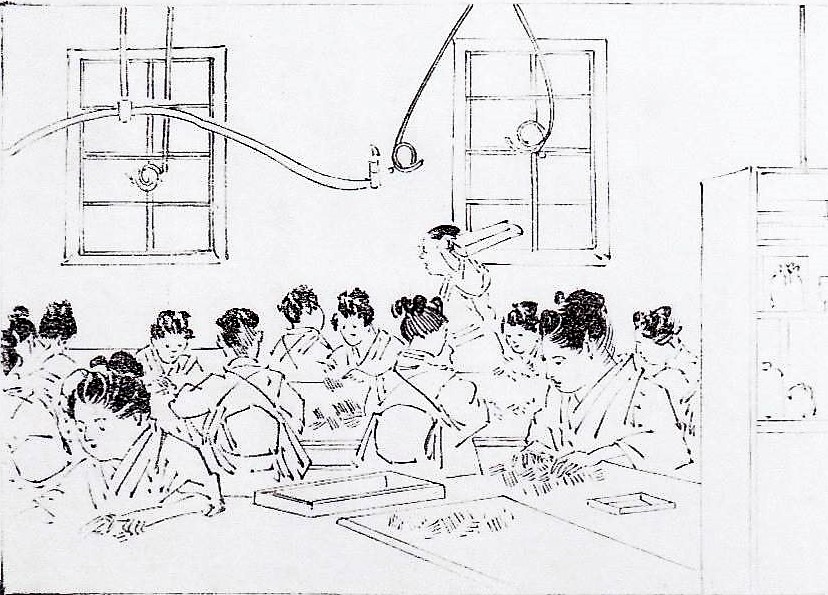

文部省御用活版所の所長となった小幡正蔵は、やがて大阪から上京して来た茂名貞次を支配人兼技師とし、活字の販売と共に活字を組んで印刷版として販売した。校正摺りを行うために、日本橋にある瑞穂屋卯三郎の店からイギリス製小型アルビオン式印刷機を購入し、注文に応じて小物印刷も行っていたらしい。

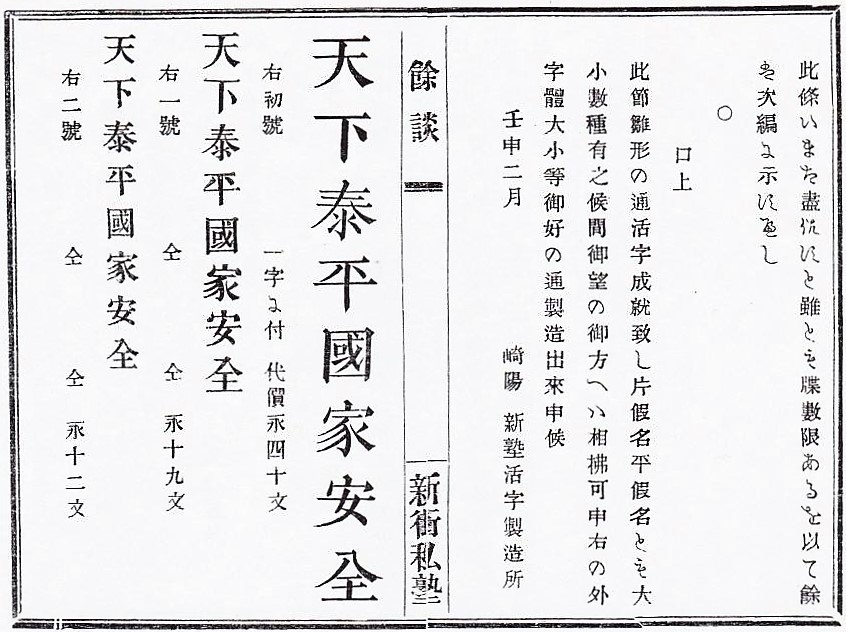

明治5年(1872)7月、平野冨二(この年に行われた近代戸籍編成に当たり富次郎を改名)は、長崎から社員8人と新婚の妻を引き連れて上京し、小幡正蔵が所長の文部省御用活版所に隣接する門長屋の数戸を借り受けて、崎陽新塾出張活版製造所を開設し、ここで活字・活版の製造を開始した。

明治5年(1872 )9月20日に太政官正院印書局が東京辰ノ口の分析所跡(現、千代田区丸の内1丁目4番)に開設されるに当たって、各省が所有する活版印刷設備を集約することになったため、文部省活版所は、所有する活版印刷設備一式を印書局に移管して、設置されてから丁度1年後の同年9月18日に廃止された。

そのため、文部省御用活版所は所長小幡正蔵の名前を冠して小幡活版所と改称し、自主営業の道を辿ることになった。翌年になって、小幡正蔵は、平野富二の了解を得て小幡活版所を閉鎖し、大坪本左衛門と共に神田五軒町の湯島嬬恋坂下に大坪活版所を設立して独立した。

平野富二が開設する崎陽新塾出張活版製造所については、次回のブログで紹介する。

(2)大学、大学東校、大学南校

慶應4年(1868)4月、新政府は幕府の「医学所」を接収し、同年6月、「医学校」として復興した。同年8月、医学校は「昌平学校」(幕府の「昌平坂学問所」を新政府が復興)と共に東京府に移管された。一方、幕府の「開成所」は新政府の下で、改元された明治1年(1868)9月、「開成学校」として復興され、同年11月、東京府に移管された。同月、昌平学校が行政官の所管となったのに伴い、翌明治2年(1869)1月、医学校と開成学校は昌平学校の下に置かれた。

明治2年(1869)7月、教育行政機関の「大学校」が設立された。これにより、昌平学校は廃止され、医学校と開成学校は共に分局として大学校の管轄下に入った。同年12月、大学校が「大学」と改称され、それに伴い医学校は「大学東校」、開成学校は「大学南校」と改称された。湯島昌平坂にある大学を中心として、その東方にあることから大学東校、南方にあることから大学南校と名付けられた。

明治3年(1870)7月18日、大学が廃止され、それに代わって「文部省」が湯島聖堂内に新設された。それに伴い、同月21日、大学東校は「東校」、大学南校は「南校」と改称された。なお、東校、南校は「文部東校」、「文部南校」とも称された。東校は、それまでのイギリス医学中心からドイツ医学の教育に移行するに当たり、一旦、閉鎖して規則を改め、同年10月に再開した。

(3)「大学」における活版について

大学は政府弁官に対して明治3年(1870)3月8日付けで「学規が確定したことにより諸省などが学規を内見したいとの要求があり、その都度、書写して渡すことは手間が掛かり、誤写の弊害もあるので、活字版を整え置きたい。」と伺書を提出し、「伺いの通りとなすべし。」との回答を得た。

その後、どのような経緯があったか不明であるが、長崎県が政府弁官に対して同年11月20日付けで「長崎製鉄所付属新聞局が長崎県から製鉄所に付属替えの節、アメリカ人ガンブルが長崎滞在中に活字鋳造法などをその筋の者へ伝習いたさせ、現在、専ら造字中です。しかし、当県では(活字は)それほど有用ではなく、其の上、製鉄所が工部省に移管されることから、毎月相応の経費にもなります。新聞局を大学で引き取って頂ければ、それなりの効果が期待できると言えます。したがって、これまでに製造した原字と諸器械ならびに関係者一同を(大学に)差出したいと存じますので、ご決断を仰ぎます。」と伺書を提出している。

これを受けて大学は政府弁官に対して、同年12月15日付けで「活字のほか、機械類も南校で必要なので、すべて南校に付与して頂きたい。(本件について)長崎県と相談したい。」と要望書が出された。

ここでは、大学自体ではなく、大学南校への付与を希望していることが分かる。

ところが、明治4年(1871)1月、工部権大丞山尾庸三が、長崎製鉄所を工部省に移管準備のため長崎に出張して長崎製鉄所の経営状況を調査する中で、付属新聞局で活字を製造していることを知り、活字製造も工部省の事業の一つとすることにしたと見られる。

山尾庸三は、同年4月7日、再度、長崎に出張して、長崎県から正式に長崎製鉄所付属施設一式の工部省への移管を受けた。ところが、新聞局の活字と活字製造設備については移管目録から除外されていることを知り、異議を申し入れた。本件については本シリーズの「山尾庸三と長崎製鉄所」(2018年6月)で述べた。

結果として、同月中に、工部省と大学南校は、活字製造設備と人員は工部省で引き取り、これまで長崎で製造した活字一式は大学南校に引き渡すことで合意した。不足活字は、大学南校の要求に応じて、工部省から供給することとなった。

明治4年(1871)7月18日、大学が廃止され、代わって文部省が設置された。

(4)「大学南校」における活版について

大学南校の前身は、幕府の「蕃書調所」で、文久3年(1863)になって、「開成所」と改称された。元治1年(1864)11月に開成所の規則が改められ、教育科目を蘭・英・仏・独・魯の5学と、天文学・地理学・窮理学・数学・物産学・精錬術・器械学・画学・活字術の各課に分けられた。

器械学については、教授手伝役の市川斎宮(兼恭)が米国独国器械改に任命されて、アメリカ使節ペリーとプロシャ使節オイレンブルグが献納した電信機、汽車模型、石版印刷機、写真機などの調査・研究が主であった。

活字術については、蕃書調所時代の安政4年(1857)1月に市川斎宮が活版事業担任に任命され、嘉永3年(1858)にオランダ語教科書『レースブック(西洋武功談)』を刊行した。その後、活字方として津藩士榊令輔が市川斎宮の跡を継いだ。万延1年(1860)には、教授手伝の堀達之助らによって、初めて英語入門書『Familiar Method』が復興出版された。文久1年(1861)3月になって、長崎奉行所の倉庫にあった手引き印刷機を含む活版付属具が備えられた。

文久2年(1862)5月、蕃書調所は「洋書調所」と改称(さらに翌年、「開成所」となる)されて、人員も逐次増加し、洋学教科書の復刻、中国刊行訳書の翻刻、翻訳新聞(『バタビヤ新聞』)の刊行などが盛んに行われた。

開成所にあった活版印刷設備は、開成学校、大学南校、南校へと引き継がれ、文部省編集寮の設置に伴い、東校活版所に移されて、文部省活版所の主要設備となった。

このように大学南校は、

蕃書調所⇒洋書調所⇒開成所⇒開成学校⇒大学南校⇒南校

と活版印刷設備を伝承して来たが、洋書の復刻が中心であったため、邦文活字は保有していなかった。

前項(3)で述べたように、明治4年(1871)4月になって大学南校は、それまで長崎新聞局で製造した活字一式を工部省から移管され、必要に応じて工部省から追加供給を受けられるようになった。

(5)「大学東校」における活版について

明治3年(1870)閏10月、大学東校は学校規則を制定して予科と本科の組織が確立された。この新組織に基づき行われた体制について、当時、大学東校に勤務していた石黒忠悳(いしぐろただのり)の著わした『懐旧九十年』(岩波文庫、1983年4月)に、次のような内容が記されている。

・各藩に内示し、甲乙に区別した志願者を募集した。

・甲は有為の少年を対象に5,6年で卒業させる。西寮または西舎と称する寮舎に入れ、これを本科生とする。

・乙は現に医職にある者若干を入学させ、およそ2ヶ年で成業させる。東寮または東舎に入れ、これを東寮生と言った。

石黒自身は、東寮内の2室を占めて宿泊し、自ら東寮生の授業を担当して、監督まで兼務した。東寮生には短い年限で一通り西洋医学を教える必要があった。石黒は主に理化学の講義を担当した。

そのとき、化学の講義案を整理して活版印刷することを企てたが、医学館にあった李朝活字では字数が乏しく困っていた。その折、大学で絵を描かせるため雇っていた画家島霞谷(しまかこく)が新活字を発明し、その活字を用いて刷ったのが『化学訓蒙』(初版)で、その冊子を生徒各自に渡して教科書とした。これが医学校で最初の活字出版である。

以上について注釈を加えると、当時はまだ廃藩置県の実施される前だったので、中央政府の統括のもとで各藩が地方自治を行っていた。そのため、各藩を通じて生徒募集を行った。

西寮・東寮については、大学東校の表門(旧津藩藤堂和泉守上屋敷の表門)の西に連なる門長屋を西寮(西舎)、東に連なる門長屋を東寮(東舎)と呼び、学生の寄宿舎とした。

李朝活字を保管していた医学館は、近くの向柳原にあった旧幕府の漢方医学教育施設であったが、慶應4年(1868)7月、廃止されて医学所(大学東校)に付属された。

藤堂屋敷の門長屋が医学校の寄宿舎だったことについては、森鴎外の小説『雁』にも記述されている。

島霞谷は、明治3年(1870)3月、大学東校から資金を供与されて、下谷下久保町の自宅に活字製造所を開設し、職人を雇って活字の鋳造を行った。島霞谷の発明は、黄楊(つげ)または水牛の角を彫刻して父型とし、河柳(かわやなぎ)の木口に父型を打ち込んで活字母型を造ったことで、河柳の耐熱性を利用したものである。

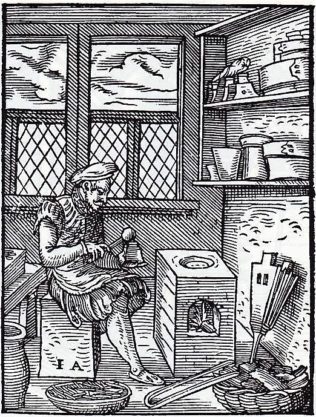

大学東校での出版作業は、原稿の作成とゲラ刷りの校正程度であったと見られ、活字の組版と印刷は旧開成所出入りの御用商人であった蔵田屋清右衛門が請け負い、蕃書調所時代から伝来したスタンホープ式印刷機を借り受けて印刷を行ったと見られる。いわゆる大学東校活版所と称される実態は、このようなものであったと見られる。初期は、大学東校出版として浅草茅町2丁目の須原屋伊八と馬喰町2丁目の島村屋利助の発兌となっている。

明治3年(1870)11月、島霞谷が病死したため、大学東校では活字の新規鋳造が出来なくなった。そのため、明治4年(1871)に刊行された書籍は木活字本となっている。本木昌造が大学活版御用を仰せ付けられたのは、明治4年(1871)6月のことで、このような事情があったことによると見られる。

明治4年(1871)9月18日、文部省は編集寮活字局を新設して(大学)東校活版所を引き継ぎ、文部省活版所とした。そのとき、(大学)南校にあった活版印刷設備一式が移管された。

しかし、明治5年(1872)9月20日に正院印書局が東京辰ノ口の分析所跡に開設されるに伴い、文部省活版所は活版印刷設備一式を印書局に移管して、同年9月13日に廃止された。

大学東校の活版印刷の歴史は、大学南校と較べると短いが、その発祥は、安政5年(1858)5月、江戸の蘭方医たちが出資して神田お玉ヶ池に設置した種痘所に始まる。その後の推移を示すと、

種痘所⇒西洋医学講習所⇒官立種痘所⇒西洋医学所⇒医学所⇒医学校

⇒大学東校⇒東校⇒第一大学区医学校⇒東京医学校⇒東京大学医学部

となる。

医学校のときに、大病院(新政府の軍陣病院)と併合されて津藩藤堂和泉守上屋敷に移転し、東京医学校のときに本郷に移転した。

(6)当時の東京における活版事情

蕃書調所時代の活版印刷設備を受継いだ大学南校と、講義録を印刷するため木製母型から活字を鋳造した大学東校について述べたが、両校の活版印刷設備は文部省活版所が開設されて1カ所に纏められた。やがて、太政官正院印書局が新設されて、政府各省が保有する活版印刷設備が集約された。

一方、長崎県から長崎新聞局の活版関係設備を移管された工部省は、省内に勧工寮活字局を新設して、長崎から活字製造設備と人員を東京赤坂葵町に移転したのは、明治4年(1871)11月22日のことである。

このような政府内での活版化が着々と進められている中で、明治4年(1871)6月、本木昌造は大学・大学東校・大学南校への活字供給のために大学御用活版所を大学東校区域内に開設することを認められ、平野富次郎によって、同年10月頃、小幡正蔵を所長とする文部省御用活版所が開設されたことになる。この時期は、勧工寮活字局の新設に先立つこと1ヵ月程であった。

当時の東京では、活字の販売業者として南鍋町1丁目(現、中央区銀座5丁目)に店を構えた志貴和介(しきわすけ)が海軍省などの大口需要者に鋳造活字を販売ていた。しかし、どのような技術を基にして活字を鋳造していたかは分かっていない。

横浜では、居留地に住む外国人が新聞を発行してたので、活版印刷が盛んに行われていたが、本木昌造が派遣した陽其二によって横浜活版社が地元の出資で設立され、明治3年(1870)12月8日、わが国最初の日刊新聞『横浜毎日新聞』が発行されている。また、柴田昌吉(しばたまさよし)らが『英和字彙』を刊行するに当たり、同年春に日就社が設立され、欧文・漢字・仮名の各活字と活版印刷機を上海の美華書館から購入している。

このように、民間でも活版印刷による刊行が徐々に始まりつつあった。まさに活版印刷の夜明け前であった。

2018年10月25日 稿了