はじめに

平野富二が本木昌造と初めて面識を得たのは、まだ幼名の矢次富次郎を名乗っていた頃であった。それは、文久元年(1861)4月に製鉄所機関士見習として抜擢されて、長崎製鉄所に配属された時と見られる。伝習掛を兼務していた本木昌造は、平野富二が利発で物事に真剣に取り組む態度に眼をつけ、私的に活版印刷技術を研究するグループへの参加を呼び掛けた。

その時から明治維新を経て明治2年(1869)9月に本木昌造が長崎製鉄所の頭取を辞任するまでの8年半の間、本木昌造が慶應2年(1866)8月に奉行所支配定役格となってからの1年間と長崎製鉄所の頭取辞任後の半年間を除いて、長崎製鉄所に於いて上司と部下の関係にあった。この間の事柄については『平野富二伝』およびブログ連載により紹介した。

本木昌造は、長崎製鉄所頭取辞任後に永年の夢だった活版事業と育英事業とを実現させるため、新町に新街私塾(新塾と略称)を開設し、これを資金面から支えるために新町活版所と新町活字製造所を併設した。活版事業は長崎奉行所の解体で職を失った地役人たちの失業救済の意味もあり、知人・友人からの出資協力を得て実現した。

ところが、肝心の活字製造が軌道に乗らず、問題解決に至らないうちに資金が枯渇するという深刻な状態に陥った。その頃、平野富二は、長崎製鉄所が工部省に移管さるのに伴い退職し、自力で造船事業を行う構想を練っていた。本木昌造は、明治4年(1871)7月頃、平野富二を自宅に招いて活字製造部門の事業改革を依頼し、一任することになった。これを契機として、平野富二は本木昌造の活版事業に深く関わることになった。

明治8年(1875)9月3日に本木昌造は長崎で病没し、その没後3年に当る明治11年(1878)9月になって、平野富二は、活版事業受託の成果である築地活版製造所の資産を本木家に返還して本木小太郎を所長とし、自らは後見人となった。しかし、本木小太郎は事業経営者としては未熟であったことから海外に留学させた。

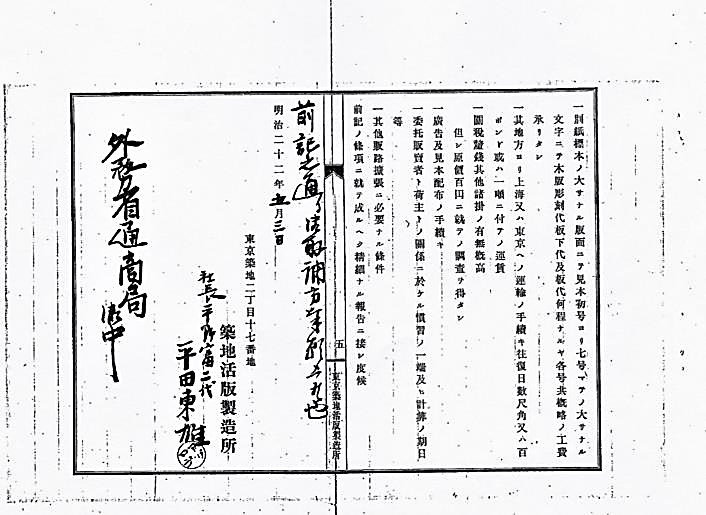

明治22年(1889)5月に東京築地活版製造所を有限責任の株式組織としたとき、平野富二は、本木小太郎を社長心得に推薦し、活版事業から身を引いて造船事業を中心とした自ら起した事業に専念することにした。

平野富二は、明治25年12月に脳溢血で死去し、46年6ヶ月の生涯であったが、文久元年(1861)の数え年16の時から明治22年(1889)の数え年44までの29年間、人生の大半を本木昌造との関連で過ごしたことになる。

この本木昌造について、その生涯を物語る伝記や小説を読んでみると、総合的にバランスよく纏められたものが殆ど見られない。どちらかと云うと活版印刷分野を中心とした内容が多い。本木昌造が活躍し世の中に貢献した分野を大きく分けると、①オランダ通詞、②活版製造・印刷・出版、③鉄工・造船・船舶運輸、④科学技術の啓蒙・普及、⑤私塾経営による育英事業の5分野に区分することができる。

本稿では、まず最初に「本木昌造の出自と家族」について紹介し、それに続いて上記5分野に於ける事績を拾い集め、最後に「本木昌造の晩年」を述べることにより、本木昌造の生涯を知る縁としたい。

本木昌造の出自と家族

本木昌造は、文政7年(1824)6月9日、馬田又次右衛門の二男として長崎で生まれた。幼名は作之助。天保5年(1834)、11歳の時、オランダ通詞本木昌左衛門久美の養子となり、元吉と名を改めた。通称は昌造、諱は永久、号は梧窓、堂号は點林、公職を退いた後は咲三、笑三などと称した。明治5年(1872)の近代戸籍の編成に際し昌三として届け出ている。従って戸籍上の本名は本木昌三である。

出自

実父馬田又次右衛門永成は、長崎会所吟味役を勤めあげた長崎地役人で、乙名(町長)を務める北島家から馬田家の養子に入った人である。その長男は馬田又蔵永親、二男は本木昌造、三男は松田雅典、四男は伊東祐吉、五男は長川東明、六男は柴田昌吉で、いずれも各界で名を成した人たちである。

実父の長兄北島三弥太(長崎新大工町乙名を継ぐ)は、本木昌左衛門久美の長姉繁を嫁として迎えた。本木昌造が本木家に養子として入るに際して、その縁から北島三弥太・繁を本木昌造の仮親として本木家に入ったと見られる。本木昌左衛門久美には男子2人、女子1人があったが、いずれも幼没し、当時、実子は無かった。そのため、養子を迎える条件として親戚筋であることを示す必要があったと見られる。初期に書かれた本木昌造の伝記では北島三弥太・繁を両親としている。

なお、本木昌左衛門久美の父庄左衛正栄が記録した本木家系図によると、その長女は「名茂、幼名豊。実は姪で、まだ襁褓(おむつ)をしている頃に養子とした」と記されている。

家族

妻の縫は、昌造が養子に入った4年後の天保9年(1838)4月18日に本木家の次女として生まれ、昌造の許嫁として育てられた。

長男昌太郎は嘉永6年(1853)3月に生まれ、安政5年(1858)3月に数え年6歳で病没した。次男小太郎は安政4年(1857)9月18日に生まれ、本木家の跡継ぎとして育てられた。

安政5年(1858)7月12日、妻縫が長男の死を追うように数え年21で病没した。そのため、義理の従妹で大和屋喜市の娘タネを後妻に迎え、三男清次郎と四男昌三郎を儲けた。

養父昌左衛門久美は、慶應3年(1867)までオランダ通詞目付を勤め、慶應4年(1868)にオランダ通詞の家督を孫の小太郎に譲って隠居し、昌栄と改名した。明治5年(1872)6月に数え年72で死去した。養母タマ(玉)も同年12月に数え年59で病死している。

本木家の祖先

本木家の始祖は平戸の蒲生家に仕えた林治作栄政で、病身のため弟甚左衛門友徳に平戸での扶持を譲り、その後、本木祐斉と称した。万治2年(1659)の頃、本木祐斉は長男庄太夫を召し連れて平戸から長崎に移住した。

本木庄太夫栄久(後に良意)は、寛文4年(1664)に奉行所から召し出されて小通詞役を仰せ付けられオランダ通詞となった。オランダ通詞2代目は本木仁太夫良固、3代目は本木仁太夫良永(良固の妹多津が西松仙に嫁ぎ、その次男)、4代目は本木庄左衛門正栄、5代目は本木昌左衛門久美(後に昌栄)と続き、本木昌造永久は6代目に当たる。

初代の本木栄久はオランダ商館長の江戸参府に随行すること10回に及んだ。3代目の本木良永は天文学や地理学の翻訳が多く、地動説の紹介で知られている。4代目の本木正栄は英語学習書と英和対訳辞書、フランス語辞書を編集、『和蘭軍艦図解』などの著訳書がある。5代目の本木久美は嘉永1年(1848)にアメリカ漂流民マクドナルドからオランダ通詞たちが英語を学んだとき通詞目付の立場で責任者となった。

① オランダ通詞としての職歴・実績

天保6年(1835、12歳)に、養父昌左衛門がオランダ通詞小通詞並の時、「稽古通詞」として採用された。天保11年(1840、17歳)に「小通詞末席」となり、弘化3年(1846、23歳)に「小通詞並」、嘉永4年(1851、28歳)に「小通詞助」、嘉永6年(1853、30歳)に「小通詞過人」となった。なお、年号に付した年齢は数え年を示す。

ここで述べる本木昌造のオランダ通詞としての記録は、『長崎県史』(史料編第四、吉川弘文館、昭和40年3月31日、p.831,832)に拠るが、この記録は安政4年(1857、34歳)までであるので、それ以降については別途示す。

安政2年(1855、32歳)になって、家業のオランダ通詞としての役に精を出し、ことに地方出張等で格別骨折り勤務したとして、父昌左衛門がオランダ通詞として勤務している間、御手当として毎年銀1貫目ずつ支給されることになった。また、安政4年(1857、34歳)には、勤務に精を出し商売関連の取扱いでも骨折ったことから、今後は「小通詞」として課せられる役掛りの加役を順に従い務めることになったが、オランダ人の江戸参府と献上物付添いについては除外された。

ところが、安政4年(1857、34歳)5月に許可なく蘭書・器物を売却したとして預かり(自宅謹慎)を申し渡され、閏5月になって揚屋(座敷牢)入りを申し付けられた。翌安政5年(1858、35歳)2月末に病気を理由に再び預かりの身となった。それから9ヶ月間は外出を禁止されて自宅で謹慎していたが、同年11月末になって許され、公務に復帰した。

その後は、慶應1年(1865、42歳)になっても小通詞過人であったが、慶應2年(1866、43歳)に奉行所直属の「支配定役格」に昇進し、オランダ通詞の役職を離れた。慶應4年(1868)6月、旧奉行所が新政府下で長崎裁判所となった陣容を示す『戊辰六月分限帳』では長崎裁判所「取締助役」の一人として本木昌蔵(ママ)の名前がある。

本木昌造がオランダ通詞として果たした主な事績(褒美・手当を受領)を列記すると、

・弘化1年(1844、22歳)、オランダ本国から使節コープスが渡来し、幕府に開国と通称条約の締結を勧告する国書を提出した。この時、入津より出帆まで「掛り切り勤務」し、格別出精した。

・弘化3年(1846、23歳)、イギリス船渡来に際して昼夜出精して勤め、続くイギリス船の渡来で「御役所詰め」を命じられて対応に当たった。

・嘉永4年(1851、28歳)、アメリカ船渡来の節、「御役所詰め」で翻訳物等に精を出して勤務した。

・嘉永6年(1853、30歳)、ロシア使節プチャーチンが軍艦パルラダ号に搭乗して長崎に来航し、7月18日から10月13日までと12月5日から翌年1月8日までの2度に亘って滞在した。その節、役掛りを仰せ付けられ、「滞船中の通弁」で骨折り勤務した。これにより幕府老中阿部伊勢守から御褒美として白銀三枚、御扶持方三人扶持を勤務日数に応じて支給され、さらに、「御隠密筋の御用」を勤めたことから別段銀拾枚を支給された。

・安政1年(1854、31歳)1月16日、アメリカ使節ペリーの伊豆下田来港により、江戸表からの急御用により急ぎ「江戸出張」を仰せ付けられた。同年3月3日に横浜村で日米和親条約12ヶ条(神奈川条約)が調印され、同年5月22日に伊豆下田で同附録12ヶ条(下田条約)が調印された。その間、「条約文和訳などの御用」を滞り無く勤めたことから、幕府老中阿部伊勢守から江戸城において御褒美として銀五枚を支給された。

・安政1年(1854)10月14日、ロシア使節プチャーチンが伊豆下田に来航した。その節、「江戸出張」を命じられ、江戸と下田を頻繁に往復し、同年12月21日に日露和親条約が締結された。その間、大地震による津波で大破したロシア艦ディアナ号を伊豆戸田村に回航の節、途中で沈没したディアナ号の代船ヘダ号を戸田村で建造するに際して、「戸田村出張」を命じられ、「通弁兼検分役」を勤めた。これにより、幕府老中阿部伊勢守から御褒美として白銀五枚を江戸で支給された。

・安政2年(1855、32歳)6月8日、オランダ海軍中佐ファビウスはヘデー号とスンビン号を率いて長崎に入港し、長崎海軍伝習所の開設準備が行われた。伊豆から長崎に戻った6月下旬からは、オランダ側との連絡掛を勤め、通詞団の一員として「交換文書の翻訳」に従事した。その他、「蒸気船乗方伝習掛」(6月29日)、「イギリス船掛」(7月19日)、「別段錫持渡商法掛助」(7月21日)、「別段御誂持渡代物取扱掛」(8月11日)を務めた。

・安政2年(1855)8月22日、長崎海軍伝習所が開所されるに当たって「伝習掛通弁官」の一人に任命された。同年9月には日蘭和親仮条約が調印された。

その後は、安政4年(1857、34歳)5月から預かり、入牢、預かりの身となり、オランダ通詞としての公的業務から遠ざかっていた。

・安政5年(1858、35歳)11月末に謹慎の身を解かれ、再びオランダ通詞として復帰し、オランダ側が活版印刷伝習の場として出島に開設した出島印刷所の「通詞兼目付役」に任命された。

しかし、万延1年(1860、38歳)10月に「製鉄所御用掛」に任命されて以降は、通詞としての役よりは「製鉄所御用掛」の方が主務となり、慶應2年(1866、44歳)には長崎奉行所「支配定役格」に昇進し、通詞役から外れることになった。

② 活版製造・印刷・出版の研究開発、事業化

活版印刷関係については、本シリーズの「本木昌造の活版事業」(2018年7月31日公開)で紹介したが、ここでは、その後に入手して基礎史料や新たな知見を加え、改めて纏めた。

活版研究の動機

本木昌造が活版印刷に興味をもって研究を始めた時期と動機について、本木昌造の伝記の中で最も古いものと見られる記録は、本木昌造の13回忌に当たり、多年函底に蔵されていた小冊子をもとに、明治20年(1887)11月に編纂したとする『本木先生行状記』(明治新聞雑誌文庫所蔵)がある。

それによると、活版印刷研究の契機は、弘化1年(1844、21歳)のことで、同年に来日したオランダ使節コープスがわが国に対して開国を勧告したことから、西欧で重視する科学技術に注目、中でも最も興味のある工業分野について、余暇を利用して広く洋書に目を通すようになった。そのうち、ふとしたことから、洋書の印刷が精巧で整然としていることに気付いて感銘し、これをわが国従来の木版印刷に代えて普及させることを決意した。活版印刷に関する西欧の参考書を探索し、出島のオランダ人に質問するなどして、その一端を知ることができたという。

通詞仲間との共同研究

そのうち、通詞仲間も参加するようになり、嘉永1年(1848、25歳)にオランダから輸入された蘭書植字判一式が見計らい品として長崎会所に保管されていることを知り、品川藤兵衛、楢林定一郎、本木昌造、北村元助の4人で借り受けるべき役所に申請した。嘉永2年(1849、26歳)1月14日に品川藤兵衛に貸渡されることになったが、品川藤兵衛と楢林定一郎が代金を支払い買取り、品川藤兵衛の屋敷に据え付けた。

流し込み活字のよる自著の印刷

「本木先生行状記」によると、「嘉永4、5年(1851、2年)の頃、流し込み活字を鋳造し、自著の蘭和通便書のような書を印刷して、これをオランダに送ったところ、オランダ人はこれを見て頗るその精巧さを賞讃したという。(中略) 鉛で活字を製することは、先生(本木昌造)が創造した流し込み活字を以て我が国の嚆矢とされる。」という趣旨が記述されている。これは、明治24年(1891)2月に刊行された『印刷雑誌』、創刊号でも同様の記述となっている。

ところが、それより早い明治22年(1889)5月に平野富二が本木小太郎の代理として作成した英国万国発明品博覧会の出品説明書には、「数年の間、潜心し経験した末、西洋印行術と上海の鉛字、我国の組版などとを比較、折衷し、ガラフハニー版を以て母型(電胎母型)を造り、手鋳込器械を以て鉛製活版を鋳造することを創始し、これを実際に使用したのは、嘉永5年(1852)の頃、蘭和対訳辞書を印刷し、これをオランダに送ったのを初めとする。」として、より具体的に記述されている。

しかし、前者では「本木昌造が創造した」とする流し込みによる鉛活字の製造法で、何を創造したかについては不明であり、後者では「ガラフハニー版による母型の製造」として具体的に述べていが、これを「上海の鉛字」と結びつけるのは時期的に無理がある。

長崎奉行による活字判摺立所の開設と取扱掛任命

安政2年(1855)8月、西役所内に海軍伝習所と併設する形で活字判摺立所が設けられ、本木昌造は品川藤兵衛と共に「活字判摺立方取扱掛」に任命された。この活字判摺立所は、諸藩主や蘭学者がオランダ書籍を競って買い求めるようになったことからオランダ通詞の勉学に支障をきたし、幕府の許可〕を得て、欧文活字と活版印刷機を備えた活字判摺立所を設置してオランダ書籍を覆刻することになった。

品川藤兵衛らが先に長崎会所から買い求めた印刷設備一式を奉行所が買上げ、さらに老中阿部伊勢守の指示により追加の印刷設備がオランダに発注された。安政3年(1856)6月にオランダ文法書『シンタクシス(Syntaxis)』が刊行され、長崎会所を通じて一般にも販売された。

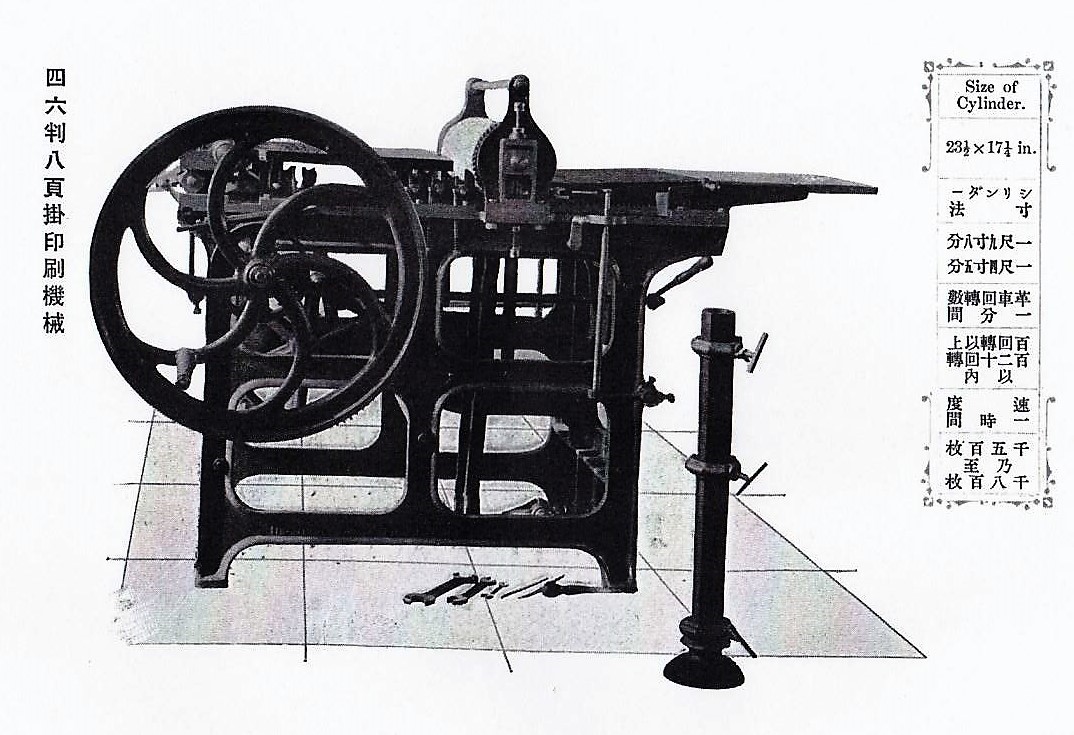

オランダに追加注文した印刷設備は、安政4年(1857)6月3日にヤン・ダニエル号に積載されて長崎に到着した。その内容は、3箱に収納された書籍印刷用手引印刷機1台と見計らいとして5箱に収納された鉄製シリンダープレス1台と印刷用インキであった。シリンダープレスは手引印刷機の6倍の価格であったことから購入しなかったと見られる。

活字判摺立所は、安政4年(1857)12月に江戸町の五ヶ所宿老会所に移設され、同年9月に第二次オランダ教師団の一行として来日した看護長兼活版師インデルマウルが活字の植字術や印刷術を日本人に伝授した。しかし、このとき本木昌造はすでに入牢中の身となっていた。活字判摺立所は翌安政5年(1858)に廃止され、印刷設備は奉行所の倉庫に保管された。

自宅謹慎中の活字試作研究

安政5年(1858、35歳)2月末に病気を理由に入牢を解かれて、預かりの身として自宅謹慎となった。それから自由の身となるまでの9ヶ月間、自宅で鋳造活字の製造法などの実験を重ねた。活字の製造では、西欧に倣って水牛角や真鍮の端面に字を彫刻して鉛片に打ち込み、或いは、鋼鉄の端面に彫刻して銅片に打ち込むなどして活字母型を造るが、その方法では字画が単純な欧文やカタカナでは問題ないが、漢字や平仮名では点画や筆勢が充分に表現できない。また、活字の材料となる鉛とアンチモニーは不純物が多く、鋳込んだ活字の字面が平滑にならない。さらに、印刷に使用するインキも墨汁を種々工夫するが鉛活字による印刷には適応できないなど、苦労を重ねた。

このとき、出島でオランダ商館長と医師から近代科学技術の基礎教育を受ける際に洋書や参考資料として入手した化学・物理を応用した各種製法・技法の解説書があった。その中に電気メッキ法を応用した精密模造品の製造方法(電鋳法)の解説があり、これにヒントを得て欧米流の打ち込み式に代わる活字母型の製造実験を行ったと見られる。

出島活版所での通詞兼目付役

その後、安政5年(1858、35歳)11月末に預かりの身を解かれた。その間、オランダ側が出島に印刷所を開設し、活版師インデルマウルが日本人に活版術を伝習しながら、蘭書を出版するようになっていたことから、出島印刷所における「通詞兼目付役」に任命された。なお、同年7月には日蘭通商条約が締結され、それに伴いオランダ商館は廃止されてオランダ領事館となり、出島への一般人の出入りが自由になって出島印刷所は洋式活版印刷術の伝習所となっていた。

この出島印刷所はオランダ側が手配したもので、安政4年(1857)8月5日に第二次オランダ教師団の一員として来日した看護長兼活版師インデルマウルによる西欧式活版印刷術伝授のために出島内に設けられた。ここには、安政4年(1857)6月26日にオランダから出島宛てに74箱の活字類、7月7日にシリンダープレス1台と各種付属品や副資材、さらに、9月24日に47箱の活字類が到来した記録がある。安政6年(1859)4月に海軍伝習所が閉鎖されたのに伴い、出島印刷所も閉鎖された。

本木昌造は、自身の活字製造での疑問点や問題点について、暇を見てはインデルマウルに相談し、西欧における最新技術について説明を受け、アドバイスを得たと思われる。オランダでの活字サイズの標準体系、版組み方法、シリンダー・プレスの操作方法などの他に、欧米では電気メッキ法を応用した電鋳版が、有価証券の印刷や聖書のような同一版で大量に印刷する版の複製として実用化されていたことから、このことについても何らかの情報を得た可能性がある。

鋳造活字を用いた初めての書籍出版

安政6年(1859、36歳)12月、本木昌造は自分の名前を伏せて『和英商賈対話集 初編』を発行人 長崎下筑後町 塩田幸八として自費出版した。英文とその振り仮名のカタカナは活版、和文は木版による2度刷りの和装本であった。

続いて万延1年(1860.37歳)10月、『蕃語小引 数量篇』、上下巻を書肆 麹屋町 増永文治と江戸町 内田作五郎として出版した。英文、蘭文と和文の対訳で漢字を含めて全て鋳造活字で印刷されている。凡例末に「原語訳字共ニ活字ヲ用フ 今新ニ製スル所ニシテ未ダ精ニ至ラズ 覧者ノ寛恕ヲ希フ 万延庚申九月」とある。

万延2年(1861)には、ジョン・コムリーの翻刻本『EIKEU’S EDITION, COMLY’S READING BOOK adapted to the use of PUBLIC SCHOOLS』を出版しおり、海外との交流に必要な基礎英語を勉学するための教科書とした。

これらの書籍は、本木昌造の自宅または別途所有していた土地と建物に活版印刷設備を設置して、作業員を雇って印刷を行ったと見られる。

本木昌造の活字製造法

謹慎中に洋書からヒントを得て電鋳法を応用した活字製造法を編み出し、赦免後に出島印刷所で活版師インデルマウルからアドバイスを得たと見られる。万延1年(1860)になって不満足ながら実用できる漢字活字の製造法が完成したことを示している。

この活字製造法について、本木昌造は添削の跡のある草稿の形で残している。この草稿は「本木昌造活字判ノ記事」として、明治45年(1912)5月30日付けで點林同窓会惣代高見松太郎・堺賢治が長崎市長北川信従に宛てて「寄付願」として提出した「本木昌造家秘蔵古文書」の中の一冊である。現在、長崎歴史文化博物館に収蔵されている。その影印複写と読み下し文は片塩二朗氏によって『Vinette 04』(「活字をつくる」、朗文堂、2002年6月)に紹介されている。

本木昌造は清書した原稿を平野富二に預けていたと見られる。それは、出版されることなく東京築地活版製造所に保管されていたが、関東大震災で焼失してしまった。しかし、その内容は、牧治三郎によって「活版印刷伝来考=6」(『印刷界』、昭和41年8月、日本印刷株式会社)に紹介されている。誤記、脱字を除くと長崎の草稿と同一文であることが確認できるが、原稿28頁物の後半10頁半分は省略されている。説明図は共に欠落していた。

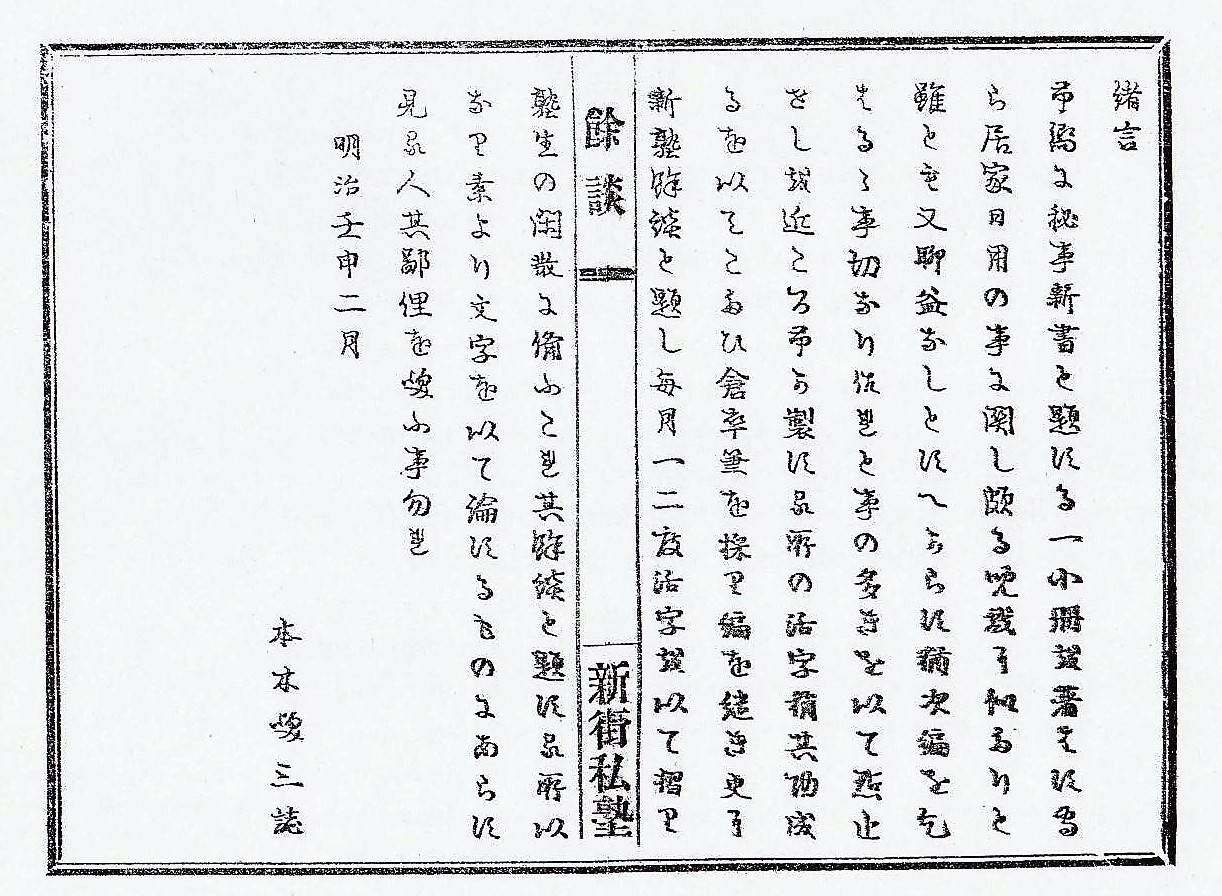

明治5年(1872、49歳)2月に長崎新塾から本木昌造が出版した『新塾餘談 初編三』に、前号の記事「ガルファニ鍍金銀の法」、「銅を以て器物を模する法」の続きとして「型の製法」が掲載されている。これを活字製造に応用すれば、木製の活字父型から銅製の活字母型(鋳造鋳型)を作ることが出来る。

本木昌造は、安政2年(1855)に出島で物理・化学などの教育を受ける中で、洋書中あるいは出島のオランダ人からの伝聞に基づき、日常生活に役立つ事柄を記録し、自ら実験して確認して、文久2年(1862)秋にその概要を原稿に纏め、慶應4年(1868)夏に江戸・京・大坂の三都の書肆から木版刷りの『秘事新書』を出版した。明治5年(1872)になって、その続編として『新塾餘談』シリーズを活版印刷により出版した。

本木昌造は、『秘事新書』の前言の中で、「爰(ここ)に示す其事件(そのことがら)は洋書中より訳するものにあらず、実地に予が製する処のものにして、其便利を広く知らしめんが為なり」と述べている。本木昌造は公務に多忙で、なかなか私事で纏まった時間が得られなかったが、自宅謹慎中の安政5年(1858)3月から11月の10ヶ月間は、公務を解かれて私事に費やす時間が十分あった。『秘事新書』や『新塾餘談』に紹介された内容は、このとき、自宅で実験した成果を纏めたものと見られる。その中には、電気メッキ応用による活字母型の製造も含まれていたことは、『蕃書小引』の活版印刷に用いられた和文鋳造活字によって知ることができる。

活版製造事業の後継者平野富二との出会い

その後、万延1年(1860、37 歳)10月に「飽ノ浦製鉄所御用掛」に任命されてからは、もっぱら製鉄所の用務に係り切りであったが、仕事の余暇に本木昌造の下で活版印刷の実用化を研究する若手グループが出来上がっていた。

文久1年(1861、38歳)4月、地役人の子弟の中から利発で将来性のある若者を製鉄所機関方見習として採用し、機械技術者として育成するための伝習が開始された。その中に矢次富次郎(後の平野富二)が居た。本木昌造は「製鉄所伝習掛兼務」に任命され、滞在していたオランダ人技師や海軍伝習所で学んだ地役人たちによる機械学を中心とした伝習が開始された。

活版事業の具体化

万延1年(1860)、門人松林源蔵を漢字活字鋳造法調査のため上海に派遣したが、印刷設備を見学するだけで、活字製造法の伝習は受けられなかった。時期的にみて、上海美華書館は寧波から上海に移転したばかりの多忙な時期に当たっていた。

文久1年4月22日(西暦1861年5月31日)、イギリス人A.W.ハンサード(1821~1866)が長崎大浦居留地から英字新聞『The Nagasaki Shipping List and Advertiser』を創刊した。その際、長崎駐在イギリス領事G. S. モリソンを通じて長崎奉行に願書を提出している。それには、「イギリス人ハンサード氏が長崎で新聞発行を計画している。奉行が希望されるならば、この機会に奉行の推薦する2、3人の忠実な若者に印刷術を伝授したい。」としていた。

この話は長崎奉行から本木昌造に伝えられ、本木一門の者たちが閑を見ては参加した。その中には、小幡正蔵、陽其二、茂中貞次の名前があり、平野富二も参加したと見られる。ここでは、イギリス式の活字システムと新聞の版組みについて勉学したと見られる。

ハンサードは、新聞創刊から3ヶ月後に27号を終刊号として横浜に移転し、そこで『Japan Herald』を創刊した。

長崎新聞局とギャンブル伝習

慶應4年(1868、45歳)8月、長崎府付属の長崎新聞局から致遠閣発兌として『崎陽雑報』が発行された。この長崎新聞局の開設には長崎製鉄所の頭取に任命されたばかりの本木昌造が関与していたらしい。印刷設備は上海美華書館に発注し、活字製造設備は本木昌造が実用化に目途を付けた電鋳母型製造設備と手鋳込器によったと見られる。しかし、思うような品質の活字を必要なときに必要なだけ「迅速」に生産することに手間取り、当初から木活字との混用で印刷せざるを得なかった。そのため、『崎陽雑報』は翌明治2年(1869)夏ごろ発行中止となった。

この解決策として、同様の原理で活字母型を製造している上海の美華書館の館長W. ギャンブルが任期を終えて帰国するとの情報を得て、長崎に招いて「迅速活字製造法」の伝習を行うことになった。この時点で長崎新聞局は長崎製鉄所に所属替えとなっていた。

明治2年(1869、46歳)10月から明治3年2月末までギャンブルによる迅速活字製造法の伝習が行われ、本木昌造は「伝習世話役」として一門の者たちと共に参加した。

以上の事柄については、本ブログの「長崎新聞局とギャンブル伝習」(2018年5月公開)で述べてあるので、詳細は省略する。

活版所設立のための準備

明治2年(1869)4月、上海美華書館に活版印刷機と関連諸設備を4,000ドルの見積で購入。この印刷機は四六版八頁掛シリンダープレスであったと見られ、本木昌造は新聞の発行を目論んでいたらしい。

また、明治2年(1869)9月頃、薩摩藩活版所から手引印刷機1台と和洋活字1式を譲り受けた。この印刷設備は、五代友厚が堀孝之の編纂した英和辞典を印刷するため重野安繹と相談して、薩摩藩が上海美華書館から購入したが、印刷方法が分からず倉庫入りしていたものあった。

活版事業への進出

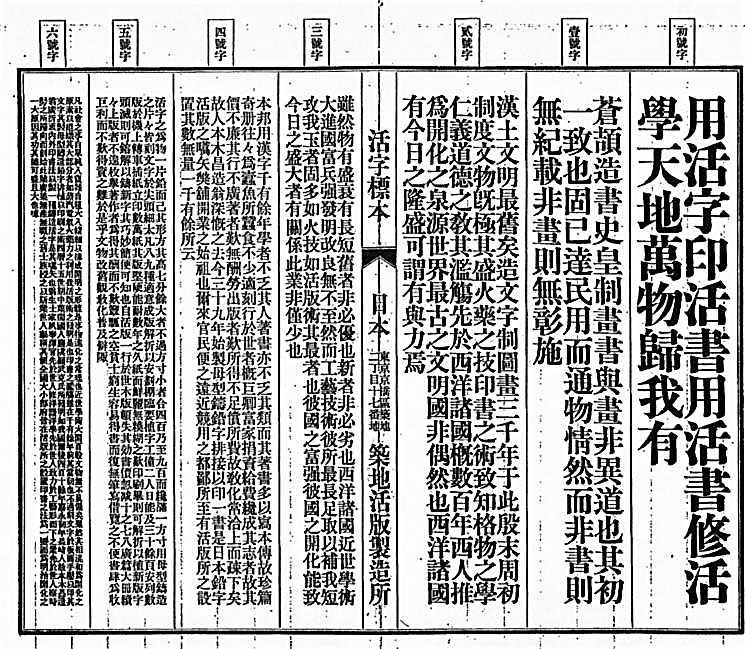

本木昌造は、ギャンブルの伝習が終わった直後の明治3年(1870、47歳)2月末日を以て長崎製鉄所を退職し、同年3月、支援者の出資を得て、新街私塾に付属させる形で新町活版所と新町活字製造所を設立した。ここで初めて製造したと見られる明朝風活字二号とその倍角の初号を用いて教科書『保建大記』と『単語篇 上』を出版した。

さらに、主要都市への活版印刷普及のために、五代友厚の要請と融資による大阪活版所の開設、東京の書肆仲間と共同で芝口に活版所の計画、大学(文部省)御用活版所の開設要請、京都の點林堂の開設、横浜毎日新聞刊行の協力など、各方面に手を広げた。

しかし、活版事業を本格化させたのは、平野富二に委託して活字の品質とコストが安定してからのことで、明治5年(1872)2月に『新塾餘談 初編一』を出版したのを初めとする。

明治5年(1872、49歳)3月から翌6年7月にかけて、各種教科書を活版印刷するための届け出を行っている。その中には、『日本外史小本』、『各国語学』、『西洋古史略』などがある。これらは、新町活版所で印刷し、新街私塾で教科書として使用された。

明治5年(1872)に松田源五郎、池原香稺、西道仙と新聞の発行を計画し、翌明治6年(1873)1月、新町私塾から『長崎新聞』を発行した。しかし、同年12月に廃刊となった。

新町活字製造所の経営改革と事業委託

本木昌造は新町活字製造所を、折から職を失った長崎地役人の救済の場として、能力や適性に関係なく雇用し、勤務も厳しくなく温情主義に徹していた。ギャンブルの伝習により上海美華書館の活字製造法を学んだものの、鋳込んだ活字の中で印刷に使用できる品質の活字は極くわずかで、不良品の山を築くばかりだった。そのため、準備した資金も底を着きはじめ、自身の健康不安もあって、東京、大阪、京都にまで広げた計画を中止または中断せざるを得ない事態となった。

丁度その頃、長崎製鉄所が工部省に移管されるに際して、明治4年(1871、48歳)3月に平野富二が長崎製鉄所を退職して在宅していることから、本木昌造は、平野富二を招いて新町活字製造所の現状を説明し、経営改革を依頼した。

紆余曲折を経て、平野富二が新町活字製造所の主任となって事業改革と経営受託を引き受けたのは、明治4年(1871)7月10日頃であった。

この時から本木昌造は、活字製造に関して一切の事を平野富二に任せて、自らは事業主の立場で相談に乗るにとどめた。

平野富二が、活版事業の経営を軌道に乗せて、本木家に一切を返却したのは、明治11年(1878)9月、本木昌造没後3年祭の時であった。出資者の合意を得て築地活版製造所の資産9万円を本木家に返還し、事業後継者として本木小太郎を所長に迎えた。

③ 蒸気船運航、鉄工・造船の企画、運営

蒸気船運航

安政2年(1855、32歳)6月に来日したオランダ海軍大尉ペルス・ライケンらが教師となって、長崎地役人と佐賀、福岡藩士を対象に蒸気船乗方等の予備伝習が行われることになり、本木昌造は蒸気船掛に任命され、掛り切りの勤務を命じられた。

文久3年(1863、40歳)2月、幕府は長崎でイギリス商人から中古蒸気輸送船2隻を購入し、長崎製鉄所に付属させた。通称「チャールズ号」は木造外車船で「長崎丸」と命名され、通称「ヴィクトリア号」は鉄甲外車船で「長崎丸一番」と命名された。本木昌造は、時折、船長として、機関方伝習を終えた平野富二らを乗組ませて、大坂、江戸を往復している。

鉄工・造船

嘉永7年(1854、31歳)2月、下筑後町の大工藤太郎は蒸気船雛形を完成させたが、蒸気仕掛けの試験までには至っていない。これは、出島のオランダ人外科医が所持していた蒸気船絵図を、本木昌造が少しづつ見覚え、大工藤太郎に造らせたものであるとの調査報告書がある。〔楠本寿一著「本木酒造と蒸気船の建造」、『長崎談叢』、平成4年1月〕

同年閏7月1日、本木昌造に従って伊豆戸田村に来ていた船大工塩田幸八は、土佐藩の江戸藩邸に蒸気船雛形を持参して、御馬場で山内容堂にご覧にいれた。その3日後には、本木昌造が前回よりは大形で仕掛けもやや精密な蒸気船雛形を持参してご覧にいれた。

その後、同月16日に蒸気船注文について相談し、24日には江戸築地の土佐藩蒸気船製造場を調査している。〔以上、土佐藩士寺田志斎の日記、楠本寿一著「本木酒造と蒸気船の建造」〕

土佐藩は、嘉永7年(1854)閏7月24日付で長さ6間の雛形(小型)蒸気船1艘の建造許可の申請書を幕府に提出している。同年8月23日に幕府の認可を得て、3ヶ月後の12月2日に竣工届が提出された。その後、艤装工事が行われたと見られるが、翌安政2年(1855)8月4日、土佐の浦戸に回航された。

日露和親条約交渉のためロシア使節プチャーチンがディアナ号に搭乗して伊豆下田に来航していた嘉永7年(1854)11月4日、大地震による津波でディアナ号が船体を破損した。修復のため伊豆戸田村に曳航中のディアナ号は天候急変で沈没した。そのため、乗員帰国用の代船を戸田村で建造することとなった。

本木昌造は、名目上、戸田村の領主小笠原家家来「通弁兼検分役」としてロシア人の設計・指導による洋式帆船の建造に立ち合った。改元された安政1年(1854)12月24日に洋式帆船の建造が開始され、安政2年(1855)3月10日に進水して「ヘダ号」と命名された。同月22日にプチャーチンは一部の乗員を残して帰国の途についた。

同年4月3日、本木昌造は病気を理由に同地に滞在していた楢原量一郎と交代を願い出て許された。長崎に帰還したのは安政2年(1854、32歳)6月20日であった。

安政3年(1856、33歳)8月、オランダ人坑師ヒュキュエニンが来日したことから、前年に引続き、化学・物理学・幾何学等と共に、坑業と製鉄についてオランダ通詞数名と共に「伝習御用」を命じられ、「兼帯諸事通弁掛」となった。なお、ヒュキュエニンは翌安政4年(1857)3月下旬に長崎を発ってオランダに帰国した。

安政3年(1856)、洋式小規模製鉄所を長崎郊外に設置するため、品川藤兵衛らと共に足しげく出島を訪問して商館医師ファン・デン・ブルックに相談し、関連図面を作製して貰っている。この工場は鋳鉄場と鍛造場を備え、さらに、簡単な機械工作場と小型溶鉱炉も設けていたらしい。その内容はフォス美弥子著「ファン=デン=ブルックの伝習」(『日本洋学史の研究 Ⅹ』、創元社、1991.1)に記録が紹介されている。当時は、飽ノ浦に建設される長崎製鉄所は計画中で、まだ、具体化されていなかった。

安政4年(1857、34歳)10月10日にオランダの支援により長崎製鉄所が飽ノ浦で起工され、諸設備の完成が近づいた万延1年(1860)10月、「飽ノ浦製鉄所御用掛」に任命された。文久1年(1861、38歳)3月25日になって長崎製鉄所の第一期工事(鉄工場としての主要設備)が完成し、それに伴い機関方候補者を養成のため「製鉄所伝習掛兼務」となった。

元治1年(1864、41歳)9月、ヴィクトリア号(船長本木昌造、機関手平野富二)で下関、大坂、江戸に航海し、帰途、11月24日に暴風雨で八丈島に漂着し、冬季を島で過ごした。翌慶應1年(1865、42歳)4月18日に八丈島を発って江戸に戻り、公務を終えて長崎に帰着したのは、同年9月11日だった。

なお、八丈島滞在中に島の産業を調査し、「八丈島御開港其外見込之儀ニ付申上候書付」を江戸で纏め、冬季でも入港できる港を開き、八丈島の絹織物などを長崎会所で扱うことにより、八丈島の貧困を救い、長崎の衰退から脱却する一助になるとしている。

この江戸滞在中、折からオランダ公使から幕府外国奉行に送達された長崎製鉄所の改善に就いての要請に対して意見を求められた本木昌造は、慶應1年(1865)8月、「製鉄所の儀御尋に付申上候書付」を幕府に提出した。

長崎に戻ってから、長崎奉行所「支配定役格」に任命され、専ら長崎製鉄所の経営問題に関与し、慶應3年(1867)10月までの間に意見書を次々と長崎奉行に上申している。その中で立神軍艦打建所の建設中止後の経営改善策としてドックの建設を提案し、概算見積を提出している。また、大雨で流失した浜町大橋(板橋)を鉄製橋として架け替えることを提言して採用された。慶應4年(1868)1月に長崎奉行河津伊豆守佑邦が長崎を退去するとき、「製鉄所の儀は支配定役格本木昌造へ申し付け置き候」として、後事を託した。

慶應4年(1868、45歳)4月、長崎府の「取締助役」に任命され。同年7月24日、「長崎製鉄所頭取」に任命された。その後は長崎製鉄所の経営改善に努め、中島川の鉄製橋「くろがね橋」の架設、浚渫機製造、小菅修船場の買収建言、大阪「高麗橋」の鉄製橋架設建言、飽ノ浦製鉄所内に蒸気式精米場を設けて精米事業に進出、伊王島灯明台の建設、立神ドックの建設推進を行った。なお、「くろがね橋」と「高麗橋」はわが国で2番目と3番目の鉄製橋で、1番目は横浜の「吉田橋」である。

明治2年(1869、46歳)8月に病気を理由に頭取辞任を申し出たが認められず、同年9月になって製鉄所頭取辞任が認められ、代わりに「機械伝習方教頭」に任命された。しかし、その後に行われたギャンブルによる迅速活字製造法の伝習を最後に、明治3年(1870、47歳)2月末日に長崎製鉄所を去った。

④ 科学技術の啓蒙・普及

安政2年(1855、32歳)10月、本木昌造を含むオランダ通詞5名と町医師吉雄圭斎がオランダ商館長と外科医師から化学・物理・測量・算術・炭坑業・鉄製造、その他必要とする分野として西欧科学技術の基礎を勉学するよう命じられた。 翌安政3年(1856)8月にも坑業を中心とした同様の勉学を命じられた。

入牢後の自宅謹慎のとき、西欧の科学技術の基礎を学ぶ中で、その応用として日常生活で有用な物品の製法や処理法について解説したオランダ書を入手し、出島のオランダ人から学んだ事柄を加えて書き溜めた内容を纏め、実用書として出版した。

慶應4年(1868、45歳)夏、『秘事新書』を東京の須原屋と大阪の秋田屋を板元として整版(木版)で出版した。これは、文久2年(1862、39歳)に執筆して保管してあった原稿であることは、冒頭の凡例に記された日付で知ることが出来る。

明治5年(1872、49歳)2月、新町活版所から『新塾餘談』シリーズが刊行された。これは、平野富二による新町活字製造所の改革の成果として初めて活版印刷により出版されたもので、先に出版した『秘事新書』の続編に相当する。塾生の余暇に読ませるものとしているが、長崎、東京、大阪の新塾出張活版所を売弘所として、広く一般にも販売した。

⑤ 教育、私塾経営による育英事業

私塾経営についての関心

本木昌造は、安政2年(1855、32歳)に長崎海軍伝習所が開設されて、その伝習掛通弁官に任命され、同時に出島で最新の数学・物理・化学等の基礎教育を受けた。これらの経験から青少年を対象とした学塾の経営に関心があった。

このことは、長与専斎の自伝『松香私志』にも記されている。長与専斎は、安政5年(1858)に自宅謹慎中の本木昌造をしばしば訪ねて語らっている。

後日談として、長与専斎は、本木家の所有する外浦町の貸家を借り受けて住居とし、郷里(大村)の門下生が来て家事一切を行いながら、10名ばかりの諸生を集めて毎夜、適塾風の輪講を始めた。これは文久1年(1861)のことで、これが開業の初めであったとしている。

私塾の開設と経営

本木昌造が私塾を開設したのは慶應4年(1868、45歳)前後と見られ、「新塾変則入門願綴込」(渡辺庫輔著『崎陽論攷』)によると、最初の入門願書は慶應4年正月11日となっている。当時、本木昌造は長崎製鉄所の頭取として多忙であったことから、塾長は陽其二とし、自らは副塾長となっていたと伝えられている。

慶應4年(1868)8月になって、新町の元長州藩蔵屋敷の跡に建てられた語学所「広運館」が西役所跡に移転したことから、建物ごと買い取って「新町塾」と称した。明治2年(1869、46歳)11月15日になって、規則を定め、名称を「新町私塾」(略称「新塾」)として正式に発足した。学科は初等、1等から4等に分けて手習い、素読、算術などの基礎教育が行われ、長崎居住の子弟に対しては入学金などの支払いを不要とした。その費用は、明治3年(1870)3が月に新町活版所と新町活字製造所を協力者の出資により設立して、その収益により賄うこととした。

私塾の公認申請

明治5年(1872)8月になって学制が公布されたことから、小学校下等4年間の就学が義務化された。本木昌造は、明治6年(1873、50歳)1月、法令に基づき私塾開業願書を長崎県令に提出した。しかし、長崎県令は、同年3月に長崎県小学校創立告諭を発したことから、これを優先して私塾開業を認めなかった。本木昌造は、同年11月、翌年1月にも新学制に従って開業願を提出したが、認可を得られないまま新町私塾の経営を続けていた。

その後、数度に亘って出願を重ねたが、長崎県令の認可が得られないことから、築地活版製造所の視察を兼ねて、東京に於ける私塾経営の実態を調査し、文部省に働きかけた。その結果、明治7年(1874、51歳)11月に文部省から「私学の如きは学科・教則など充分備わらざるも、現に本木昌造私学諸規則の如き大なる弊害なきものは、本人の願意に任せ許可致す儀と相心得べき事」として長崎県令に対して通達され、開業が認可されることになった。

本木昌造は、明治4年(1871、48歳)7月に新町活字製造所の経営を平野富二に一任してからは、新町活版所での教科書出版と新町私塾の公的認可問題に専念していたことが覗える。

本木昌造の晩年

晩年は、専ら新街私塾と新町活版所の経営に当り、その傍ら長崎の名士となっていた友人たち、品川藤十郎、吉雄圭斎、池原香稺、和田半、西道仙、松田源五郎(以上、年令順)らと交流を深めた。また、趣味の面では短歌の会の主要メンバーであった。

明治7年(1874 51歳)5月、平野富二によって東京築地に新築された新塾出張活版製造所(通称、築地活版)の整備が完成し、その視察のために上京した。このついでに、東京に於ける私塾の実態を調査し、帰途、浅草の内田九一写真館で記念写真を撮影している。

翌明治8年(1875、52歳)春、再度上京して、五代友厚に対する債務返済について平野富二と相談した。その結果、大阪活版所の設立の際に融資を受けた5,000円のうち、取り敢えず1,500円に利子を加えて平野富二に出してもらい、さらに、養老金として毎月200円の仕送りを受けることになった。

長崎への帰途、大阪に立ち寄って五代友厚に1,500円と利子分を返済し、残りは月賦払いで返済することとした。その後、大阪、京都で門人たちと交流したが、5月に京都で体調を崩したが、小康を得て長崎に戻った。

同年8月中旬になって容体が悪化し、友人や門人たちが駆け付けて看病にあたったが、9月3日、長崎の自宅で病没した。同月16日に葬儀が行われ、長崎大光寺の本木家墓所に埋葬された。戒名は故林堂釈永久梧窓善士。

ま と め

幕末から明治初期にかけて52年間を生き抜いた本木昌造は、家職のオランダ通詞としてその人生をスタートさせた。長崎出島のオランダ人と接する中で、西欧文明、特に科学技術に関心を抱くようになり、わが国の近代化に役立てようと決心したと見られる。

当時のオランダ通詞を含めた長崎奉行所に出仕する長崎地役人は、与えられた役職の中で仕事に忠実に専念する者が多かったが、本木昌造は異なっていた。その関心領域は広く、それを追求する精神を持っていた。そのため、本木昌造と接した欧米人の評価は高かった。

そのようなことから、しばしば奉行特命の「隠密役」に指名されて通詞の役とは別の仕事を命じられた。また、開国に伴い通詞の役割を超えた新しい業務を与えられることも多く、オランダ通詞としては小通詞過人に留まり、通詞に課せられた数多くの付帯的な仕事からは解放されていた。

わが国が永い鎖国時代を経て欧米に門戸を開く時代に遭遇した本木昌造は、オランダ通詞としての活躍は目覚ましく、長崎奉行に限らず幕府老中阿部伊勢守からも数々の褒美を受けている。また、養父本木昌左衛門がオランダ通詞在任中であったので無給扱いとなっていたが、特別に手当てを支給されていた。

長崎にオランダの支援により海軍伝習所が開かれ、それに伴い蒸気軍艦の修理・建造のために長崎製鉄所が建設され、オランダ書籍の覆刻とそのための活版印刷伝習も行われた。主なオランダ通詞たちは伝習掛に任命され、また、その役目を果たすために、西欧の基礎学問として数学、物理、化学、その応用として測量、坑業、製鉄などについて出島の医師で科学技術に造詣の深いファン・デン・ブルックから学ぶ機会が与えられた。

これを契機に、本木昌造はさらに活版印刷の研究を進め、また、鉄工・造船と船舶運輸、科学技術の普及、育英事業の分野に深い関心を抱くようになったと見られる。いずれも、わが国が文明開化を果たすために必須なものであった。

結果として本木昌造は、わが国活版印刷術の創始者として印刷業界から仰がれ、わが国最初の近代的鉄工・造船所の経営者として位置付けられている。科学技術の普及に関しては実用書シリーズの刊行により一般人ばかりでなく製造業の人たちもこれを参考としていた。育英事業では多くの人材を輩出し、點林同窓会として交流を深めていた。

本木昌造は、小説ではあるが、「逃げる男」とか、「ふうけもん」と呼ばれている。

「逃げる男」として、オランダ通詞からの逃亡、製鉄所からの逃亡、活版製造からの逃亡などが挙げられている。一見すると自分に与えられた役割を全うせず、いずれも途中で仕事を放り投げてしまったと見られるかも知れない。「ふうけもん」は長崎の方言で、この小説では「普通の人では抱かない事柄に執着して、もう少し気の利いた人生を送ればよいのにと見られている人」のことを言うらしい。

幕末から明治にかけて本木昌造の生きた時代は、欧米の圧倒的な軍事力と進んだ文明を導入する窓口は長崎であり、その直接の受け皿はオランダ通詞たちであった。その中から有能な者たちは抜擢されて新しい業務を与えられ、或は、先覚者として、また、有志者として得率して国のため、人のために尽くし、それを生き甲斐と感じていた人が多かった。

そのような中で、人としての能力や適性、経験の差から一個人としての限界もあることから、後継者として平野富二を育て上げ、結果的に長崎製鉄所の経営を引き継ぎ、活版製造事業を一任することによって、それなりの成果を挙げることが出来た。

本木昌造が死去して146回目の祥月にあたり、平野富二が師と仰ぐ本木昌造の生涯を出来るだけ原典に拠り、最新の知見に基づいて纏めて見た。なお、私生活の面でいろいろと語られている事柄もあるが、どこまでが真実であるか不明な面も多いのであえて記述していない。

2020年9月24日 公開